Coupes structurales des massifs de la section Mont Blanc

1/ Secteur des Aiguilles Rouges -

Mont-Blanc

version plus grande

Schéma interprétatif de la déformation

des hémigrabens des massifs cristallins externes

spécialement inspiré par les exemples des "synclinaux"

de Bourg-d'Oisans, de la Muzelle, de la Vaurze et de Morges (l'orientation

est celle de ces deux derniers), mais également appliquable

aux secteurs d'Arêches (le sédimentaire chevauchant

du schéma 3 correspondant à l'unité de Roselend),

du Val Montjoie (le cristallin chevauchant du schéma 3

pourrait figurer la "nappe" de Roselette) et de Chamonix.

N.B. : Si ce schéma paraît s'adapter à la

plupart des exemples connus, il n'est pas certain que la chronologie

soit la même dans tous les cas (c'est pourquoi aucun âge

n'est indiqué). Les épisodes 2 et 3 correspondent

à deux processus complémentaires, liés respectivement

au raccourcissement (notamment du socle) et au déplacement

relatif de la couverture (entrainée par les nappes internes)

par rapport au socle. Ils peuvent s'être succédé

en ordre inverse, ou même avoir été plus ou

moins contemporains.

2/ Secteur de Megève - val

Montjoie

image

plus grande >  nouvelle fenêtre

nouvelle fenêtre

Coupe d'ensemble du chaînon du Mont-Joly et de ses abords

Cette coupe résume les conclusions de l'étude

d'ensemble la plus récente sur les environs du Mont-Joly

(son auteur se rallie à une interprétation par plis

couchés très aplatis, voire étirés). (d'après J.L.Epard,

1990, légèrement retouché)

J.L.Epard distingue, sous une "unité du Mont-Joly",

qui serait un anticlinorium couché, un "synclinal

du Mont d'Arbois", à coeur de schistes du Toarcien

et de l'Aalénien, puis une "unité du Sangle"

formée de Lias calcaire en série renversée,

qui serait le flanc inverse d'un pli-couché très

aplati. Le tout reposerait, par une surface de chevauchement,

sur une lame de carbonifère et de Trias, l'"unité

de Vervex", elle même décollée et trainée

sur le socle autochtone.

L'absence de Lias calcaire dans le flanc normal supposé

du pli couché de l'unité du Sangle impose à

J.L.Epard une explication complémentaire, qu'il propose

de trouver dans une discordance synsédimentaire sur le

flanc d'un bloc basculé.

J.L.Epard reconnait d'autre part 3 phases de déformation

: la première aurait créé les grands plis-couchés,

la seconde aurait vu leur reploiement par des plis à déversement

vers l'ouest et la troisième aurait cintré la voûte

du massif de Belledonne et créé une charnière,

déversée vers l'est, entre le massif des Aiguilles

rouges et la zone synclinale de Chamonix.

|

version plus grande

Coupe d'ensemble du chaînon du Mont Joly et de ses abords

u.mA = Unité

du Mont d'Arbois ; a.mB = prolongement hypothétique de l'accident médian de Belledonne ; f.Co = faille des Contamines (grand décrochement N-S) ; f.cN = faille de Combe Noire (délimitant le "claveau"

le plus occidental du rameau externe du Mont-Blanc) ; f.nR = faille du Nant Rouge ; f.S = faille du Sallestet.

Ø.J = surface de chevauchement de l'Unité du Joly. Les écailles dénommées au sein de cette unité sont de haut en bas : é.V = écailles du Véleray ; é.h = écaille haute de l'Aiguille Croche ; é.m = écaille médiane de l'Aiguille Croche ; é.i = écaille inférieure de l'Aiguille Croche.

Aa-To = schistes aalénien et toarciens ; Lm = Lias moyen (Carixien - Lotharingien) ; Li = Lias inférieur (Sinémurien - Hettangien) ; Tr = Trias.

|

version plus grande

Schéma des rapports entre les structures du

val Monjoie et celles du revers

oriental des Aravis

Ce schéma exprime l'interprétation selon

laquelle le synclinal du Mont d'Arbois représente le prolongement

du synclinal de Flumet de la rive nord-ouest de la vallée

de l'Arly. Le chevauchement du Joly apparaît alors

comme un accident similaire au chevauchement d'Areu, voire même

comme son prolongement plus bas dans la succession stratigraphique,

au niveau du Lias. ØA = chevauchement d'Areu ; ØCB = chevauchement de Croise Baulet ; ØJ = chevauchement

du Joly

u.J = unité du Joly ; s.mA = "synclinal "

du Mont d'Arbois ; u.V = unité de Vorès ; u.S = unité du Sangle; u.R = unité de Roselend - Roselette ; a.mB = accident médian de Belledonne.

|

3/ Secteur du Beaufortain

|

légende

des couleurs de ces coupes

Coupe structurale du Beaufortain occidental au

nord d'Arêches

amBW = accident médian de Belledonne

(branche ouest) ; amBE = accident

médian de Belledonne (branche est) ; f.SW

= faille occidentale du Sallestet ; f.SE

= faille orientale du Sallestet

ØR = surface de chevauchement de l'Unité

de Roselend ; ØG = surface de chevauchement de

l'Unité de la crête des Gittes ; ØcA

= surface de chevauchement de l'Unité du Cormet d'Arêches

(première unité rattachée au domaine des

nappes internes)

(coupe extraite de la notice de la carte géologique,

feuille Bourg-Saint-Maurice, retouchée)

NB 1 : Le débitage en lames imbriquées

du socle cristallin du rameau interne de Belledonne correspond

à une interprétation qui se révèle

peu en accord avec les faits d'observation : ceux-ci plaident

plutôt en faveur d'un framgmentage du socle en blocs par

des failles ayant des rejets extensifs et/ou coulissants.

NB 2 : L'unité de Roselend est

la première unité chevauchante ("parautochtone")

de l'autochtone dauphinois interne.

Dans la notice de la carte Bourg-Saint-Maurice elle est appelée

"écaille de la Gitte". Mais ce terme

prète à confusion avec l'"unité

de la crête des Gittes" immédiatement

plus interne.

L'unité de Roselend ainsi définie se prolonge plus

au sud par l'"unité de la Roche Parstire - Roc Marchand"

et rangée dans les "unités décollées"

de la légende du schéma

structural de la carte. Elle est distincte de l"unité

de Roselend" de P.LANDRY (1976), pour qui ce terme désignait

la couverture sédimentaire autochtone du rameau interne

de Belledonne

Coupe du Beaufortain occidental (autochtone), au sud d'Arêches

s.gJ = synforme de la Grande Journée ; amBW = accident de Beaufort ; amBE = accident

médian de Belledonne ; f.gC = faille

de la Grande Combe ; f.C = faille de Cuvy (prolongement

sud de la faille occidentale du Sallestet) ; f.D = faille

du Dard (prolongement sud de la faille orientale du Sallestet)

; f.L = faille de la Louze

ØR = surface de chevauchement de l'Unité

de Roselend ; ØG = surface de chevauchement de

l'Unité de la crête des Gittes.

(coupe extraite de la notice de la carte géologique,

feuille Bourg-Saint-Maurice, modifiée)

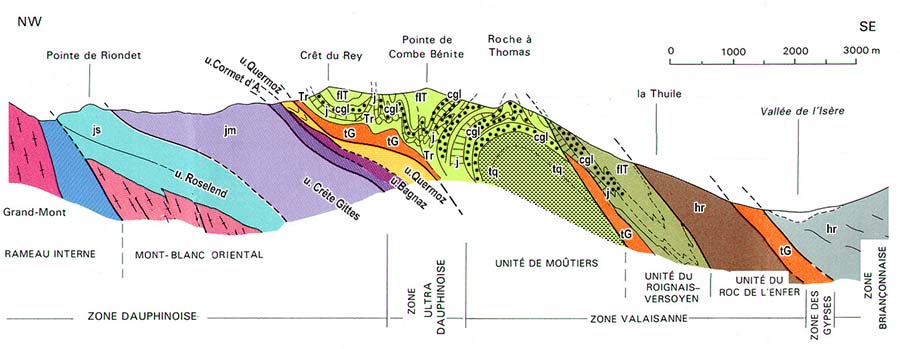

Coupe du Beaufortain oriental à l'est

d'Arêches

js = Jurassique supérieur de l'Unité de

Roselend ; jm = Jurassique moyen de l'Unité

de la crête des Gittes ; tG = surfaces tectoniques jalonnées de trias gypsifère ; Tr

= Trias carbonaté de la zone valaisanne; j

= Lias et Dogger de la zone valaisanne ; cgl = conglomérats de base du flysch de Tarentaise

; flT = flysch de Tarentaise ; hr = grès et schistes houillers.

(coupe extraite de la notice de la carte géologique,

feuille Bourg-Saint-Maurice, présentation fortement retouchée)

|

Abréviations utilisées pour désigner les principales cassures et surfaces de chevauchement

:

Massifs septentrionaux (Aiguilles Rouges, Mont-Blanc, val

Montjoie) :

u.J = unité du Joly ;

s.mA = synclinal du mont d'Arbois ;

u.S = unité du Sangle (série liasique inférieure

de Megève) ;

f.C = faille de Chamonix ;

f.cN = faille de Combe Noire

Beaufortain occidental :

amBW = accident médian

de Belledonne (branche ouest) ;

amBE = accident médian de Belledonne

(branche est) ;

f.gC = faille de la Grande Combe ;

f.C = faille de Cuvy ;

f.D = faille du Dard ;

f.L = faille de la Louze.

Beaufortain oriental :

ØR = surface de chevauchement de l'Unité

de Roselend ;

ØG = surface de chevauchement de l'Unité

de la crête des Gittes (u.G = u.cr.G) ;

ØcA = surface de chevauchement de l'Unité

du Cormet d'Arêches ;

ØB = surface de chevauchement de l'Unité

de la Bagnaz ;

ØQ = surface de chevauchement de l'Unité

du Quermoz ;

ØM = surface de chevauchement de l'Unité

de Moûtiers ;

ØR = surface de chevauchement de l'Unité

du Roignais ;

ØrE = surface de chevauchement de l'Unité

du Roc d'Enfer ;

ØhB = surface de chevauchement de la nappe du Houiller

briançonnais.