| Quaix, Aiguille de Quaix |

Entre les gorges de l'Infernet du côté aval et celles de Vence du côté amont s'ouvre, surtout au nord du cours de La Vence, une ample dépression qui est creusée essentiellement dans les affleurements de marnes de Narbonne. Elle est limitée latéralement, entre Néron et Aiguille de Quaix, par les calcaires du Fontanil de ses deux bordures et présente un structure tectonique grosso modo synclinale mais affectée de complications de détail.

A / Les villages de l'agglomération de Quaix sont répartis en rive droite de la Vence sur un talus de prairies surélevé par rapport au lit de ce torrent. Ils sont dominés par les escarpements boisés de l'Aiguille de Quaix et de La Raviole qui sont armés par la barre des calcaires du Fontanil qui pend modérément vers le SW. À l'est du chef-lieu ce talus s'avère être constitué sur toute sa hauteur par les marnes de Narbonne qui passent stratigraphiquement vers le haut (au niveau des plus hauts habitats : hameau de la Jars) aux couches de la base des calcaires du Fontanil (dont le faciès de marnes alternées de bancs marno-calcaires rappelle d'ailleurs celui de l'Hauterivien au point de pouvoir être confondu avec lui). Du côté ouest par contre l'échine boisée qui descend depuis l'Aiguille de Quaix par l'échine de Leuilly est constituée par des calcaires du Fontanil dont les affleurements, étagés sur la pente jusqu'au lit de La Vence, ont tous un pendage(d'ailleurs modeste) vers l'est.

Ce sont aussi des calcaires du Fontanil qui constituent la butte qui supporte les maisons du chef-lieu, isolée dans son environnement d'alluvions glaciaires, dont les couches inférieures, visibles au sortir est du village sont fortement rebroussées vers l'ouest. On est tenté d'expliquer la dissémination des autres pointement d'affleurements de calcaires du Fontanil observables en contrebas en les considérant comme des paquets tassés. Néanmoins il apparaît en définitive que cela a une origine tectonique : il s'agit d'une imbrication par une Faille de Quaix qui traverse la pente entre le chef-lieu et La Jars.

Déjà le rebroussement des couches de rive droite du lit du ruisseau au voisinage de l'église, et le fait qu'elles y font place aux marnes de Narbonne qui affleurent sur la rive gauche, plaide déjà pour cette interprétation. Mais cela s'accorde surtout très bien avec la cartographie du versant, qui fait se fermer en biseau vers l'ouest

les affleurements

de marnes de Narbonne

que l'on trouve au dessus du chef-lieu et au contraire vers l'est ceux des calcaires du Fontanil

du dessous du village (voir cliché ci-dessus). Enfin le lit de la Vence montre, sous le point 476, des couches de base des calcaires du Fontanil qui reposent sur les marnes de Narbonne et sont affectées d'ondulations avec elle. Ces niveaux disparaissent sous les alluvions en rive gauche de la Vence mais ils doivent représenter sur cette rive aussi la base des calcaires du Fontanil de la succession du Néron. En tous cas cela confirme que le pendage de la faille doit être suffisament fort vers le NE pour qu'au sud de la Vence elle ne s'engage pas sous le Néron mais au contraire passe "dans le ciel " au dessus de son sommet. |

B/ A l'ouest de Quaix, la route D105a rejoint le village de Pétesset, situé à la marge orientale du synclinal de Proveysieux (voir la page "Proveysieux"), en traversant le flanc de la partie basse de cette échine de Leuilly. On y fait d'est en ouest les observations suivantes :

Immédiatement à l'ouest du chef-lieu de Quaix la route entaille sur environ 200 m un affleurement de calcaires du Fontanil appartenant, d'après ses faciès, à la barre inférieure de cette formation et qui pend doucement vers l'est. Pendant les 200 m. suivants, de part et d'autre d'un grand tournant saillant, l'on n'observe plus que des brèches de pente et des blocs de calcaires du Fontanil de toutes tailles disposés en désordre. Il s'agit d'une zone éboulée qui correspond peut-être à un paquet distal de l'éboulement de Leuilly (son emplacement se situe d'ailleurs dans le prolongement méridional de la faille des Prés des Quaix et en masque donc sans doute le passage).

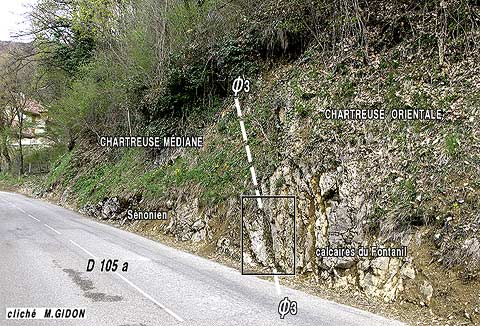

Enfin la dernière cinquantaine de mètres du parcours en sous-bois, avant le tournant creux qui en fait sortir (point coté 528 à l'embranchement du chemin de Charrière), montre de nouveau des affleurements sains de roche véritablement en place. On y voit le contact tectonique des calcaires du Fontanil sur des bancs de Sénonien sub-verticaux : c'est là un des rares points où l'on peut observer dans le fin détail l'accident majeur qui est nommé chevauchement de la Chartreuse orientale.

|

|

(le cadre délimite le cliché de détail ci-contre) |

Le chevauchement de la Chartreuse orientale, dans l'entaille

de la D105-a, 600 m à l'ouest du chef-lieu de Quaix. |

Mais il est flagrant que le pendage de cette surface tectonique est nettement plus fort qu'on ne s'y attend, du fait qu'il est réputé de très longue date être un chevauchement et que l'importance stratigraphique du rejet, entre Sénonien et calcaires du Fontanil, est conforme à cette interprétation.

Pour expliquer cela on peut d'abord prendre en considération le fait que l'on se trouve là dans le flanc ouest du grand synclinal méso-subalpin, avec pour conséquence un basculement vers l'est accroissant les pendages qui étaient déjà orientés dans cette direction.

De fait cette lame pluti-décamétrique de Sénonien accroît son épaisseur vers le bas, pour aller former l'essentiel de la grosse barre rocheuse que la Vence franchit par le saut de l'Infernet (voir la page "Néron"). Mais il est tout de même clair que ces couches doivent être considérées comme appartenant au flanc oriental du synclinal de Proveysieux, bien que la gorge du torrent montre que le Sénonien y est en contact oblique sur les bancs miocènes renversés du flanc oriental de ce pli par une faille de l'Infernet, orientée N.30 et pentée à 70° vers l'est : cette dernière n'est qu'un accident secondaire à rejet seulement décamétrique qu'a induit le jeu vertical de celui majeur que coupe le torrent plus en amont. |

Il en résulte que la signification de frontière tectonique que revêt cet accident n'est pas en cause mais que le nom de chevauchement qui lui est attribué perd ici, en toute rigueur, un peu de sa pertinence.

De fait cette remarque locale s'ajoute à celles portant sur rejets et pendages (très redressés) des cassures prolongeant cet accident sous le Néron, pour inciter à reprendre l'interprétation des accidents de ce secteur, jusqu'à la vallée de l'Isère au moins : il faut plutôt y voir désormais un faisceau de fractures exprimant un jeu "décrochevauchant"* sur une surface proche de la verticale. Il est d'ailleurs aisé de comprendre la raison de ce changement : c'est le fait que plus au nord aboutissent en biais et se connectent à ce front de la Chartreuse occidentale, des décrochements qui affectent ce domaine (et tout spécialement celui du Col de l'Alpe, qui se connecte clairement avec le front chevauchant en traversant en biais la Chartreuse médiane juste au nord de la Pinéa). Il est clair d'autre part que le "chevauchement de Quaix" redoublant les calcaires du Fontanil de la lèvre orientale de cette frontière majeure est coupé presque orthogonalement, à son extrémité ouest, par celui de la Chartreuse orientale et n'a rien à voir avec lui quant à son origine tectonique : Comme l'indiquent toutes les autres données à son sujet il faut le ranger dans les accidents compressifs les plus anciens (de cisaillement horizontal tangentiel à la surface du socle), qui ont affecté les chaînons subalpins. |

C / Au nord de Quaix le minuscule piton rocheux de l'Aiguille de Quaix (1143 m.), haut d'une trentaine de mètres se détache sur l'arête sud de la Pinéa, peu avant que celle-ci ne s'abaisse rapidement jusqu'aux gorges aval de la Vence. C'est une simple "butte témoin" d'Urgonien, dont seules les couches tout-à-fait basales subsistent d'ailleurs, qui coiffe de façon simple et normale les couches de l'Hauterivien et des calcaires du Fontanil, faiblement inclinées vers le SW, de la bosse boisée qui la supporte. Ces dernières qui forment en totalité le socle de ce piton représentent affleurements les plus occidentaux du domaine de la Chartreuse orientale à cette latitude.

1 - Le soubassement sud-oriental de l'Aiguille de Quaix est curieusement accidenté par un assez large replat portant les maisons du Mas de Leuilly. Cet accident de terrain correspond certainement au sommet d'un paquet tassé. En effet son rebord extérieur ainsi que son soubassement sont constitués de panneaux rocheux de calcaires du Fontanil qui alternent avec de la blocaille ; en outre ce replat est séparé de ces escarpements de calcaires du Fontanil qui le dominent par une ceinture d'éboulis presque frais qui dessine un croissant de lune : or on voit par places qu'ils ne colmatent encore qu'incomplètement une crevasse qui cerne le replat.

D'autre part l'ensemble de cette butte est relativement isolé et fait saillie par rapport aux pentes plus orientales qui dominent Quaix : c'est que ses couches de calcaires du Fontanil sont surhaussées par rapport à celles identiques formant plus à l'est la falaise de La Raviole par une faille presque N-S. Cette faille du Coléon suit approximativement, en sous-bois, le thalweg du ruisseau de ce nom ; elle se se prolonge plus au NE, par celle qui affecte, le synclinal de la Pinéa dans les ravines du pied sud de ce sommet (voir les pages "Pinéa" et "Écoutoux").

Enfin les couches urgoniennes du sommet même de l'Aiguille de Quaix sont relativement abaissées par une faille encore plus modeste (faille du Bois Ronzier), également orientée NNE-SSW, qui surhausse de nouveau les calcaires du Fontanil des pentes occidentales de l'aiguille : cela a sans doute contribué à préserver l'Urgonien sommital d'une érosion totale. |

2 - Dans le soubassement occidental de l'Aiguille de Quaix les couches des calcaires du Fontanil s'infléchissent pour dessiner une charnière anticlinale en genou déversée vers l'ouest que l'on peut appeler anticlinal de Leuilly. Il est très plausible qu'elle représente le crochon "frontal" du chevauchement de Quaix (c'est-à-dire sans doute un pli de rampe coupant les calcaires du Fontanil, à l'extrémité ouest de son long palier dans les marnes de Narbonne).

Par ailleurs l'Aiguille de Quaix n'est pas dans une situation tectonique identique à celle de la Pinéa : les lambeaux d'Urgonien qui les forment dont respectivement incliné vers l'ouest pour la première et vers l'est pour la seconde : ils correspondent donc à deux flancs opposés d'un même pli, qui présente un dessin coffré, à voûte déjetée vers l'ouest, que l'on peut donc appeler l'anticlinal occidental de la Pinéa. Ce dessin s'avère très analogue à celui qui de l'anticlinal coffré du Moucherotte et cela confirme la vraisemblance de la correspondance entre ces deux structures, d'une rive à l'autre de l'Isère. |

En tous cas elle est tranchée (d'ailleurs d'une façon masquée) par la surface chevauchement de la Chartreuse orientale qui amène les couches verticales de son flanc ouest à reposer sur les couches du Tertiaire du synclinal de Proveysieux, rebroussées à la verticale.

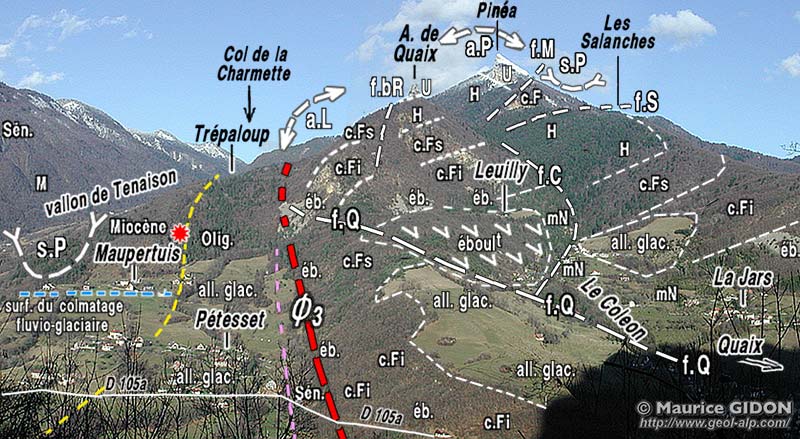

Le versant sud-est de l'Aiguille de Quaix, vu du sud, depuis l'arête nord du Néron (peu au dessus du lieu-dit "Les Batteries"). N.B. La perspective fait que le corps de l' Aiguille de Quaix masque les pentes occidentales inférieures de La Pinéa et l'entrecroisement de failles qui se produit entre ces deux sommets. s.P = synclinal de Proveysieux ; Ø3 = "chevauchement de la Chartreuse orientale" ; a.L = anticlinal de Leuilly ; a.P = anticlinal de la Pinéa ; s.P = synclinal de la Pinéa ; f.aQ = faille de l'Aiguille de Quaix ; f.Q = faille (chevauchement ?) de Quaix ; f.C = faille N-S du Coléon ; f.S = faille des Salanches. N.B. les plis de la Pinéa et celui de Leuilly, combinés ensemble dessinent un anticlinal coffré* à voûte plate basculée vers la gauche. L'astérisque rouge indique la localisation de la carrière de meules (voir la page "Proveysieux"). Les tirets bleus indiquent le replat, d'altitude voisine de 650 m, qui correspond au niveau de colmatage atteint au stade 3 du retrait glaciaire würmien par les alluvions fluvio-glaciaires d'obturation du vallon de Proveysieux. |

D / A l'est de Quaix le vallon de la Vence recoit celui affluent du Rivet (voir la page "Écoutoux"), qui conflue avec la Vence au sud du village du Château, très peu en amont du Pont de Quaix où la route D105a traverse ce cours d'eau.

Son entaille y montre le bedrock sain du replat de Quaix : les marnes de Narbonne y ont des pendages assez forts car elles appartiennent déjà là au flanc ouest de l'anticlinal de l'Écoutoux (leur pendage est presque conforme à celui du Tithonique du flanc ouest de l'anticlinal de l'Écoutoux, qui affleure plus en amont dans le lit de la Vence).

La rive droite du torrent de la Vence juste en amont du Pont de Quaix vue du sud-est, depuis la rive droite. Ø est la surface de chevauchement (apparemment mineure) du vallon du Rivet, dont le sens de rejet est indiqué par celui du dessin des crochons. . Noter son pendage vers l'ouest (voisin de celui des couches) qui paraît paradoxal, sauf si l'on envisge qu'il soit l'effet de plissements ultérieurs à son jeu : en basculant la figure vers la droite de 30°, pour remettre les couches à l'horizontale, on restitue vraisemblablement l'attitude originelle de cette faille, qui devait avoir originellement pendage faible vers la droite, conformément au schéma classique des failles compressives (aussi dites "inverses"). |

Ces marnes se montrent affectées par des accident mineurs de chevauchement qui ont joué au sein même de la formation marneuse et dont la présence témoigne de ce que un cisaillement "tangentiel" l'a affectée. Par le pendage "plongeant" vers l'ouest de leur surface, paradoxalement dans le même sens que celui de leur vergence* ces cassures sont très comparables aux chevauchements du Jalla et sont donc de la même famille : elles témoignent comme eux d'un cisaillement vers l'ouest qui a affecté les différents niveaux de la série stratigraphique avant leur basculement lors de la formation de l'anticlinal de l'Écoutoux.

E / Remarque finale, sur les rapports entre les deux versants du cours de la Vence :

On est tenté de voir, dans les lambeaux urgoniens de l'Aiguille de Quaix et de la Pinéa, le prolongement septentrional

du synclinal du Néron, auquel on les a en général assimilé, principalement par souci de simplification.

Mais leur disposition est très différente : ils n'en possèdent pas les forts pendages et sont des replis moins accentués et de moindre taille. De plus la situation de ces replis les conduit à se prolonger, vers le sud, plus à l'est que la lame urgonienne du flanc oriental du pli du Néron (voir aussi à cet égard la page "Néron") : il s'agit donc d'ondulations plus orientales, affectant la tranche de terrain intercalée entre l'Urgonien du synclinal du Néron et le Tithonique de l'anticlinal de l'Écoutoux. Effectivement au nord de la Vence, l'intervalle entre les charnières du synclinal du Néron, d'une part, et de l'anticlinal de l'Écoutoux, d'autre part, perd le caractère de monoclinal fortement penté vers l'ouest qu'il possède à la latitude de Clémencière : il s'y individualise au contraire de molles ondulations qui affleurent bien dans la coupe naturelles des falaises de Roches, au fond du vallon du Rivet (voir la page "Pinéa"). Voir aussi à ce sujet la page d'essais de coordination entre les deux rives de la Trouée de l'Isère |

"sN" désigne sn fait un ensemble d'ondulations qui s'intercalent entre le synclinal du Néron et l'anticlinal de l'Écoutoux. La charnière du synclinal du Néron proprement dit se situe plutôt à l'ouest du sommet de l'Aiguille de Quaix : |

|

|

|

|

|

|

| Proveysieux | LOCALITÉS VOISINES | L'Écoutoux |

|

|

|

|

|

|

Quaix |

|