Les pentes supérieures de la Bastille et le Mont Jalla |

la partie haute de l'éperon méridional du massif

de la Chartreuse

PAGE ABANDONNÉE

retrouvez son contenu à la page Rachais

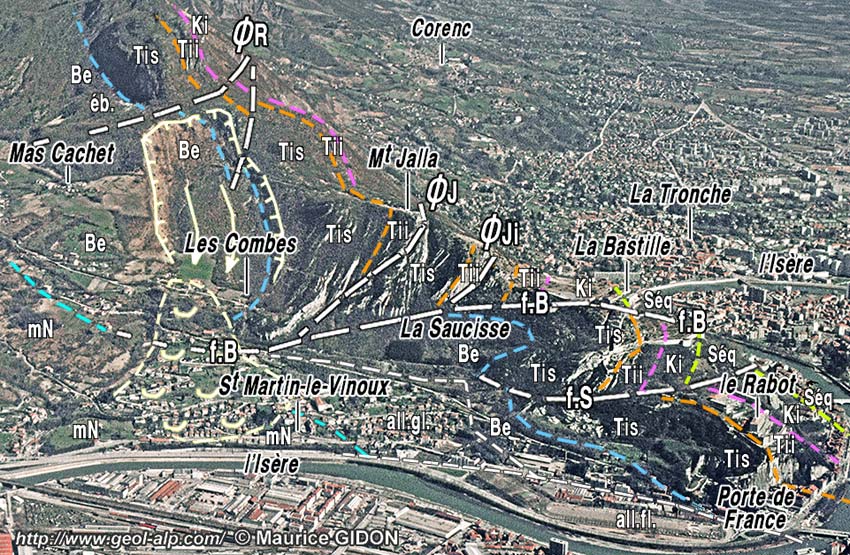

Au nord des bâtiments du fort de la Bastille et de la gare du téléphérique, s'étend la plateforme de la Bastille, au nord de laquelle la pente de la montagne recommence à s'élever en direction du Mont Jalla. Pour l'essentiel ce dernier est constitué par les calcaires tithoniques du flanc occidental

de l'anticlinal de l'Écoutoux, dont les bancs pendent dans l'ensemble fortement, vers l'ouest.

image sensible au survol et au clic

L'éperon rocheux de La Bastille, vu de l'ouest, d'avion.

Les couches qui le constituent sont affectées par deux sortes de failles (voir le schéma interprétatif en fin de page) :

failles anté-plissement : ØJ = chevauchement supérieur du Jalla

; ØJi = chevauchement inférieur du Jalla

; ØR = chevauchement du Rachais ;

failles post-plissement : f.B = faille de La Bastille ; f.S = faille de La Saucisse.

On a indiqué l'arrachement ancien des Combes (flèches) avec sa crevasse de détachement (trait barbulé) et sa loupe de glissement (lunules).

|

Un examen relativement fouillé de cette partie de la montagne a mis en évidence (cf publication n°094) des détails structuraux qui, pour être mineurs se sont néanmoins révélés importants à prendre en compte pour reconstituer la succession des évènements tectoniques qui sont intervenus dans l'édification du massif de la Chartreuse : cette reconstitution est présentée en fin de page.

Le Mont Jalla et le rebord ouest de la plateforme de la Bastille vus depuis le belvédère de la gare du téléphérique (monument aux géologues grenoblois).

f.J = faille principale (supérieure) du Jalla ; f.Ji = faille secondaire (inférieure) du Jalla ; f.B = faille de la Bastille.

Ki-tr = couches de transition Kimméridgien-Tithonique (niveaux supérieurs du Kimméridgien ; cf. texte).

|

La plateforme de la Bastille a été aménagée

du côté septentrional par creusement dans les couches du Kimméridgien inférieur (calcaires argileux en petits bancs séparés par des lits de marnes) puis dans celles de la transition Kimméridgien-Tithonique (bancs calcaires métriques à minces lits marneux). Ces dernières sont percés d'une galerie sous roche ouverte de fenêtres

successives (dénommée "grottes de Mandrin").

Toutes ces couches, qui appartiennent au flanc occidental

de l'anticlinal de l'Écoutoux, ont ici un pendage presque vertical.

|

L'extrémité septentrionale de la plate-forme

de la Bastille ("Grottes de Mandrin"), vue du sud.

L'entaille pratiquée dans la montagne pour fournir

les matériaux de la plateforme (tout en étendant

sa surface vers le nord), a mis au jour une bonne coupe de la

succession des couches de la formation traditionnellement dénommée

"Kimméridgien"

dans notre région (c'est plus exactement le "Crussolien",

c'est-à-dire l'équivalent du seul Kimméridgien

inférieur des anglais). Les petits bancs à joints

argileux du "Kimméridgien inférieur" (au

sens local) se poursuivent vers la droite jusqu'au départ

de la route forestière du Jalla (voir cliché

suivant)

Du côté gauche (ouest) le creusement a dégagé

un mur naturel qui correspond à une surface de cassure,

bien caractérisée par ses enduits calcitiques porteurs

de stries et par le fait qu'elle est oblique aux surfaces de strates

(s0). Il ne s'agit que d'une petite faille très

mineure (à rejet métrique) que l'on ne suit guère

plus haut dans la succession des couches.

Cette cassure coupe d'ailleurs les couches selon un angle très

aigu, ce qui ferait penser à une faille inverse (compressive).

Mais son rejet s'avère être de sens opposé,

extensif. Ces caractères, plutôt exceptionnels dans

le secteur, ne s'expliquent ni dans le cadre de la formation de

l'anticlinal de l'Écoutoux ni dans celui des déformations

compressives antérieures. Son origine est donc assez conjecturale

...

|

À l'extrémité orientale

de cette plateforme, juste à gauche de l'embranchement

de la route forestière du Jalla, on peut observer que les

plus basses de ces couches sont affectées d'un enchaînement

de deux plis de taille métrique, l'un anticlinal l'autre

synclinal . Ils ont des plans axiaux inclinés vers l'ouest

et des axes qui plongent assez fortement vers le nord (vers l'intérieur

de la montagne). Mais, si l'on tient compte de la polarité

stratigraphique, on se rend compte que le pli antiforme* est en

réalité un synclinal et le pli synforme* un anticlinal.

D'autre part leur forme "en S" ne s'accorde pas avec

le dessin "en Z" que devraient présenter, vus

sous cet angle, des "plis parasites" formés avec

l'anticlinal de l'Écoutoux (tels que ceux analysés

à la page "square

Cularo").

Ces microplis sont donc nécessairement étrangers

à la formation des grands plis régionaux. L'interprétation

la plus cohérente avec les autres données structurales

est de considérer qu'ils sont antérieurs. Originellement

déversés vers l'ouest, ils auraient été

ensuite basculés de près de 90° vers l'ouest

en même temps que toutes les couches du flanc ouest de l'anticlinal

de l'Écoutoux (voir la remarque annexe, ** ci-après).

image sensible au survol et au clic

Le soubassement du départ de l'ancien télésiège,

à l'extrémité nord de la plate-forme de La

Bastille (immédiatement à l'ouest du départ

du chemin du Jalla et du restaurant "Père Gras").

Plis métriques dans les bancs à alternances

marneuses du Kimméridgien inférieur (des faisceaux

de bancs à forts lits marneux alternent avec d'autres où

les marnes n'occupent que des joints d'épaisseur centimétrique

entre les bancs calcaires). .

Les noms "anticlinal" et "synclinal" désignent

les plans axiaux des plis, plans qui ont un pendage vers l'ouest. L'axe des plis

est en outre fortement plongeant vers l'arrière (c'est-à-dire

vers le nord). Les flèches indiquant HAUT et BAS (en bas du cliché) se rapportent

à l'ordre de succession stratigraphique des couches.

Ces plis sont typiquement "en S" ; ils sont schématisés et placés dans

leur contexte dans la coupe supérieure de la figure

ci-après (où ils sont désignés

par X').

pour plus de détails et de commentaires, voir la publication n°094.

|

Le sommet du Mont Jalla lui-même (620 m.) est un simple replat sur l'échine

qui monte de la Bastille au Rachais (voir la page "Rachais"). Il portait des installations

(maintenant ruinées) permettant l'évacuation de

la pierre à ciment "de la Porte de France" (exploitée

en galeries au flanc ouest de la montagne, à ce niveau).

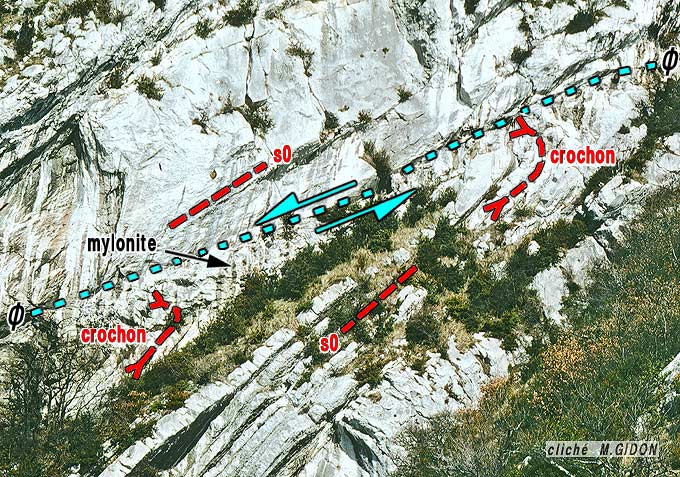

Le ressaut rocheux qui domine La Bastille montre, en coupe naturelle et avec une belle

clarté, le passage d'une faille qui recoupe les couches du Tithonique avec une faible obliquité (c'est-à-dire selon un angle commun pour les failles compressives).

|

Vue d'ensemble, du

sud, depuis l'épaulement entre 560 et 570 m d'altitude,

au dessus de la plate-forme de la Bastille.

Le Tithoniquedu flanc ouest de l'anticlinal de l'Écoutoux)

est ici redoublé par la faille

de chevauchement supérieure du Jalla (ØJ). Elle plonge fortement vers la gauche, mais un peu moins que les couches (s0), avec lesquelles elle fait

un angle aigu, comme il convient à une faille "inverse"*.

|

Elle provoque un redoublement des couches et présente en outre des crochons qui indiquent qu'il s'agit d'un accident

compressif à vergence* ouest.

|

image sensible au survol et au clic

Vue plus rapprochée du chevauchement

montrant les détails - biseautage des couches,

crochons synclinaux dans le compartiment inférieur - qui

permettent de déterminer le sens du mouvement : le compartiment supérieur s'est déplacé

vers la gauche, donc vers le bas actuel.

|

Son pendage, vers l'ouest, est peu en accord avec le sens de mouvement ainsi indiqué (avec ce pendage on s'attendrait "normalement" à une vergence est). Mais cette géométrie est aisément expliquable si l'on admet qu'il s'agit d'une faille de chevauchement qui a été basculée postérieurement à son fonctionnement : ces basculement est aisément attribuable à un effet du plissement qui a basculé dans le même sens les couches du flanc ouest de l'anticlinal de l'Écoutoux (voir la remarque annexe, ** ci-après).

Coupes dans l'éperon de la Bastille et du

Mont Jalla

Les failles du Jalla sont des failles de chevauchement,

à vergence ouest, qui ont été basculées

par la formation de l'anticlinal de l'Écoutoux.

Les microplis indiqués en X' sont ceux de la famille illustrée ci-dessus.

Ceux de la famille X'' s'observent notamment en pied de montagne,

au square Cularo.

|

Schéma de l'évolution tectogénétique

de l'anticlinal de l'Écoutoux et du chaînon Bastille

- Jalla - Rachais.

1 . Étape précoce du serrage ("phase P1"), avec cisaillement

d'est en ouest. créant les chevauchements longitudinaux, tels ceux du Jalla et du Rachais (C.L.) et les plis de type S".

2. Étape de raccourcissement ("phase P2")

de formation des grands plis orientés N-S, par flexion de

la voûte des ébauches de plis antérieurs (anticlinal de l'Écoutoux) : Basculement des plis S"

antérieurement formés (en tiretés) et apparition

des plis Z'.

3. Étape de cisaillement chevauchant dans le

sens du NE vers le SW: formation des chevauchements transversaux, telle la faille de La Bastille (C.T.) et des plis S'; torsion des plis Z' qui deviennent des

plis Z".

4. Basculement d'ensemble vers le Nord ("phase P3", associée au soulèvement de la chaîne de Belledonne), cause du plongement axial de l'anticlinal de l'Écoutoux. Sur les surfaces

de chevauchement "C.L." les linéations de mouvement acquièrent

un pendage SW ; celles portées par les chevauchements transversaux

acquièrent un pendage vers le NE (ces linéations

sont schématisées par des lignes en tiretés-points).

N.B. les 3 "phases" évoquées se réfèrent à celles définies à la page consacrée à la tectonique des massifs

subalpins septentrionaux (et dans la publication GIDON

M, 1981).

|

** Remarque concernant les plis

ayant une disposition en S, dont on rencontre plusieurs autres exemples dans le versant oriental de la montagne (notamment

dans l'entaille même de la route du Jalla) :

On peut penser

que ces plis ont la même origine que les chevauchements du Jalla (également

antérieurs à la formation de l'anticlinal de l'Écoutoux), car ces deux types d'accidents résultent les uns et

les autres d'un cisaillement de la pile des couches qui a déplacé

les plus élevées vers l'ouest par rapport aux inférieures.

Ils semblent donc relever en définitive de l'étape

la plus précoce de la tectonique compressive des massifs

subalpins septentrionaux ("phase P1"), qui a précédé l'étape

de formation des grands plis orientés N-S ("phase P2").

Cette interprétation n'est pas sans soulever une difficulté,

car il est indéniable que les plis représentés

ci-dessus "enroulent" une schistosité qui y

affecte les joints marneux (voir la figure 8 de la publication

n° 094). Or cette dernière ne semble

pas pouvoir être distinguée de la schistosité régionale,

que l'on a toutes raisons par ailleurs d'associer aux plis P2

: les microplis devraient donc être postérieurs

aux plis majeurs, ce qui est en contradiction avec l'enroulement

des failles inverses du Tithonique (au sujet de ces dernières

voir, en page "Chartreuse orientale", l'aperçu

général sur cette question). |

La route forestière du Jalla s'élève, depuis le restaurant du Père Gras jusqu'à son premier lacet, dans les calcaires

en petits bancs alternés de lits marneux du Kimméridgien.

Les deux lacets suivants recoupent les couches à bancs

calcaires plus épais du Kimméridgien supérieur,

puis les gros bancs du Tithonique inférieur, redoublés

par le chevauchement du Jalla au dernier lacet.

La plateforme supérieure du Jalla est

maintenant occupée par le "Mémorial des

Troupes alpines". Depuis cet emplacement un ancien chemin

d'exploitation mène au village de Mas Cachet. Il rejoint

d'abord, par 500 mètres de trajet horizontal et en partie

en encorbellement, l'entrée d'anciennes exploitations où

l'on voit les calcaires à ciment naturel du Berriasien

basal reposer sur le "hard-ground" du sommet du Tithonique.

Le chemin qui s'élève en direction

du Mont Rachais, depuis le large col boisé du Jalla,

décrit d'abord une succession de lacets qui s'inscrit essentiellement

dans les calcaires en petits lits (souvent de moins de 10 centimètres

d'épaisseur) du Tithonique moyen. Il laisse sur sa droite

les gros bancs du Tithonique inférieur qui forment le rognon du Bec

du Corbeau. Il franchit ces derniers au replat d'altitude 750

et s'élève ensuite dans les bancs du Kimméridgien

supérieur qui sont là redressés à

la verticale (voire légèrement renversés

vers l'ouest) : ce mouvement des couches correspond au crochon

induit par le chevauchement du Rachais qui traverse l'échine

(mais y est masqué par des éboulis) vers l'altitude

de 820.

Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",

l'aperçu

général sur cette question.

Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",

l'aperçu

général sur cette question.

La description et l'analyse de la structure de La Bastille ont fait l'objet de la publication n°094.

cartes géologiques au 1/50.000° à consulter : feuilles

Grenoble et Domène

Carte géologique simplifiée (fond topographique d'après la carte IGN au 1/100.000°)

N.B. Les localités entre parenthèses appartiennent à une autre section du site et leur page s'ouvrira avec l'en-tête correspondant à cette dernière.

Aller à la page  d'accueil du site

d'accueil du site

Dernières retouches apportées &a22/04/24-->-->-->-->-->-->-->

![]() Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",

l'aperçu

général sur cette question.

Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",

l'aperçu

général sur cette question.