le vallon et les crêtes de Dourmillouse |

Le vallon de Dourmillouse (parfois orthographié "Dormillouse") correspond au cours supérieur de la Biaysse, affluent de rive droite de la Durance au niveau de La Roche-de-Rame et en amont de Freissinières. L'érosion y a ouvert une boutonnière* qui fait apparaître le socle cristallin sous la couverture sédimentaire autochtone du revers oriental du gros dôme structural dont les roches cristallines du cœur forment le massif des Écrins.

Cette couverture sédimentaire est presque uniquement formée par l'épaisse série du Nummulitique (en majeure partie formée de flysch gréseux), dont les escarpements ceinturent le vallon presque de toutes parts et culminent au nord à la Tête de Soulaure et au sud au Grand Pinier.

Ces alternances de bancs de grès et de schistes argileux sont d'autre part affectées par une succession de plis dissymétriques, déversés vers le SW qui se sont formés par froncement à l'occasion de la déformation, par cisaillement progressif (sans décollement) de cette couverture sédimentaire par rapport au socle cristallin.

Coupe d'ensemble, schématique, le long de la crête de Dourmillouse (dessinée à partir du panorama du versant sud de la vallée du Fournel); extrait de P. Plotto,1977 (retouché) SB = unités sub-briançonnaises ; f.M = faille de Méollion |

On les observe surtout sur le versant adret" (rive gauche) de la vallée, dont l'orientation WSW - ENE n'est pas très loin d'une orthogonale à leur orientation axiale. On trouvera, ci-après, deux agrandissements de certains détails du cliché ci-dessus : ils témoigne de l'accroissement du cisaillement, du SW (1° cliché) en direction du NE (second cliché), qui s'exprime par des plis plus couchés.

D'ailleurs, plus au SW encore, aux abords du col de Freissinières, plusieurs plans axiaux deviennent même presque verticaux (voir la crête Estaris - Martinet à la page "Estaris").

D'autre part, si l'on essaye de suivre les faisceaux de bancs gréseux, on s'aperçoit qu'ils se biseautent latéralement et s'effilent au sein des schistes argileux : c'est le résultat de leur processus de formation, par dépôt d'avalanches sous-marines, qui est celui des flyschs.

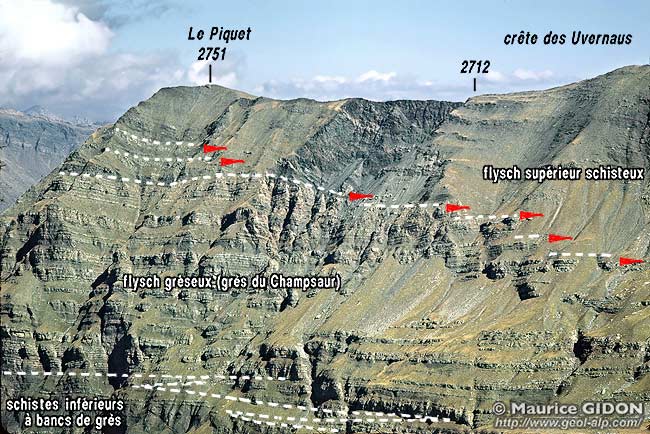

La partie septentrionale de la crête des Uvernaus, au sud de Dourmillouse vue du sud-ouest, depuis le col des Terres Blanches. La coupe naturelle du versant montre les passages latéraux par indentations, entre les faciès argilo-schisteux et les faciès gréseux (flysch) de la succession nummulitique. Les triangles rouges indiquent les endroits où les faisceaux de bancs gréseux se terminent, vers le sud, au sein des marnes : il s'agit de l'extrémité de turbidites*, qui provenaient donc d'un secteur plus septentrional. On remarque que, d'un faisceau au suivant ,on a systématiquement une rétrogradation du point atteint par les turbidites (ce qui est un signe de réduction des apports terrigènes grossiers). Il en résulte que, du nord (gauche) vers le sud (droite) la limite entre la formation du Flysch du Champsaur et celle du Flysch schisteux supérieur est de plus en plus ancienne (c'est un exemple remarquable de "diachronisme" des formations). |

cartes géologiques à 1/50.000° (*) à consulter : feuilles Orcières

et Guillestre

légende

des couleurs ![]() pour la périphérie sud-est

pour la périphérie sud-est

Carte géologique simplifiée des montagnes du Fournel et de Dourmillouse.

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M.Gidon (1977), publication n° 074

plus à l'ouest : Champoléon

plus au sud : Orcières

|

|

|

|

| Pas de la Cavale |

|

|

|

|

|

|

|

|

Dourmillouse |

|