| Le groupe montagneux de Bellecôte |

Le Sommet de Bellecôte est le point culminant d'un groupe montagneux, de forme plutôt lourde dans l'ensemble, qui domine du côté méridional la vallée du Ponturin en amont de Peisey-Nancroix. La partie haute de sa face nord se fait remarquer par ses puissants abrupts rocheux, fortement ravinés, qui contraste beaucoup avec les pentes inférieures, boisées, de rive gauche de la vallée.

Le versant nord de la montagne de Bellecôte, vu du nord-ouest, depuis les pentes du versant opposé de la moyenne Tarentaise (chalets du Mont Rosset). L'altitude de ce point de vue et sa distance horizontale présentent l'avantage de supprimer la déformation perspective de contre-plongée qui affecte toutes les vues plus rapprochées. ØA = surface de chevauchement de l'Aliet ; f.sB = faille du sommet de Bellecôte ; a.M = anticlinal couché de Mio ; ØVo = chevauchement du socle de la Vanoise orientale sur la zone houillère : son tracé dessine à son extrémité gauche (orientale) une charnière en genou analogue à celle du flanc oriental de l'antiforme de Friburge. Le socle paléozoïque renversé y repose sur un coussinet tectonique de gypses et de cargneules. Bien que fortement aminci dans le soubassement de la montagne du Carroley cette bande de gypses et cargneules se raccorde néanmoins, plus à l'ouest, à celle qui jalonne, plus au sud, la cicatrice de Chavière - Champagny (voir la page "Montchavin"). "J" = calcaires, sans doute jurassiques, de la couverture de la zone houillère. Les tirets bleus correspondent au niveau de schistes calcareux qui souligne le contact stratigraphique entre le Paléozoïque métamorphique et le Permien, dans le flanc inverse de l'anticlinal de Mio. La bande d'anciennes mylonites* ("myl.") qui affleure à mi-hauteur des abrupts serait le cœur de ce pli, de plus en plus éventré d'ouest en est (vers la gauche). |

Ses escarpements sommitaux sont essentiellement constitués par le paléozoïque anté-Permien du socle de la Vanoise septentrionale. Bien qu'il soit seulement métamorphisé au niveau d'intensité des micaschistes son âge semble (contrairement à ce que l'on a longtemps cru) être très antérieur au Houiller.

Cet épais ensemble de roches s'avère comporter une succession de termes de constitution différente, nommés ici inférieur, moyen et supérieur = Pzi , Pzm, Pzs (voir la page "Strati" et, pour plus de détails, la figure en fin de la présente page). |

La coupe du versant nord de la montagne montre que ce socle y est partagé en deux tranches superposées, l'une (inférieure) à l'envers, l'autre (supérieure) à l'endroit, qui sont séparées par un puissant niveau de roches broyées en ambiance métamorphique (mylonites*). Cette inversion de polarité suggère que ces mylonites constituent le coeur d'un vaste pli couché (l'anticlinal de Bellecôte). Cette interprétation semble trouver une confirmation, plus à l'ouest (sous la Roche de Mio), dans le fait que les niveaux permo-triasiques y dessinent une vaste charnière, l'anticlinal de Mio, dont l'axe serait approximativement SW-NE (voir la page "Montchavin"). Ce semble donc être là un pli majeur, qui a d'ailleurs dû se former dans un épisode relativement précoce car il est repris et recoupé par divers autres accidents.

D'autre part une faille du Sommet de Bellecôte, fortement pentée vers l'ouest détache de l'ensemble principal (Dôme des Pichères et Cul du Nant) celui, plus occidental, constitué par le versant ouest et par les arêtes nord-ouest et sud du sommet de Bellecôte. Elle a été interprétée par les auteurs comme une faille inverse à vergence NE et dénommée le "rétro-chevauchement de Bellecôte", mais les données cartographiques portent plutôt à lui attribuer un caractère extensif.

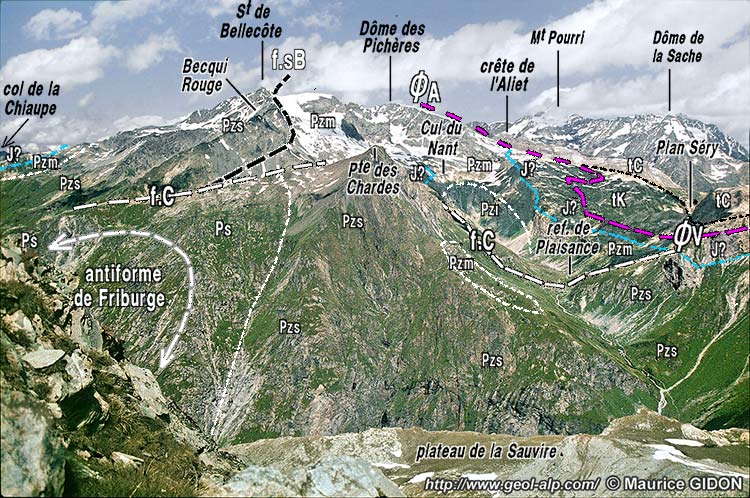

Le massif de Bellecôte vu du nord-est, depuis les pentes occidentales du Mont Pourri (ancien refuge Regaud). La structure du ravin de Tumelet peut s'interpréter comme la réapparition septentrionale du flanc oriental de l'"antiforme" de Friburge, visible dans la vallée du Doron de Champagny (voir ci-dessus et à la page "Champagny"). En effet elle affecte comme elle, avec une même forme, approximativement en genou déjeté vers l'est, les couches permiennes du soubassement du massif de Bellecôte, disposées dans les deux cas en série renversée. |

Enfin le massif supporte à son rebord oriental une klippe de matériel calcaréo-dolomitique, qui constitue la crête acérée de l'Aliet. Ce lambeau tectonique, à peine séparé de celui du Vallaisonnay, repose sur une surface de charriage qui est mise à nu par l'érosion dans les pentes orientales du dôme des Pichères, puis qui détermine le vallon de Plan Richard. Elle y sectionne toutes les structures affectant la série paléozoïque (mais cela ne suffit cependant pas pour considérer ces dernières comme anté-alpines puisqu'elles affectent aussi le Permo-Trias).

Du côté méridional le sommet de Bellecôte tombe vers le SW sur le Doron de Champagny par des pentes aussi abruptes que celles de son versant nord (du Ponturin) et qui l'entaillent presque aussi profondément (voir la page "Champagny"). Par contre en direction du SE le revers de sa crête principale s'abaisse beaucoup plus progressivement jusqu'à rejoindre le vallon E-W du Plan Séry. Il y disparaît finalement en s'enfoncant sous les unités charriées constituées de matériel triasique calcaréo-dolomitique, qui forment le groupe montagneux de Vallaisonnay.

Mais dans ces pentes méridionales la surface du socle cristallin est en outre assez largement garnie par des placages sédimentaires calcaires : ils sont très comparables à ceux affleurant plus à l'ouest aux alentours du col de la Chiaupe et sont attribués comme eux au Jurassique. En tous cas ils témoignent, par leur repos très discordant sur les termes anté-triasiques ainsi dénudés, d'une mise à nu du socle cristallin pendant la sédimentation mézozoïque.

Le versant méridional de la montagne de Bellecôte vu du sud depuis le sommet de la Becquetta (contreforts nord du Grand Bec). f.sB = faille du sommet de Bellecôte ; ØA = surface de chevauchement de l'Aliet ; ØV = chevauchement du Vallaisonnay ; f.C = faille des Chardes. "J?" = marbres mésozoïques, probablement jurassiques ; "Pzs", "Pzm", "Pzi" = termes superposés (supérieur, moyen et inférieur) du paléozoïque anté-Permien. L'entaille du Doron met ici en évidence la retombée orientale de la structure appelée "antiforme de Friburge" qui fait réapparaître le Permien sous le Paléozoïque (voir aussi la page "Champagny"). Ce nom est dû à son interprétation historique comme un pli en genou déjeté vers le sud-est qui enroulerait la série renversée du socle charrié du massif de Bellecôte. Comme dans la vallée du Ponturin (voir aussi la page "Peisey") l'aspect de cette structure ne correspond cependant que d'assez loin à un vrai dessin anticlinal. |

Les niveaux successifs du paléozoïque anté-Permien dessinent aussi une ample demi-voûte anticlinale du Cul du Nant, que l'érosion à creusée dans le cirque de ce nom. Elle se dessine également dans le versant oriental de l'échine méridionale du Dôme des Pichères, son cœur correspondant sensiblement au replat de Plan Richard, au pied ouest de la crête de l'Aliet.

En contrebas oriental de la montagne des Pichères, la surface d'érosion quaternaire qui constitue la rive droite (occidentale) du vallon de Plan Richard tranche presque orthogonalement cette voûte anticlinale. En fait cette surface correspond simplement à la dénudation de la surface de chevauchement de l'Aliet, car elle est jalonnée de cargneules en fond de vallon (cliché ci-après).

Les couches de la couverture calcaire qui forment la crête de l'Aliet sont plissées en un synclinal de l'Aliet, pincé et déversé vers l'est. Il est frappant de constater que ce dernier est orienté de façon pratiquement orthogonale à la voussure du socle : ceci souligne combien ces déformations relèvent de deux étapes tectoniques distinctes ...

Le dessin ci-dessous est reproduit ici parce qu'il donne le détail des formations paléozoïques, selon une coupe qui semble, en fait, être peu oblique à l'axe de la voûte anticlinale du Cul du Nant. Mais il fait curieusement état, dans les escarpements orientaux du Dôme des Pichères, d'une structure synclinale d'axe N-S que rien ne permet de déceler, ni sur les diverses vues que l'on en a (notamment le cliché ci-dessus), ni dans le dessin de la carte à 1/50.000°.

|

A l'ouest de l'Aliet, notamment aux abords du Col de Plan Séry, la surface de chevauchement des unités du Vallaisonnay est garnie par d'impressionnantes épaisseurs de cargneules (elles y forment notamment le piton du Grand Tuf de Plan Séry). C'est sous ce coussinet tectonique que s'intercalent des affleurements de marbres probablement jurassiques qui reposent quant à eux en contact stratigraphique sur le socle cristallin (on les observe notamment au pourtour des abrupts qui cernent le cirque du Cul du Nant et sur la crête immédiatement en contrebas est du Sommet de Bellecôte). Comme ils sont localement coiffés par des brèches à éléments triasiques (dolomitiques) ils représentent probablement une couverture jurassique réduite, caractérisant une situation paléogéographique de type "ultra-briançonnais"*.

Carte géologique simplifiée de la montagne de Bellecôte

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() plus au nord ;

plus au nord ;

![]() plus à l'ouest < cartes voisines >

plus à l'ouest < cartes voisines > ![]() plus à l'est

plus à l'est

![]() plus au sud

plus au sud

Autre découpage de la même carte, par coupures moins agrandies et couvrant des secteurs plus larges

|

|

|

|

| Champagny ; Chiaupe |

|

|

|

|

|

|

|

|

Bellecôte |

|