Deux-Soeurs, Pas de l'Oeille |

La barrière orientale du Vercors septentrional dessine un promontoire saillant vers le sud au delà duquel s'ouvre l'extrémité septentrionale de la dépression de la Gresse (voir les pages "Rochers de la Balme" et "Moucherolle"). Cette ligne de falaises est celle d'un crêt* presque typique, qui regarde vers la vallée du Drac (vers l'est) et qui est armé par les couches urgoniennes, pentées en moyenne à 35 - 40° vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'intérieur du massif (en général elles appartiennent à la seule masse urgonienne inférieure, la masse supérieure ayant été enlevée par l'érosion).

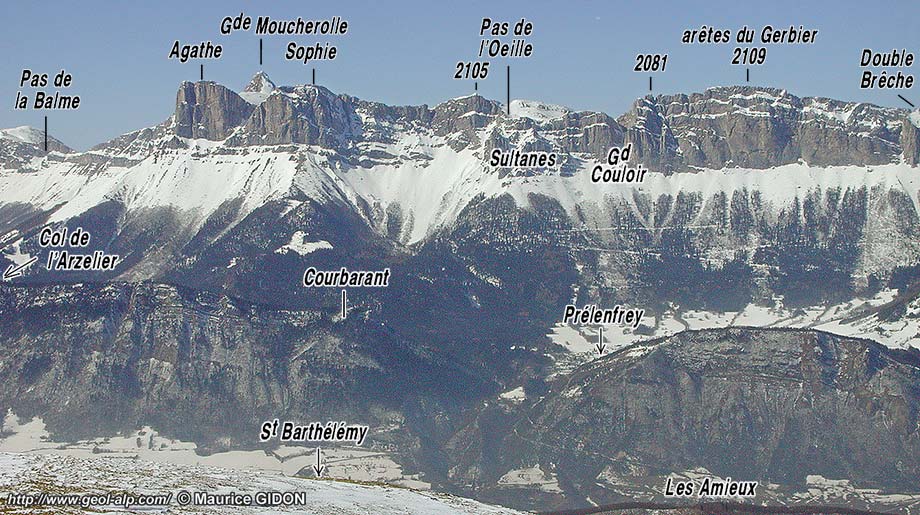

La barrière orientale du Vercors à la latitude de la Grande Moucherolle, vue de l'est depuis le sommet de la Peyrouse (Montagne du Conest). |

L'extrémité septentrionale de ce promontoire, où l'orientation de la falaise urgonienne devient E-W de part et d'autre de la Grande Moucherolle (voir la page "Moucherolle"), est constituée par les Rochers des Deux Sœurs.

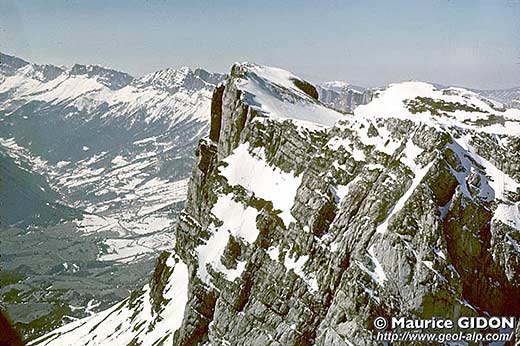

|

Agathe, la Grande Sœur (2183), est au

centre du cliché ; en arrière-droit, se profile la bosse 2113 de l'arête est de la Moucherolle, par dessus Sophie, la Petite (2162). |

À partir de ces derniers le crêt se poursuit vers nord sans interruption jusqu'au Pas de l'Oeille, où il traverse en biais le flanc oriental du synclinal de La Fauge. Il s'y connecte par un raccord en baîonnette aux arêtes du Gerbier mais se prolonge au-delà, du côté ouest de ces arêtes (dont il est alors séparé par le vallon de La Grande Combe), en s'abaissant à l'intérieur du massif (voir la page "La Fauge").

A/ Les rochers des Deux Sœurs eux mêmes sont affectés par un petit jeu de failles seondaires qui se croisent peu au NW de leurs sommets, à l'extrémité méridionale de ce vallon de La Fauge (ce fait doit contribuer d'ailleurs à l'aplanissement de la partie haute de celui-ci).

1) du côté nord les sommets jumeaux des Deux Sœurs sont séparés par la petite faille des Deux Soeurs. Elle détermine le col qui les sépare et a pour particularité que sa lèvre méridionale (supérieure et abaissée) a été érodée au point de mettre à nu la surface de cassure (encore portée par la lèvre inférieure) presque jusqu'au pied de la falaise urgonienne. C'est sur cette surface de faille que s'inscrivent les lacets supérieurs du sentier qui permet de franchir aisément le col des Deux Sœurs pour descendre vers celui de l'Arzelier.

Détail des falaises des Deux-Soeurs vues de l'est, d'avion. La faille des deux Sœurs (f.S) est vue ici presque dans l'enfilade presque E-W de son plan de cassure. Celui-ci est décapé par l'érosion en un plan incliné dont on ne voit bien que deux portions (petites notations "sF") ; "pcO" = niveau des pseudo couches à Orbitolines. Le tracé vert, bien repérable, des bancs de base de l'Urgonien montre que le rejet vertical (extensif) de la faille ne dépasse pas 10 à 20 m ; mais cela ne traduit pas la totalité du déplacement relatif de ses deux lèvres, qui s'avère avoir en outre une composante de coulissement dextre (voir la page "Moucherolle"). Le niveau marneux, très mince ici, qui est juste au dessus de la ligne de tirets rouges est celui des "marnes du Pas de la Balme", qui s'épaissit vers le sud-ouest (voir la page "Pas de la Balme"). |

2) du côté ouest les abrupts sud-occidentaux de la pointe d'Agathe sont affectés par deux cassures également mineures (à rejet vertical décamétrique), dont l'intérêt est surtout que l'on peut scruter la manière dont elles coupent les couches, de haut en bas.

La plus proche du sommet ("faille d'Agathe") détermine un couloir très proche de la verticale, son tracé est sensiblement N-S et la lèvre orientale abaissée de plusieurs dizaines de mètres. Compte tenu de l'inclinaison de sa surface de cassure et du pendage vers le nord des couches induit par le plongement axial du synclinal de la Fauge il est plausible que son rejet vertical traduise en fait un jeu en décrochement dextre. La seconde, extensive et inclinée vers le SE, présente toutes les caractéristiques (y compris son tracé, orienté N75, repérable sur le plateau urgonien) pour être la réapparition de la faille du Col des Deux Sœurs. Elle se perd vers le bas en rejoignant le tracé de la faille d'Agathe. Or on retrouve un tracé similaire affectant la partie basse de la lèvre orientale de cette dernière. Compte tenu des orientations obliques de ces deux cassures il ne semble pas interdit d'envisager que cela résulte d'un décalage dextre de "f.S" par le jeu de "f.A". |

B/ A la latitude du Pas de l'Oeille, un kilomètre au nord du sommet de Sophie, la ligne de falaise subit un décalage plus important, excédant une centaine de mètres. Il se révèle lié à la présence d'une cassure, la faille du Pas de l'Oeille, dont le tracé se prolonge franchement vers le nord en déterminant le vallon de la Grande Combe (ce qui lui fait traverser en oblique très aigu le flanc oriental du synclinal de La Fauge).

Or, dans les abrupts sud-orientaux du Pas, le tracé de la faille vers le bas est bien visible et s'avère orienté presque orthogonalement à la ligne de crête. Ceci est lié à l'orientation transverse qui est celle des abrupts méridionaux des Aiguilles des Sultanes au pied duquel l'érosion le met à nu. Mais cela n'explique pas pourquoi ce tracé ne se poursuit pas vers le haut en traversant la crête aux alentours du point coté 2105.

Le suivi précis du tracé de cette faille répond à cette question en révélant ses particularités un peu inattendues. On doit d'abord notée son orientation N-S révélée par l'endroit où le sentier venant du col de l'A rejoint le fond de ravine .

|

Vue rapprochée de la faille du Pas de l'Oeille Ce splendide miroir de faille, garni d'une brèche de faille très broyée, épaisse de plus d'un mètre (moitié supérieure droite du cliché) est en premier lieu un bel exemple de dalle structurale*. D'autre part on se trouve là à un endroit où le sentier décrit un lacet pointant vers le nord en rencontrant le fond du grand ravin (ce dernier correspond précisément à la limite entre la dalle, sa rive sud et la brèche, sa rive nord). Cet affleurement montre que la surface de cassure est orientée perpendiculairement au ravin , c'est-à-dire N-S : elle n'est pas E-W,

comme le fait croire son tracé cartographique qui suit, à ce niveau le fond de ravin. |

|

Ensuite la vue d'ensemble révèle que la surface de cassure comporte deux tronçons, qui sont décalés à mi-hauteur des falaises, par le jeu de glissements couches sur couches.

Coupe d'ensemble du dispositif visible sur la photo précédente.

L'astérisque indique l'emplacement où a été prise la photo

du miroir de faille (ci-après). Les portions de surfaces

de strates soulignées de rose sont celles sur lesquelles

s'est fait le glissement qui a décalé le tronçon

supérieur de la faille par rapport au tronçon inférieur

.

Noter la présence d'un affleurement de Lumachelle du sommet du Pas de L'Oeille (il n'est pas indiqué sur la carte géologique "Vif")

.

Il est en outre logique de penser que ce dernier a dû être occasionné par le plissement qui a créé le synclinal de la Fauge, ceci postérieurement au jeu extensif de la faille.

Schéma interprétatif

1/ formation de la faille 2/ Plissement ultérieur

Le plissement a induit, au niveau des couches à Orbitolines

et au dessus, un glissement couches qui explique le décalage

en baïonnette de la surface de cassure

Ces caractéristiques conduisent en définitive à y voir une cassure extensive ancienne, antérieure au plissement, comparable aux failles aptiennes de Chartreuse (voir la page "failles de Bellefond") et que l'on peut sans doute attribuer à la même étape précoce de déformation.

C/ Le revers occidental du crêt des Deux Sœurs montre une structure foncièrement simple, savoir une inflexion synclinale largement ouverte des couches qui affecte en son coeur jusqu'à l'Urgonien supérieur.

Ce synclinal de La Fauge prend naissance au sud d'Agathe, sur la transversale entre les Deux-Soeurs et la Grande Moucherolle.

Toutefois, dans cette partie la plus méridionale, le fond de ce synclinal est dénudé jusqu'à l'Urgonien du fait que le pendage de son axe est plus fort que la pente topographique de son val. D'autre part il y ne s'y dessine que de façon confuse en raison de son interférence avec les autres structures et notamment avec la flexure synclinale de la Combe de l'Ours, qui lui est oblique (voir la page "Moucherolle").

Plus bas, en aval d'une zone de prairies appelée le Pré de l'Achard, le cœur du synclinal héberge un amas de blocs éboulés qui résulte d'un glissement de l'Urgonien supérieur de son flanc oriental, dont l'arrachement a mis à nu, en une grande dalle structurale*, la base des couches à Orbitolines de ce flanc du pli.

image sensible au survol et au clic |

a.M = anticlinal des Jaux (charnière orientale de la coupole de la Grande Moucherolle) ; s.F = synclinal

de la Fauge ; f.PO = faille du Pas de l'Oeille (pour plus

de détails à son sujet se reporter à la page

"Deux Soeurs"). |

![]() Voir, au sujet de l'ensemble de ce secteur, la page "Vercors nord-oriental".

Voir, au sujet de l'ensemble de ce secteur, la page "Vercors nord-oriental".

Carte géologique très simplifiée du rebord oriental du Vercors à la latitude de Villard de Lans et de Vif

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°", par M.Gidon (1977), publication n° 074.

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Moucherolle | LOCALITÉS VOISINES | Éperrimont |

|

|

|

|

|

|

Deux Soeurs |

|