La Fauge, Col Vert |

La terminaison orientale du Val de Lans est constituée par des pentes, en partie colonisées par la station de ski du Balcon de Villard (les Glovettes,) qui s'élèvent vers la crête bordière orientale du massif du Vercors. Elles possèdent un relief accidenté de crêtes et vallons secondaires qui s'allongent grossièrement N-S et s'effacent progressivement vers le nord en se fondant dans le Val de Lans : il s'agit principalement de la Crête des Jaux, qui culmine avec les installations les plus hautes de la station, globalement dénommées "La Cote 2000", et du vallon de la Fauge.

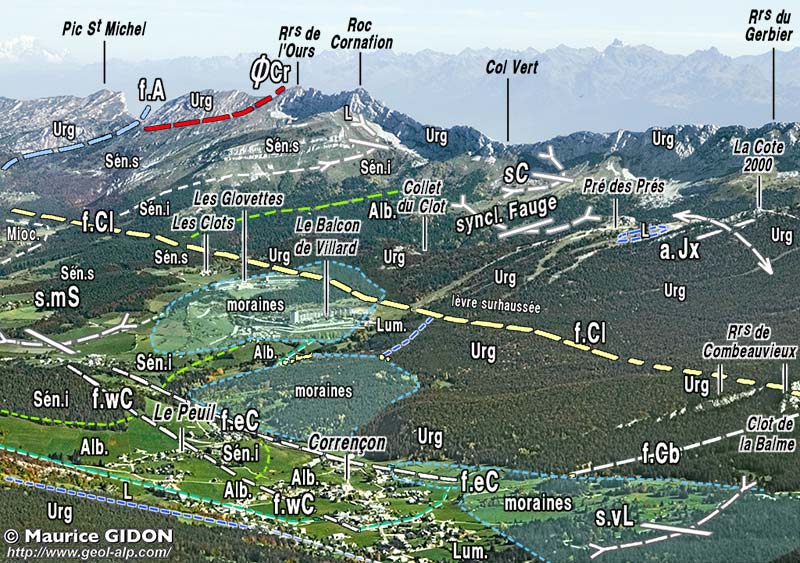

Corrençon et les crêtes du Vercors oriental vus du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb du sommet de la Sambue. f.A = faille de L'Arc ; ØCr = chevauchement des Crocs ; f.Cl = faille des Clots, à lèvre nord-ouest abaissée ; f.Cb = faille du Clot de la Balme ; f.eC = faille orientale de Corrençon ; f.wC = faille occidentale de Corrençon s.C = synclinal déversé du Cornafion ; s.F = synclinal de la Fauge (son val est masqué par la crête de la Côte 2000) ; a.Jx = anticlinal des Jaux ; s.vL = synclinal de Villard de Lans : son axe plonge ici assez nettement vers le nord (vers la gauche). (commentaires plus détaillés du fond de paysage aux pages "col de l'Arc" et "Cornafion") |

La structure de ces pentes se résume à un enchaînement de deux plis, le synclinal de La Fauge et l'anticlinal des Jaux (voir aussi la page "Moucherolle"). Ces plis plongent vers le nord et disparaissent dans cette direction lorqu'ils rencontrent le tracé de la faille des Clots". Celle-ci, orientée NE-SW (N.35), est fondamentalement un décrochement dextre mais elle se manifeste surtout par une brutale surélévation de son compartiment sud-est, constitué par l'ensemble Cornafion - val de la Fauge - Moucherolle, par rapport à la partie plus septentrionale du val de Lans (voir les pages "Lans" et "col de l'Arc"), apparemment sans se prolonger au delà.

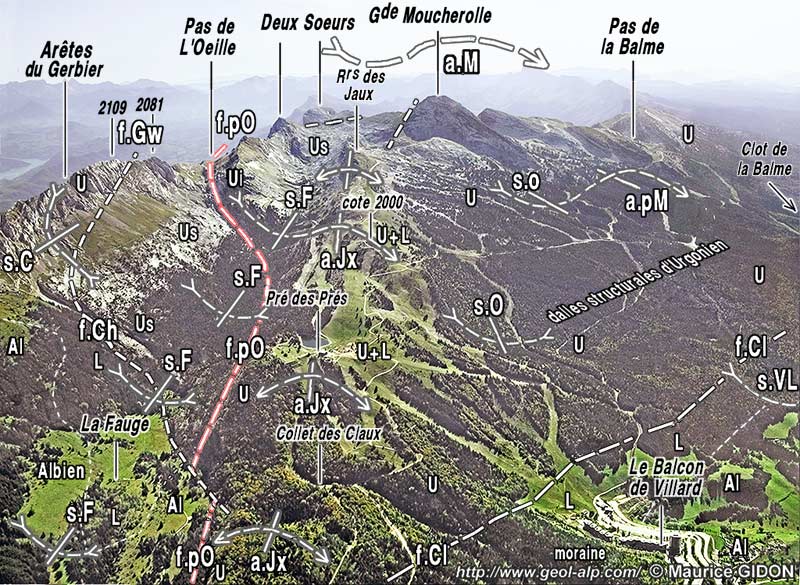

Le domaine skiable la station de ski de Villard-de-Lans (Les Glovettes) vu du nord, d'avion, depuis l'aplomb des Cochettes (pentes à l'est de Villard-de-Lans) s.C = synclinal du Cornafion ; f.Gw = faille ouest du Gerbier ; s.F = synclinal N-S de la Fauge ; a.Jx = anticlinal N-S des Jaux ; a.M = coupole anticlinale de la Grande Moucherolle ; s.cO = synclinal de l'Ours ; a.pM = anticlinal NW-SE de la Petite Moucherolle. f.Ch = faille de la Combe Charbonnière ; f.PO = faille du Pas de l'Oeille (voir la page "Deux-Soeurs") ; f.Cl = faille des Clots. Le synclinal de la Fauge est ici vu presque selon la direction de son axe, qui plonge vers le nord (vers l'observateur). Il est traversé en biais par la faille du Pas de l'Oeille mais cet accident ne le décale pas car il est antérieur (la surface de cassure est tordue en vrille par le synclinal). |

A/ Le vallon de la Fauge :

Très large à son débouché septentrional il se rétrécit progressivement vers le sud et surtout s'y partage en deux branches, le Clot d'Aspres à l'ouest, qui s'ouvre en s'aplanissant entre les Deux Soeurs et la Moucherolle, et la Grande Combe, qui débouche au contraire sur les abrupts du Pas de l'Œil (voir la page "Deux Soeurs").

Du point de vue tectonique il occupe un large synclinal évidé de façon conforme à la disposition des couches (c'est donc un "val" au sens jurassien) et d'axe N10. Mais il est compliqué par une grande cassure, la faille du Pas de l'Oeille, qui le parcourt longitudinalement mais selon un azimut N170 (ce qui lui confère donc un angle aigu avec son axe).

Dans la partie méridionale de son tracé cette faille coupe le flanc oriental du synclinal en déterminant la Grande Combe et la surface de cassure a un pendage vers l'est (voir la page "Deux Soeurs"). Par contre à mi course, au niveau de la Perte de la Fauge, elle est traversée par l'axe du pli ; en même temps, dans la partie septentrionale du val (au nord du Chalet de La Fauge), le pendage de la surface de faille bascule vers l'est de 45° (il devient à peu prés vertical) : ceci atteste clairement de l'ancienneté de la faille par rapport au pli.

B/ Le versant oriental du val change considérablement d'aspect selon que l'on se trouve au sud ou au nord de la transversale du chalet Roybon et du Col vert.

- Du côté sud il est incliné par le flanc est du synclinal qui présente un pendage à peine plus fort que la pente topographique : cela se traduit finalement par le fait que l'Urgonien qui affleure au plus haut dans les rochers du Gerbier s'enfonce dans les pentes plus basses sous la Lumachelle puis elle-même sous les couches argilo-gréseuses de l'Albien et du Cénomanien des abord du cœur synclinal.

- Du côté nord on observe aisément dans le paysage que le contenu du synclinal est beaucoup mieux conservé, jusqu'à y montrer dans la même situation des dalles de Sénonien calcaire. En outre ses couches s'y rebroussent vers le haut en une charnière synclinale accessoire déversée en direction de l'ouest : on peut la désigner comme synclinal du Cornafion et comprendre qu'elle se poursuit vers le sud à ceci près que l'érosion y a plus profondément supprimé sa partie la plus haute.

image sensible au survol et au clic |

Les pentes de rive droite du bas vallon de la Fauge présentent en outre un trait de relief assez particulier qui est le petit vallon suspendu des Plâtres ; il est souligné par une bande de prairies que parcourt la piste pastorale menant au chalet Roybon et bordé à l'ouest par une crête boisée parallèle au talweg du vallon principal de la Fauge. Or cette crête s'avère être constituée par des cailloutis glaciaires : il s'agit donc clairement d'une moraine latérale abandonnée sur sa rive droite par un glacier local qui occupait le val de la Fauge à l'époque wurmienne. Quant au vallon des Plâtres il représente le sillon marginal externe de cette moraine, par lequel s'écoulaient les eaux de fonte et de ruissellement des pentes de ce versant.

Il existe en fait deux moraines parallèles dans ce secteur. La seconde, plus élevée de 50 m, détermine la crête du Mont Chillon et son sillon marginal externe est représenté par la Combe de Lurbeillet : c'est cette dernière qui représente sans doute la moraine du maximum d'extension de Würm. (voir la carte topographique à 1/25.000 et la photo précédant celle ci-dessus). |

C/ À son extrémité septentrionale (aval), entre les Mourets et

La Conversaria, au nord-est et Les Cochettes, au sud-ouest, le val de la Fauge se ferme sur des échines

boisées qui le barrent et le séparent

de la dépression du Val de Lans. Elles sont formées

par les calcaires du Sénonien supérieur, qui pendent

doucement vers le nord pour s'enfoncer sous le Miocène

du coeur du synclinal de Lans.

Cette disposition est due au passage de l'importante faille

des Clots, orientée NNE-SSW, dont le compartiment

nord-occidental est abaissé (voir la page "Villard-de-Lans"). Ceci a pour effet (par exemple à l'extrémité

nord de la prairie des Plâtres) de faire buter, du côté

nord (aval), les grès verts du coeur du synclinal contre

les calcaires du Sénonien supérieur : ces derniers

font un barrage que les ruisseaux de

la Fauge et de la Combe du Beyle, qui drainent le val, doivent franchir en gorges.

La recherche d'un prolongement vers le nord de la faille du Pas de l'Oeille au delà de son interruption par la faille des Clots, amène à constater que la cartographie n'en propose aucun (voir la page "Col de l'Arc"). |

Les remarques ci-dessus conduisent en définitive à attribuer à la faille des Clots un rôle relativement important, puisqu'elle sépare deux domaines dont les structures ne se correspondent pas. Ce trait est encore accentué par le fait quelle se poursuit vers le NE, par la faille de Machiret, jusqu'au pied du col de l'Arc où elle juxtapose deux lèvres constituées de Sénonien mais différemment structurées. Or elle s'y connecte nécessairement, quoique par un raccord en baïonnette, avec le système de cassures NW-SE de ce col (voir la page "Col de l'Arc").

La terminaison nord des pentes orientales du vallon de la Fauge, vue du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb est de Villard-de-Lans. Cette vue montre comment, sur ce versant, s'affrontent en biais, par l'intermédiaire de la faille de Clots et de celle du Col de l'Arc, les deux ensembles structuraux nord et sud du chaînon oriental du Vercors . a.M = anticlinal du Moucherotte ; f.Si = faille de la Sierre ; s.S = synclinal des Suifs ; ØCr = chevauchement des Crocs ; f.A = faille du Col de l'Arc ; f.Fs = faille sud de Font Froide ; f.Cl = faille des Clots (lèvre droite surhaussée) ; f.M = faille de Machiret (?) = prolongement de la précédente ; f.B = faille des Blancs ; f.rO = faille des Rochers de l'Ours (voir la page "Cornafion") ; s.C = charnière du synclinal du Cornafion ; f.P = faille de Pissavache (discordance Sénonien - Urgonien du Cornafion). Noter la dissemblance des structures affectant le Sénonien entre les deux versants du vallon de Machiret : dans celui du sud-est elles ne dessinent pas le synclinal des Suifs et ont un azimut presque NE-SW (et non N-S) ; d'autre part la faille des Blancs ne s'y prolonge pas. |

Ce fait, mis en corrélation avec la manière dont se perd, dans ce secteur, le chevauchement de Saint-Ange pousse à attribuer à ce dispositif un rôle transformant* en ce sens qu'il permet de passer d'une lèvre SE, où le chevauchement coiffe le Sénonien de La Fauge (en le rebroussant), à une lèvre NW où il s’engage sous le Sénonien du synclinal des Suifs (pour percer peut-être ce dernier à la faveur de la faille des Blancs).

D/ Le Col Vert est le seul point, entre le col de l'Arc et le Pas de l'Oeille, où un sentier franchit la crête du chaînon qui domine le vallon de La Fauge. Il profite là d'un amoindrissement apparent de l'épaisseur de l'Urgonien de cette crête, lequel se révèle dû à la conjugaison de deux facteurs, en premier lieu un système de discordances multiples, en éventail vers le bas, qui affecte l'Urgonien du flanc oriental du synclinal du Cornafion (voir la page "Agnelons") et, en second une fracturation chevauchante à vergence ouest par des cassures peu inclinées qui affecte ce dernier, telle celle du Bachasset (voir la page "Cornafion").

Le premier facteur, qui est prédominant au sud du col, ne se manifeste plus guère du côté nord, sauf dans les pentes occidentales du Roc Cornafion où l'on est tenté de penser qu'il explique la convergence vers le haut et vers le nord qui affecte les tracés des deux surfaces repères que sont celle du sommet de l'Urgonien et celle de la base du Sénonien supérieur (voir le premier cliché de la page Cornafion). Néanmoins la carte géologique l'explique par le jeu chevauchant d'une faille de Pissevache (nom du vallon ouvert plus au nord) dont l'existence est effectivement attestée, en pied de falaise, à la latitude du col.

Toutefois deux faits portent à s'interroger sur le jeu de cette faille. D'abord le fort pendage est de cette cassure et le passage, au sud du col à un contact stratigraphique redressé (voire à l'endroit) de la Lumachelle sur des niveaux urgoniens variables ; d'autre part, la présence systématique de Lumachelle garnissant le miroir de faille du côté ouest. Cela suggère qu'elle soit antérieure au plissement, voire même qu'elle ait eu un jeu extensif correspondant à un basculement synsédimentaire d'âge apto-albien cause d'un onlap*, d'ouest en est, du Crétacé supérieur sur l'Urgonien . En effet de tels mouvements sont connus ailleurs et leur intervention est suggérée par d'autres observations portant sur la bordure occidentale du chaînon oriental du Vercors (voir la page "Lans"). |

Aux abords septentrionaux du col le second thème structural se manifeste par le jeu de cassures chevauchantes peu inclinées traversant obliquement la barre urgonienne. Notamment sur le versant ouest du col le tracé du sentier traverse à plusieurs reprises des petites failles, à vergence ouest et à faible pendage Est qui décalent le tracé de la vire des couches à Orbitolines.

Au col même la disposition redressée des couches, avec leur base du côté est, apparaît clairement dans les abrupts du versant occidental en regardant vers le sud. Mais la pente orientale est beaucoup plus modérée à ce col qu'au Roc Cornafion. Ce dernier point semble lié à une disposition structurale qui a été attribuée à un sectionnement de ces couches par le chevauchement des Agnelons (prolongement de celui de l'Éperrimont), dont le pendage est supposé avoir été grossièrement tangentiel à l'actuelle pente topographique (mais cette interprétation est en fait trop simplifiée : voir la page "Gerbier").

![]() Voir, au sujet de l'ensemble de ce secteur, la page "Vercors nord-oriental".

Voir, au sujet de l'ensemble de ce secteur, la page "Vercors nord-oriental".

cartes géologiques au 1/50.000° à consulter : feuille Vif

|

|

|

|

| Corrençon | LOCALITÉS VOISINES | Cornafion |

|

|

|

|

|

|

La Fauge |

|