| Le versant nord du Charmant Som |

Après les escarpements nord du sommet, qui tombent sur la brèche du sommet de la Combe Oursière (voir la page "versant est"), la montagne du Charmant Som se prolonge vers le NW par la crête rocheuse de Chamechine. Son altitude ne diminue guère jusqu'à son promontoire rocheux septentrional, qui tombe abruptement sur la Combe de l'If. Elle s'abaisse alors jusqu'au point coté 1639 qui correspond, du côté SW de la crête, à la terminaison nord des alpages du Pré Bâtard (voir la page "versant ouest") et à l'épaulement sommital de la crête qui tombe sur le col de La Cochette. Cette dernière se poursuit, franchement N-S, par les pitons rocheux des Rochers de Malamille dont le soubassement est finalement tranché par la falaise du "belvédère des Sangles" qu'a entaillé le lit du Guiers (voir la page "Pont Saint-Bruno").

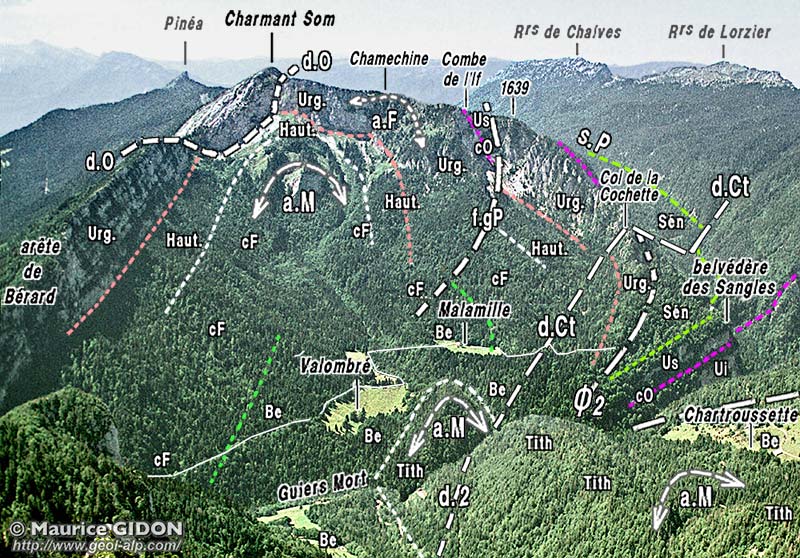

Le versant nord du Charmant Som vu du nord-est depuis le sommet du Grand Som. Ce cliché montre la coupe naturelle que la vallée du Guiers Mort a pratiqué en tranchant l'anticlinal médian de la Chartreuse (a.M). Grâce à cette profonde entaille on voit le pli se dessiner à plusieurs niveaux et l'on constate que, comme normal dans un pli de type concentrique*. De fait il se pince de plus en plus, de sa voûte vers son coeur (voir détails au cliché suivant): La voûte urgonienne du pli est en outre accidentée d'un repli, l'anticlinal du Fournel (a.F) et de plusieurs failles de type et d'âge différents : d.O = décrochement de l'Oursière; f.gP = faille du Grand Poyat ; d.Ct = décrochement de La Cochette. Il traverse le Guiers en tranchant la charnière de l'anticlinal médian et se poursuit en rive droite par le décrochement du Trou de l'Ane = d.2 (voir la page "Trois Tunnels") ; Ø2 = surface de chevauchement de la Chartreuse médiane sur le synclinal de Proveysieux (s.P). |

Les abrupts du versant nord du Charmant Som donnent une coupe naturelle de la montagne qui met bien en évidence que les crêtes qui les enserrent correspondent au dessin, par l'Urgonien, de la voûte de l'anticlinal médian. Mais au-delà de cette vue globale l'examen plus attentif des éléments de cette coupe met en évidence certains détails tectoniques qui viennent compliquer cette structure globalement simple.

1) Pratiquement à l'aplomb du sommet les calcaires du Fontanil du soubassement de la butte du Promontoire (que couronne un chapeau d'Hauterivien) dessinent de façon très visible la charnière anticlinale du pli. Celle-ci est, bien sûr, beaucoup plus ramassée que celle dessinée par l'Urgonien, conformément au fait que l'on est là dans un régime de plissement globalement "concentrique".

Cette forme traduit le fait qu'il s'est produit, à ce niveau du pli, un froissement particulièrement important des couches. Cela montre que d'abord que c'est dès ce niveau que s'est fait sentir le pincement qui se produit dans le coeur des plis lorsque le glissement couches sur couches est insuffisant pour contrebalancer l'effet du raccourcissement du rayon de courbure. D'autre part le dessin en oméga du pli témoigne d'un étranglement qui implique un mouvement convergent des deux flancs en direction de la charnière. Cela n'a pu se produire qu'à la faveur d'une certaine désolidarisation des calcaires du Fontanil, vis-à-vis des niveaux plus profonds (Tithonique), laquelle a évidemment été permise par la présence des niveaux intermédiaires, particulièrement marneux, du Berriasien. |

Les escarpements inférieurs de la butte du promontoire (versant nord du Charmant Som), vus des lacets inférieurs du sentier montant au Collet depuis Valombré. À ce niveau de la succession stratigraphique (niveaux moyens, relativement massifs, des calcaires du Fontanil) la charnière de l'anticlinal médian comporte encore une courte voûte plane mais elle ne dessine plus un "synclinal des haberts (s.H) entre a.M et a.F. Ceci aboutit à un dessin en "anticlinal coffré"* à voûte modérément pentée vers l'ouest. |

On observe en outre beaucoup plus bas, dans les gorges du Guiers Mort la charnière du coeur du pli au niveau du Tithonique : elle y est étroite et presque anguleuse avec des flancs à peine cintrés (voir la page "Trois tunnels").

Au total on voit là un exemple très représentatif de la modification de la forme des couches, du cœur vers la voûte, dans un pli du type concentrique*.

2) La crête de Chamechine se situe à la voûte urgonienne du pli et montre l'ébauche d'un mouvement synclinal (il correspond à celui des haberts, décalé par la faille de l'Oursière), qui est suivi à l'ouest du vallonnement de la partie sud de cette crête de Chamechine, dans l'échine 1147, par la charnière en genou de l'anticlinal du Fournel (voir la page "Charmant Som ouest").

L'Urgonien qui forme la crête, depuis Chamechine jusqu'au bec rocheux qui tombe sur la vallée du Guiers à l'aplomb de la butte du Promontoire, ne correspond qu'à la seule partie de l'anticlinal médian qui se trouvait à l'ouest de la faille du Charmant Som (voir la page "Charmant Som sommet") : il s'avère même que c'est précisément au plan de cassure de cette faille que correspond la falaise du Bec du Promontoire. |

Mais que ce soit sur la façade nord ou vu d'enfilade de l'arête, la vue que l'on en a est fortement perturbé par le jeu du décrochement de l'Oursière : c'est lui qui fait se profiler en avant-plan le fond du synclinal des haberts devant le début du flanc est de l'anticlinal du Charmant Som en arrière-plan . On observe également.

Deux coupes de la crête de Chamechine (chaînon du Charmant Som, au nord du couloir du décrochement de l'Oursière) : coupe de l'extrémité méridionale en haut, de l'extrémité septentrionale en bas. f.CS = faille du Charmant Som. |

3) A l'ouest de l'extrémité septentrionale de la crête de Chamechine le flanc ouest de l'anticlinal du Fournel est tranché par faille du Grand Poyat. C'est une cassure N-S, très inclinée vers l'est, qui coupe en sifflet les couches verticales de ce flanc ouest de l'anticlinal et les redouble même horizontalement, en quelque sorte, du fait de son rejet qui consiste en un soulèvement de sa lèvre occidentale.

Ce n'est pas elle qui détermine le profond couloir qui descend de l'extrémité NW de la crête de Chamechine et s'épanouit vers le bas en formant la Combe de l'If : celui-ci est ouvert dans les couches à Orbitolines verticales et la faille passe plus à l'ouest, en contrebas, au collet proche du point coté 1639 où se termine en pointe la bande d'alpages du Pré Bâtard (voir la page "versant ouest") et son tracé ne rejoint que plus bas le fond de la Combe de l'If. |

En fait l'analyse comparative des affleurements de cet accident sur l'ensemble du versant ouest du Charmant Som porte à y voir une cassure originellement extensive, antérieure au plissement, qui a été basculée et déformée en cisaillement avec le flanc ouest de l'anticlinal médian (voir la page "versant ouest"). Son prolongement septentrional en aval de Malamille est totalement conjectural et son tracé semble indiquer qu'elle doit passer au sein du Berriasien du versant oriental du pli. Enfin rien n'indique qu'elle se manifeste au nord du Guiers Mort (où elle devrait en ce cas passer au sein du Berriasien, largement masqué par le quaternaire, du vallon du couvent.

À ce propos on ne peut pas passer sous silence les remarquables analogies que cette cassure montre avec la faille du Col du Mollard qui affecte également l'anticlinal médian au nord du Guiers Vif. Dans les deux cas il s'agit d'une cassure longitudinale au pli qui a joué avant le plissement du Miocène et dont le jeu extensif a consisté en un affaissement relatif de la lèvre orientale. Elle n'en diffère finalement que par le fait qu'au sud de Malamille elle affecte le flanc ouest du pli et est donc basculée vers l'ouest avec lui ; mais ceci peut très simplement résulter d'une légère obliquité de son tracé, dans le sens horaire, par rapport à celui de l'axe du pli. Cette hypothèse séduisante se heurte cependant au fait que depuis le lit du Guiers Mort jusqu'à la latitude de La Ruchère le tracé de cette cassure n'a pas été mis en évidence (mais dans cet intervalle les zones masquées sont suffisamment étendues pour pouvoir éventuellement expliquer cela ...). |

4) La crête de La Cochette, qui ferme du côté occidental le cirque de La Malamille, est formée depuis l'épaule 1639 jusqu'au delà du col de La Cochette par des bancs d'Urgonien verticaux (voire légèrement basculés) : ils représentent le flanc ouest de l'anticlinal médian et plus précisément le prolongement septentrional de la barre urgonienne qui, plus au sud, borde du côté ouest la dépression du Pré Bâtard (voir la page "versant ouest").

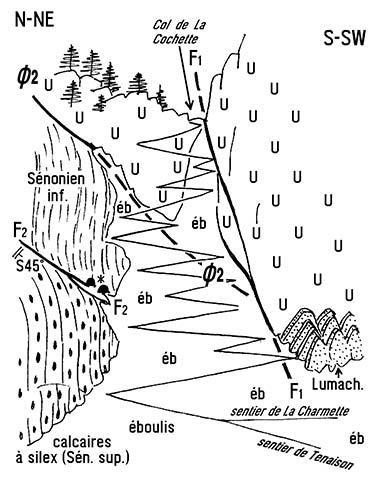

La continuité vers le nord de cette crête est rompue par une brèche assez profonde qui est déterminée par une cassure transverse, orientée N70, le décrochement de la Cochette, à rejet dextre. En rive nord du couloir descendant vers l'ouest depuis l'entaille du col on voit les bancs urgonien reposer par la tranche sur les couches du Sénonien pentées vers l'est : ceci résulte de la rupture du flanc ouest de l'anticlinal par la surface, inclinée dans ce même sens, du chevauchement de la Chartreuse médiane.

|

Le versant occidental du Col de la Cochette L'urgonien à pendage sub-vertical (flanc ouest de l'anticlinal médian) est représenté par un semis de U. F1 = décrochement de La Cochette ; |

Cette disposition est encore plus flagrante au nord du col de La Cochette, où la crête de Malamille est déchiquetée en pitons rocheux d'Urgonien qui reposent en chapeau sur le Sénonien qui couronne du côté NW les abrupts du Belvédère des Sangles (lesquel sont, eux, entaillés dans l'Urgonien de la Chartreuse occidentale).

Le contact du chevauchement de l'Urgonien est visible à l'affleurement, 400 m au nord du Habert de La Malamille, au parking terminus de la route, d'où part le sentier menant au Belvédère des Sangles. ØM = chevauchement de Malamille ; s0 = surfaces de strates ; s1 = feuilletage schisteux parallèle au plan axial du synclinal. |

|

En direction du sud, dans les escarpements boisés en contrebas de l'échine du Pré Bâtard, les conditions d'affleurement ne permettent pas de suivre le tracé éventuel du chevauchement médian. En tous cas l'on n'en trouve plus d'indice, dès les abords septentrionaux du col de la Charmette, à la latitude duquel la coupe du vallon du Fournel montre le contact stratigraphique du Sénonien sur l'Urgonien vertical des basses pentes (voir la page "versant ouest"). |

| carte géologique détaillée du chaînon du Charmant Som | ||

|

|

|

|

|

|

|

| Curière-Agneaux |

|

Charmant Som est |

|

|

|

|

|

Charmant Som nord |

|

Aller à la page ![]() d'accueil du site

d'accueil du site

Dernières retouches apportées à cette page le

3/06/24