| Le Moucherotte, Trois Pucelles, Saint-Nizier. |

Le chaînon du Moucherotte (1901 m.), qui constitue le fond de tableau sud-occidental des grenoblois, est le promontoire septentrional de la longue barrière orientale du Vercors, qui s'abaisse là, vers le nord, jusqu'au niveau de la vallée de l'Isère. Il constitue, à la latitude de Comboire, l'extrémité septentrionale du crêt d'Urgonien qui domine du côté oriental le sillon subalpin, parcouru ici par le cours tout-à-fait inférieur du Drac juste en amont de son confluent avec l'Isère.

A/ L'extrémité nord-est de ce chaînon est formée par les pentes qui plongent vers Seyssins depuis l'arête qui descend du sommet du Moucherotte vers le N-NW.

Un trait important à observer pour comprendre la constitution ce versant est que sa partie haute est affectée par plusieurs paquets glissés* de grandes dimensions, étagés à plusieurs niveaux de la pente : c'est le dessin en croissant de lune du tracé de leurs limites qui est à l'origine du caractère rentrant de sa forme d'ensemble.. Ces tassements se sont sans doute formés lorsque les glaciers quaternaires ont fondu, cessant ainsi de soutenir le versant abrupt de la montagne

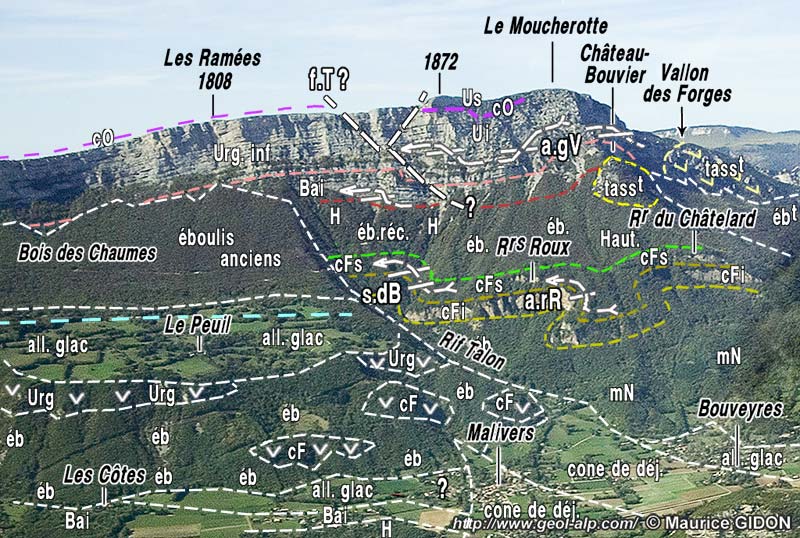

Le versant nord-est du Moucherotte, vu d'avion du nord-est. Sous cet angle on voit dans son ensemble le système constitué par deux paquets tassés des Forges et celui, disloqué du Bois de Poussebou (frangé d'éboulement à sa marge inférieure) (voir à l'image suivante le détail de la partie supérieure de ce système). Contrairement aux interprétations tectoniques (dont celle de la carte au 1/50.000°) le lambeau urgonien de Château Bouvier semble être un autre paquet qui a été séparé des deux supérieurs par le creusement plus récent du ravin qui descend de la Grotte Vallier Les crevasses d'arrachement des paquets tassés sont soulignées de tirets jaune d'or et les limites de la zone éboulée sont indiquées par un tireté bordé d'un alignement de v orientés dans le sens du mouvement. a.gV = repli anticlinal de la Grotte Vallier, d'axe sensiblement N-S déjeté vers l'est, que dessine l'Urgonien dans le versant oriental du sommet ; f.P = faille des Pucelles ; a.P = charnière antiforme de Poussebou ; d.B = Décrochement des Bruziers (anciennement considéré comme le chevauchement du Moucherotte) ; s.B = synclinal nord des Bruziers (observer l'orientation presque E-W de son axe). |

Deux paquets d'Urgonien, chacun délimité à son sommet par une crevasse en croissant de lune, s'étagent en contrebas de la crête qui court du Moucherotte aux Trois-Pucelles. La crevasse la plus élevée est celle du Vallon des Forges. En contrebas des Tours des Forges un fort replat (qu'emprunte le sentier "de la Vie") correspond à l'éboulement d'une troisième tranche d'Urgonien, beaucoup plus disloquée et dont les débris forment la ligne de bosses du Bois de Poussebou. Cet étagement correspond sans doute à la chronologie des évènements par arrachements successifs, l'instabilité progressant du bas vers le haut.

Détails des abrupts nord-orientaux du Moucherotte vus du sud, depuis le replat de la crête, au nord du sommet (est du point coté 1875) |

Ces paquets glissés masquent largement la structure tectonique de leur substratum, qui n'est guère analysable, de ce fait, qu'à leurs bords méridional (Château Bouvier) et septentrional (secteurs des Trois Pucelles). Les limites sud et nord du berceau dans lequel se sont affaissés ces masses rocheuses en glissement sont constituées très différemment : du côté oriental, au sud-est de l'éperon de Château Bouvier, le soubassement de la crête urgonienne affleure en succession normale avec un pendage ouest en moyenne proche de l'horizontale (voir la page " Comboire").

B/ La structure de la partie septentrionale de la montagne semble s'expliquer par la coupe naturelle offerte par la falaise, arquée en faucille, qui domine le vallon des Forges (voir plus haut). La vue ci-dessous (prise selon un azimut N.20, plus conforme à la direction axiale des plis que traverse la vallée de l'Isère) illustre l'interprétation qui a prévalu jusque dans les années 1950. Bien que très suggestive, elle s'avère fallacieuse, entre autres raisons parce qu'elle superpose des plans de coupe étagés du nord au sud.

Effectivement il est exact que la dalle urgonienne y est ployée de telle façon qu'elle devient verticale dans les spectaculaires rochers des Trois Pucelles. Mais l'origine et les modalités de cette torsion étaient attribuées à la rupture du flanc inverse d'un pli-faille et il s'avère que ceci ne résiste pas à un examen plus approfondi.

. |

Les Trois Pucelles (de gauche à droite : Le Couteau, Grande Pucelle, Dent Gérard et Pucelle de Saint Nizier), vues du nord depuis les environs des Michalons. Ces lames rocheuses, vues ici presque d'enfilade, sont formées d'un calcaire pur homogène, dont les litages sont peu marqués et espacés. |

La vue ci-dessous, prise à plus haute altitude et à plus grande distance révèle les diverses complexités qui échappent aux vues habituelles depuis les points de vue de plus basse altitude, du fait de leur perspective en contre plongée.

Une analyse attentive montre d'abord que dans les plus hautes pentes de la montagne, sur près d'un kilomètre, les couches de l'Urgonien supérieur (d'ailleurs assez érodées) et les couches à Orbitolines s'abaissent conformément à la topographie avec un pendage régulier, de l'ordre de 30°. En fait ce n'est pas progressivement que ce pendage s'infléchit vers le bas : au contraire c'est à peu de distance au nord-ouest du collet de La Cheminée (alt. 1550 sur la crête) qu'il s'accroît assez brutalement, par une flexure qui lui fait rapidement atteindre la verticalité parfaite qui caractérise les Trois Pucelles.

Ce changement de pendage est en outre accentué par le fait qu'à cet endroit (c'est-à-dire à peu près là ou l'actuelle piste d'accès franchit la crête par un lacet) passe en outre une faille des Pucelles, orientée NE-SW et très fortement inclinée vers le SE, qui tranche en biais l'extrémité sud de ces dalles verticales.

Cette faille détermine du côté septentrional le pied sud-oriental des abrupts qui tombent depuis leur arête sur les pentes boisées moins déclives du Bois de Poussebou. Du côté méridional elle se partage en deux branches (supérieure et inférieure) entre lesquelles s'intercale le panneau des Petites Pucelles. Le tracé de la branche supérieure est clairement attesté dans le versant occidental de la montagne par le contact direct de l’Urgonien sur le Sénonien inférieur qui s'observe à l'altitude de 1470 m en contrebas ouest de la crête, au pied du passage proprement dit de La Cheminée. |

Enfins il est à remarquer que si l'Urgonien des Trois Pucelles est vertical, les couches plus occidentales de ce flanc de pli (celles du Sénonien qui forment le Roc de Bataillon et plus au sud le Roc de l'Âne) sont loin de poursuivre un enroulement qui les renverserait : elles y pendent au contraire de façon relativement modérée vers l'ouest.

En réalité la carapace urgonienne

décrit donc une charnière monoclinale en genou entre deux flancs presque plans. En outre on constate l'inexistence d'un enroulement progressif des couches de l'ensemble du versant. C'est pourtant cette forme supposée qui a porté à interpréter ce pli, à tort, comme le crochon anticlinal d'un chevauchement. |

Cette analyse de la coupe donnée par l'entaille qui descend du sommet vers le NW (en direction de Saint-Nizier) doit se compléter par un examen de ce que l'on observe sur les transversales passant plus au nord et plus au sud :

1 - Du côté septentrional l'arête rocheuse des Trois Pucelles s'interrompt brutalement au niveau du replat ébouleux du Trou de Poussebou. En outre à cet endroit les couches urgoniennes, orientées N.20, sont tranchées à leur base par une faille inclinée vers le sud qui les fait reposer sur des bancs de calcaires du Sénonien supérieur qui pendent vers le SE. Comme l'indique la carte géologique le tracé de cette cassure s'aligne dans le prolongement occidental de la faille des Bruziers qui, plus à l'est, tranche en biais la base urgonienne de la succession verticale de l'échine des Bruziers (voir la page "Seyssins").

Cette correspondance est confirmée par le fait que les bancs sénoniens calcaires de la lèvre inférieure réapparaissent (à un changement de pendage près) à peine 300 m plus à l'est, au sud du hameau des Pinières, point où il est clair qu'ils représentent le terme supérieur de la succession verticale des Bruziers (ils s'y révèlent en outre porteurs de stries horizontales de sens dextre). |

Il n'est pas douteux que le tracé de cette importante cassure traverse à mi-hauteur les escarpements septentrionaux des Pucelles, car on l'observe de nouveau) à la traversée de l'arête nord du Roc de Bataillon (peu en amont du tremplin olympique) où elle porte des stries à faible pendage est.

|

2 - Au sud des Petites Pucelles (là où l'actuel chemin du Moucherotte décrit un lacet en s'engageant dans l'extrémité nord du vallon des Forges) les pentes inférieures de la montagne sont constituées par les affleurements sénoniens du Roc de Bataillon, lesquels se poursuivent vers le sud par ceux du Rocher de l'Âne. Or ceux-ci sont clairement surhaussés par rapport aux molasses du Miocène des pentes douces au sud du village de Saint-Nizier (voir plus loin). On interprète de longue date cette situation en l'attribuant au jeu d'un "chevauchement du Moucherotte" dont la carte géologique indique que son tracé court vers le sud en suivant la bordure orientale du grand synclinal de Villard de Lans.

|

Ceci conduit ce tracé à se raccorder vers l'ouest à celui de la surface de chevauchement du Moucherotte reconnue sur ce versant ouest de la montagne. Cette constatation, particulièrement frappante selon la perspective vue du nord (cliché ci-dessous), porte à envisager que cette faille des Bruziers soit la simple continuation de ce chevauchement.

Mais cette manière de voir soulève diverses difficultés. La première est que l'on ne voit nulle part les terrains de la lèvre septentrionale de la faille des Bruziers s'enfoncer réellement (à faible pendage comme le voudrait un chevauchement proche de l'horizontale) sous ceux de sa lèvre méridionale à laquelle appartient le Moucherotte. D'autre part les couches de ces derniers ne se retrouvent pas, au simple prix d'un décalage horizontal, dans leurs correspondants dans la lèvre septentrionale, donc avec leur disposition verticale et leur azimut N20. Au contraire ils y subisssent un pivotement azimutal qui leur fait prendre une direction proche de N70 (ce qui représente une rotation en sens horaire de l'ordre de 50° par rapport à ceux de la lèvre sud). C'est le cas de ceux du Sénonien qui forment, au sud des Pinières, le flanc ouest du bref synclinal des Bruziers déjeté vers le nord. Comme l'orientation (N80) de axe de ce pli est proche de celle du tracé de la cassure on est conduit à penser qu'il en représente le crochon*.

En définitive cette faille des Bruziers s'avère dotée d'un pendage vers le sud très fort et d'un rejet principalement coulissant, ce qui justifie de l'appeler décrochement des Bruziers.

L'existence du crochon que constitue le synclinal des Bruziers, indique cependant que, outre son coulissement, la faille des Bruziers a dû fonctionner en compression transversale, oblique à la direction de ses lèvres (en "décro-chevauchement"), ce qui lui a fait refouler les terrains de sa lèvre nord en les rebroussant comme le fait la lame en biais d'un soc de charrue. |

|

Le schéma ci-dessus représente l'accident coulissant des Bruziers comme une faille verticale (qui a été représentée en grisé pour souligner son obliquité par rapport aux axes des plis). Mais en fait son pendage doit être incliné vers le sud (arrière gauche). En outre on ne peut pas exclure que son rapport avec le chevauchement du Moucherotte, plutôt que consister en une franche intersection de ce dernier, se fasse par une incurvation laquelle s'accompagnerait, en ce cas, d'une transformation du mouvement coulissant en un déplacement par chevauchement). |

C/ Le versant occidental de la montagne du Moucherotte,

Le décrochement des Bruziers est encore observable avec ses caractéristiques là où il traverse la crête nord du Roc de Bataillon (les calcaires sénoniens de sa lèvre sud y sont en effet coupés par une surface portant des stries inclinées à 25°E). Ce n'est près de 2 km au sud de Saint-Nizier, à la latitude des Volants, que cet accident fait place à la véritable disposition désignée comme le chevauchement du Moucherotte. En effet, à l'altitude de 1260 une belle piste forestière s'engage dans la traversée à flanc des escarpements boisés du Rocher de l'Àne. Elle met d'abord à jour les moins élevés des affleurements des gros bancs sénoniens, pentés à 45°, qui forment la partie sommitale de cette butte (ils y sont d'ailleurs creusés par une poche de sables rouges éocènes, ce qui incite à penser que ce sont ceux du toit de la dalle sénonienne ...).

Plus au sud on y voit affleurer de la molasse, le plus souvent conglomératique, jusqu'au début du vallonnement qui descend vers le hameau de Pierregraine. Ce contact de superposition tectonique, toutefois totalement masqué sous les éboulis, parait devoir se poursuivre à la même altitude approximative. C'est ce suppose la carte géologique, qui indique en outre que le Miocène affleurerait au delà de ce hameau sur près de 1 km dans les pentes du talus inférieur de la montagne entre la route forestière (point 1268) et la D.106. Malgré cette incertitude sur son tracé et son pendage on peut présumer avec une certaine vraisemblance que sa surface doit plutôt être proche de l'horizontale.

Si le dessin de la carte est exact cela amène à observer que le tracé de la surface de chevauchement et celui du décrochement des Bruziers doivent se connecter en faisant un angle cartographique de l'ordre de 45° : en d'autres termes cela conduit imaginer, entre eux deux, des rapports "en bord de tiroir" (voir la page "décrochements") et rend donc plausible d'interpréter ce décrochement comme la rampe latérale* du chevauchement du Moucherotte. |

Plus au sud le fait que l'on ne voit pas d'affleurements des conglomérats miocènes au dessus de ceux observables le long de la route D.106 laisse planer une encore plus grande incertitude quant au niveau auquel doit passer la surface de chevauchement du Moucherotte. Cela est dû à ce que le bas versant du Moucherotte y est longuement garni par les éboulis du Bois des Mures notamment dans le fort rentrant du versant qui s'ouvre en prolongement amont du talweg du Bruyant.

Ces couches y dessinent en fait très visiblement la charnière occidentale de l'anticlinal du Moucherotte, de forme presque anguleuse, dont le flanc occidental a un fort pendage ouest mais ne montre aucune tendance à se rebrousser en crochon. On voit assez bien que cette charnière n'affecte pas là l'Urgonien supérieur, qui apparaît donc désolidarisé par un accident tectonique (voir à ce sujet la page "Lans"). |

Il parait néanmoins vraisemblable que, conformément à ce qu'indique la carte géologique, le tracé du chevauchement se poursuit presque horizontalement, c'est-à-dire selon une courbe de niveau voisine de 1250 - 1300 m. Cela semble indiqué par le fait que, au sud de ce rentrant, le tracé du chevauchement du Moucherotte réapparait, à une altitude effectivement proche de 1300 m, en contrebas du saillant portant la Croix des Ramées, dans le versant nord de l'échine de la Roche Rousse.

Cela le conduit à passer guère plus bas que les abrupts visibles au fond oriental du rentrant du Bois des Mures, lesquels représentent les couches les plus anciennes mises à jour par l'érosion, c'est-à-dire le cœur visible du pli anticlinal sous lequel le chevauchement doit s'engager. On doit remarquer que cela suppose qu'il perde cette horizontalité et s'infléchisse à partir de là assez fortement vers l'est pour ne pas réapparaître sur le versant oriental de la montagne (voir notamment la coupe ci-après).

|

La partie haute de la butte de Roche Rousse est formée par des couches du Sénonien qui sont en position logique pour représenter, comme celles du Rocher de l'Âne plus au nord, les couches les plus récentes du flanc ouest de l'anticlinal du Moucherotte : il est pourtant à remarquer que dans les deux cas ces couches ne renversent pas pour dessiner un crochon de chevauchement en pli-faille. Au contraire dans les deux cas elles voient leur pendage ouest s'atténuer, de façon synclinale, du haut vers le bas.

En outre on observe là, au delà du changement d'orientation du versant (qui redevient moins transverse), que le tracé de la surface de chevauchement s'abaisse à flanc de versant vers l'ouest (voir la page "Lans"). On doit constater que ceci est en opposition avec les déductions tirées, plus au nord, quant à la probable horizontalité de sa surface et, au nord-est, sur l'inflexion au contraire vers l'est de cette surface (cette observation avait anciennement conduit à envisager que le chevauchement soit antérieur au plissement et tordu par lui).

D/ Le versant oriental de la crête du Moucherotte, au sud-est de son sommet, tombe directement, en pente soutenue, jusqu'à la plaine alluviale du Drac. Il y est formé sans hiatus et sans ambiguité par la succession stratigraphique des couches qui recouvrent les affleurements tithoniques du Rocher de Comboire, même si cette dernière est masquée, au sud du Rif Talon, par le garnissage quaternaire des pentes du Peuil de Claix (voir à ce sujet la page "Comboire").

Les pentes orientales du Moucherotte, au sud du sommet, vues de l'est, d'avion. Les principaux affleurements du soubassement du Peuil (qui sont attribués à des "paquets tassés") sont surchargés de "v" blancs. Le panneau urgonien du Château Bouvier est un paquet tassé beaucoup plus ancien, prolongement méridional de celui des Forges. |

Cette constatation a une conséquence majeure relative à la surface de chevauchement du Moucherotte dont l'existence est reconnue sur le versant ouest de la crête et où son pendage y semble proche de l'horizontale. Or le versant oriental n'en montre pas trace : cela impose de conclure qu'elle y plonge vers l'est plus fortement que la pente du versant, en coupant très obliquement la succession des couches (voir la coupe ci-dessus), ce qui ne peut que la conduire à passer sous le Jurassique du Rocher de Comboire (voir à ce sujet la page "Comboire").

Les couches de ce versant sont seulement affectées par des replis dont le dessin, d'ailleurs assez ouvert et coffré, est surtout observable au niveau de la barre des calcaires du Fontanil (mais qui affecte aussi plus haut les couches de l'Urgonien).On peut y distinguer deux couples distincts, chacun formé de deux flexures dont l'association dessine un pli en genou* déjeté vers l'est (c'est-à-dire en sens opposé par rapport à la flexure anticlinale occidentale du Moucherotte) ainsi qu'au sens du présumé déplacement chevauchant.

Le plus élevé, visible dans les abrupts urgoniens du sommet, comporte un synclinal du Sommet et un anticlinal de la Grotte Vallier l'un et l'autre d'axes N.170.

Plus en contrebas un synclinal de la Draye Blanche est associé à un anticlinal des Rochers Roux, qui est bien dessiné par les calcaires du Fontanil. Il est significatif que l'on suit ce dernier vers le nord, dans les basses pentes du versant en aval des tassements des Forges (en direction des Bruziers), selon l'azimut N.20 qui apparaît ainsi comme celui de son axe : il y bute contre le décrochement des Bruziers.

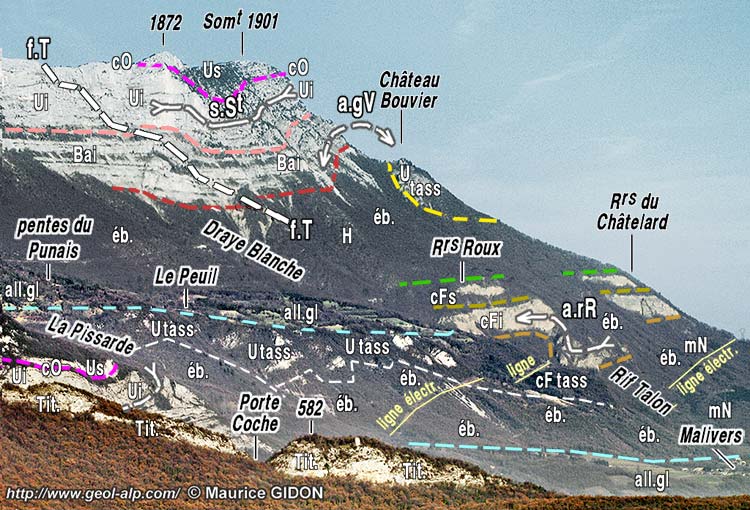

Le profil oriental du Moucherotte, vu du sud depuis les environs orientaux de Vif, à peu près dans la direction axiale (N.170) des replis du sommet (observer leur forme "coffrée"). Quatre plans se superposent dans ce cliché : de l'avant vers l'arrière : 1 - l'extrémité septentrionale de la crête de la montagne d'Uriol ; 2 - du côté gauche seul, la crête des Rochers de Chabloz (devant la gorge de La Pissarde) : la charnière est celle du crochon créé par le chevauchement de Saint-Ange; 3 - en arrière de cette gorge : les pentes du Peuil (paquet tassé) ; 4 - en arrière de la Draye Blanche et du Rif Talon (ravin masqué, qui débouche à Malivers) : les pentes orientales du Moucherotte. a.St = synclinal du sommet ; a.gV = anticlinal de la grotte Vallier ; a.rR = anticlinal des Rochers Roux ; "U tass" et "cF tass" = affleurements abaissés par tassement gravitaire (d'environ 1000 m. pour ceux du Peuil, dont la base est noyée sous une jupe d'éboulis). f.R = faille transversale des Ramées (voir la page "Lans"). |

Une première remarque est que ces accidents expliquent l'épaisseur apparente des niveaux comme les marnes de Narbonne où le manque de repères stratigraphiques ne permet pas de les distinguer. En deuxième lieu ils contribuent (quoique très modestement) à réduire la flèche du chevauchement du Moucherotte et peuvent donc participer à expliquer son amortissement progressif du nord vers le sud.

Enfin l'orientation axiale N.20 du pli des Rochers Roux le conduit à y être intersecté par le tracé N.80 du décrochement des Bruziers : cela confirme donc que cet accident est étranger à la formation de ces plis et a joué plus tard que cette dernière.

En second lieu leur sens de déversement, d'ailleurs inhabituel dans les massifs subalpins septentrionaux, est opposé à celui du chevauchement du Moucherotte et à celui de la charnière occidentale de son anticlinal. Deux hypothèses différentes sont susceptibles d'expliquer cette "anomalie" :

- on

peut y voir un cas de ces déformations mineures "rétrodéversées" dues au cisaillement qu'a pu induire dans son flanc oriental la formation du grand synclinal méso-subalpin (concomittante du soulèvement du socle de Belledonne : voir la page "tectonique subalpine").

- on peut aussi (et plus favorablement) y voir un témoignage du dessin initialement coffré de l'anticlinal du Moucherotte au niveau de l'Urgonien (forme l'on ne perçoit ailleurs, du fait que le soulèvement de Belledonne et de sa couverture a conduit à l'érosion de tout l'Urgonien plus oriental).

Cette structure rétro-déversée présente d'autre part une très grande analogie avec celle qui se développe en Chartreuse dans les pentes sud de la Pinéa, au NE de Quaix (voir aussi la page "col de Porte"). On peut douter qu'il s'agisse d'un hasard car elles se situent dans une position structurale comparable par rapport au système des plis chartreux, c'est-à-dire au flanc oriental de l'anticlinal frontal du chevauchement de la Chartreuse orientale et d'autre part au voisinage du tracé présumé du synclinal méso-subalpin. |

Il faut ajouter que le cœur anté-Urgonien de l'anticlinal de la Grotte Vallier est coiffé par la dalle urgonienne de Château Bouvier, légèrement cintrée de façon synforme, qui repose en discordance oblique sur ce pli. Cette disposition ne semble pas relever d'une explication tectonique mais être due à ce qu'il s'agit d'un paquet tassé ancien (qui représente sans doute le prolongement méridional de ceux des Forges).

Par ailleurs cette galette urgonienne est séparée, en versant nord, des abrupts orientaux du sommet du Moucherotte par l'étroit couloir qui descend de la grotte Vallier.

Il est vraisemblable que ce ravin correspond à une encoche torrentielle latérale du glacier quaternaire rissien, car son altitude est plus élevée que celle du maximum de Würm.

E/ Bilan final : une conception modifiée de cette structure classique

En premier lieu la structure appelée, dans son ensemble, l'"anticlinal du Moucherotte" n'est certainement pas un pli-faille créé et ayant évolué par le jeu d'un chevauchement. En effet la charnière bien visible à l'ouest du sommet ne peut pas être considérée comme un crochon* d'entraînement causé par le chevauchement qui affecte son pied car le pendage des couches, au maximum vertical, ne manifeste ni l'enroulement progressif ni l'étirement d'un flanc renversé qui définissent un pli-faille. Au contraire les couches tranchées par le chevauchement de son flanc ouest sont au mieux verticales et coupées orthogonalement à leurs strates ou à angle obtus (voir les coupes). D'autre part cette charnière ne correspond pas à un pli ayant deux flancs à pendages opposés, mais à une flexure antiforme bordant du côté ouest une voûte plate inclinée dans le même sens. De plus cette dernière se termine du côté opposé par un système de flexures déjetées en sens inverse (vers l'est) : il est donc plus exact de considérer cet assemblage comme un anticlinal coffré*. Ce style "jurassien" le rattache de façon harmonieuse aux autres plis de même style qui le jouxtent du côté occidental, savoir successivement le synclinal coffré de Villard-de-Lans puis l'anticlinal coffré de Sornin (voir la page "Sassenage"). C'est d'ailleurs ce style qui concerne en fait tout le Vercors et, semble-t-il aussi la Chartreuse (bien que de façon moins visible dans cette dernière du fait d'une plus profonde dissecion par l'érosion). Enfin c'est évidemment au basculement vers l'ouest lié à la surrection de Belledonne (et à la formation du synclinal méso-subalpin) qu'est dû le pendage vers l'ouest de la voûte plate, sans doute originellement horizontale, de ce pli coffré. Il est donc infondé d'y voir l'effet d'un déversement par un cisaillement tangentiel à la surface terrestre que semble en donner la perspective grenobloise. En outre il est tout-à-fait cohérent avec les autres conclusions exposées sur ces massifs subalpins de considérer que le chevauchement qui affecte ce pli est sans rapport avec sa formation et que son intervention est nettement plus récente. |

Carte géologique très simplifiée de la partie orientale du Vercors à la latitude de Grenoble.

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Méaudre |

|

|

|

|

|

|

|

|

Moucherotte |

|