Lans-en-Vercors, Pic Saint-Michel |

Cette page est subdivisée en quatre parties : a) au nord-est (Les Ramées), b) à l'est (revers sud de la Croix des Ramées), c) au sud-est (La Sierre), d) au sud de La Sierre (versant occidental du Pic Saint-Michel), e) au sud-ouest de Lans (chaînon de la Grande Côte). |

La localité de Lans est installée à mi-latitude du val, très jurassien par son relief*, auquel elle donne son nom. Ce val, à fond plat large d'environ deux kilomètres, est orienté N-S et occupe la partie nord-orientale du Vercors (apercu d'ensemble à la page "Vercors NE"). Il est bordé du côté occidental par le chaînon de Sornin et du côté oriental par celui du Moucherotte, qui le sépare du sillon subalpin (voir la page "Comboire").

Le relief de ce val se calque sur celui du synclinal de Villard de Lans, qui est un pli que l'on peut qualifier de coffré* car il possède un fond plat, doucement penté vers l'est. Il est bordé par deux flexures synclinales déjetées en sens opposé, à l'ouest la flexure des Engenières, N.20, et à l'est celle du synclinal des Vouillants, N.40 (voir la page "Seyssins"). Aux abords de Lans ce dernier pli, qui est passagèrement masqué à la latitude de Saint-Nizier, trouve son homologue méridional dans le synclinal des Suifs qu'y dessinent les calcaires sénoniens.

image sensible au survol et au clic La partie du val qui sépare les localités de Lans et de Villard-de-Lans a été l'objet d'un surcreusement par les anciens glaciers locaux, qui ont enlevé le Miocène du cœur de son synclinal et abandonné des dépôts morainiques sur ses flancs. Puis elle a été barrée du côté nord par le cône de déjections du Furon : ceci l'a temporairement transformée en lac, qui a vite été comblé par les alluvions fluviatiles et drainé du côté le sud par la Bourne, qui y prend sa source. Le cours du Furon s'est ré-entaillé dans ses anciennes alluvions, pour s'évacuer vers le nord par les gorges d'Engins. |

C'est cependant une entité un peu plus complexe car les deux flexures à vergence opposée qui le délimitent ont leurs axes qui se rejoignent aux abords sud de Villard-de-Lans. Leur divergence en direction du nord s'accompagne, à l'approche de la vallée de l'Isère, par l'apparition intercalaire de l'anticlinal de Sassenage. Ce pli sépare alors un synclinal des Vouillants, oriental, qui se prolonge en Chartreuse par le synclinal de Proveysieux, et un synclinal de Sassenage, occidental, qui s'efface au contraire dans le vallon de Mont-Saint-Martin (voir la page "rapports avec la Chartreuse"). |

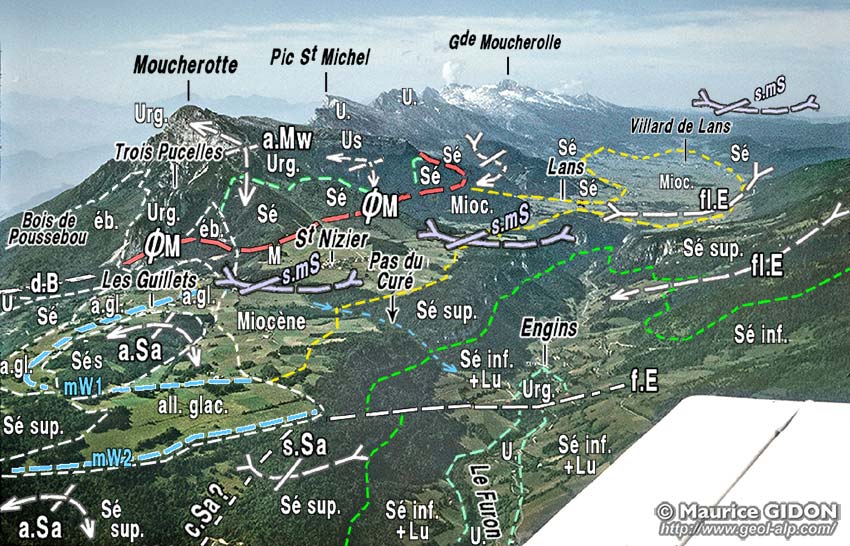

L'ensemble du val de Lans vu d'avion, du nord, depuis l'aplomb des Engenières près de Sassenage. - En premier plan : a.Sa = anticlinal de Sassenage (il plonge vers le sud, c'est-à-dire vers l'arrière) ; c.Sa = faille ("chevauchement") de Sassenage ; f.E = faille d'Engins (transverse aux accidents précédents) ; s.Sa = synclinal N-S de Sassenage ; flE = flexure des Engenières (affectant le flanc ouest du précédent). - En arrière plan : ; d.B = décrochement des Bruziers ; ØM = chevauchement du Moucherotte (se raccorde au précédent) ; s.Su = synclinal des Suifs ; s.mS, le grand synclinal méso-subalpin, N45 ; a.Mw = charnière anticlinale occidentale du Moucherotte. - Alluvions glaciaires wurmiennes (en bleu clair) : mW1 = moraine des Guillets (1° stade de retrait) ; mW2 = moraine des Charvets (2° stade de retrait). Le tracé de ces moraines, au flanc de la vallée du Furon, indique qu'une langue glaciaire s'engageait dans cette vallée ; tirets bleus fléchés = écoulements d'eaux de fonte. Le "synclinal de Villard de Lans" est constitué par l'assemblage (convergent vers le sud) de la flexure des Engenières, (son flanc ouest) et du synclinal méso-subalpin (son flanc oriental). Le plancher du val de Lans est disséqué, en avant de Lans, par la vallée du Furon (Engins). Celle-ci perce la carapace du Sénonien supérieur et ouvre, jusque très en aval d'Engins, une combe monoclinale dans le Sénonien. Il est partagé en avant-plan par l'anticlinal de Sassenage dont la voûte s'élève vers le nord (à l'est duquel se trouve, hors champ, le synclinal de Proveysieux). |

A / Du côté oriental, à la latitude de Lans, la limite des affleurement miocènes décrit un golfe qui se ferne du côté sud-oriental, entre La Chénevarie et le Peuil par les reliefs boisés sénoniens du Bois Sigu et de la Grande Côte. Le chef lieu de Lans est installé dans ce golfe sur les cailloutis du cône de déjections que le torrent du Furon (qui prend naissance dans les pentes occidentales du Pic Saint-Michel) a étalé au débouché de son cours amont dans le val. La signification structurale de ce dessin cartographique reste conjecturale (la carte géologique y voit les passage d'une cassure prolongeant vers le sud le chevauchement du Moucherotte, mais l'examen des lieux peine à justifier cette interprétation).

Les reliefs du bord oriental du Val correspondent à une extension vers l'ouest des pentes de la montagne du Moucherotte : elle se produit à la faveur d'un rebord abrupt orienté SW-NE qui domine le profond rentrant du Bois des Mures, en amont de la source du Bruyant. Leur partie sommitale, à faible déclivité vers l'ouest, forme le plateau des Ramées qui est limité d'autre part vers l'ouest par l'abrupt de la Croix des Ramées et du côté oriental par puissante falaise du rebord subalpin qui domine le Peuil de Claix (voir la page "Comboire").

1) Le plateau des Ramées est limité du côté septentrional par le rebord abrupt orienté SW-NE qui domine le profond rentrant du Bois des Mures, en amont de la source du Bruyant. Il donne une coupe naturelle NE-SW, donc oblique au chaînon, mais son analyse est contrariée par l'abondance de la garniture ébouleuse qui masque très largement la disposition des couches en contrebas de son rebord supérieur. Elle permet cependant de voir que que la structure à cette latitude différe de celle du Moucherotte en ceci que la dalle de l'Urgonien supérieur (qui y supporte des lambeaux de Lumachelle paqués sur le plateau des Ramées) y dessine un synclinal très ouvert dont l'axe passe au Pas de l'Échelle : c'est ce pli (inexistant plus au nord dans les pentes occidentales du Moucherotte) qui est à l'origine de faible déclivité de la dalle structurale des Ramées.

Il est patent que le flanc ouest (presque horizontal) de ce pli se poursuit, sur 600 m vers l'ouest, jusqu'au promontoire rocheux, coté 1612, où se coude l'extrémité septentrionale de l'abrupt de la Croix des Ramées. Par contre on voit plus bas dans le versant que les plus hautes couches de l'Urgonien inférieur dessinent la charnière en genou de la flexure occidentale de l'anticlinal du Moucherotte, ceci moins de 300 m à l'ouest du Pas de l'Échelle. Ce décalage semble a priori explicable par un glissement relatif vers l'ouest du niveau supérieur, à la faveur du niveau des couches à Orbitolines. Mais l'examen des abrupts de la Croix des Ramées (voir plus loin en partie B/1) montre que l'on y trouve aussi les couches les plus hautes de l'Urgonien inférieur qui y constituent le cœur d'un pli similaire .

On peut tenter d'expliquer ce décalage dextre par une hypothétique "faille de Roche Rousse" dont le tracé NE-SW passerait juste au NE de la butte de ce nom et se poursuivrait (de façon peu convaincante) entre Urgonien supérieur et Urgonien inférieur dans les abrupts du Pas de l'Échelle.

On peut remarquer que la falaise supérieure dessine à son extrémité septentrionale, cotée 1612, une curieuse sinuosité, bien visible depuis le nord, qui est constituée par court rebroussement synclinal suivi d'une inflexion anticlinale : il est plausible de voir dans ce froissement l'amortissement d'une faille extensive N-S qui abaisse sa lèvre orientale un peu plus au sud, au Pas de la Tinette (voir plus loin). |

2) D'autre part si l'on se porte un peu plus à l'ouest, dans le versant nord de la Roche Rousse on observe la très vraisemblable réapparition de la surface de chevauchement du Moucherotte. En effet vers l'altitude de 1300 m, c'est à dire à l'altitude prévue si l'on se base sur la quasi horizontalité qui semble être la sienne plus au nord (voir la page "Moucherotte") on observe, au dessus des conglomérats miocènes qui affleurent en pied de versant, la présence de couches du Sénonien dont la situation est analogue à celle des couches de même âge du flanc ouest de l'anticlinal du Moucherotte.

Ces couches semblent plus précisément être dans le prolongement de celles qui forment plus au nord le Rocher de l'Âne. Elles sont d'abord formées, du côté est, de marno-calcaires du Sénonien inférieur ; puis elles dessinent un mouvement synclinal déjeté vers l'ouest tel que les affleurement les plus occidentaux, formés par les calcaires sénoniens supérieurs, forment le flanc inférieur du pli et ne pendent que de 40° vers le NW. |

Il est clair en outre que l'altitude de ce contact chevauchant est trop basse pour que cette surface soit en rapport avec la structure de la Croix des Ramées mais on peut se demander, compte tenu de leurs azimuts très concordants, si le chevauchement de cette dernière ne peut pas représenter le prolongement méridional de la faille des Pucelles (au prix d'un basculement à vergence ouest de cette dernière) ...

B/ à l'est de Lans, les pentes de la Croix des Ramées montrent l'aspect nouveau de la structure de ce versant occidental.

1) Dans les pentes au sud de la Roche Rousse les affleurement de miocène qui constituent la base de cette butte se prolongent jusqu'au talweg du Furon en amont du village des Bernards (mais à peine au delà). Or ils y sont toujours coiffés par des calcaires sénoniens. Mais ces derniers se révèlent ici constituer le flanc oriental d'un synclinal des Suifs, dont les couches plus anciennes affleurent plus au sud en amont de la gorge du torrent (la crête 1298 du sommet de la Croix des Suifs correspond elle aussi au flanc oriental redressé jusqu'à la verticale de ce grand pli).

Ce pli est très déjeté vers l'ouest puisque la partie inférieure de sa charnière, que traverse le cours supérieur du Furon en amont des Jailleux, pend encore à plus de 20° vers le NW tandis que sa partie supérieure, au nord du Bec du Cornillon, est pentée à 80° E. Cette disposition des couches présente des analogies avec celle du chapeau de la Roche Rousse, tout en s'en différenciant : en effet la flexion synclinale de la Roche Rousse ressemble plus à celle la partie basse du flanc de synclinal (niveau du talweg) qu'à sa partie haute, plus septentrionale, située à la latitude de la Croix des Ramées, ceci tout en plongeant vers le N. |

|

Il est clair que cette structure n'est autre que la flexure orientale du synclinal coffré à fond presque horizontal de Villard-de-Lans ; d'autre part il est remarquable que l'axe de cette flexure, orienté N-S au nord comme au sud, subit à la latitude où elle est traversée par le thalweg (c'est-à-dire sur la transversale du hameau de Furon), une torsion azimutale en sens horaire qui le fait s'orienter N70 (voir plus loin l'interprétation de ce fait).

2) La rive droite de la gorge du Furon montre par une coupe dépourvue d'ambiguité la structure des pentes plus orientales : on y voit les calcaires du Sénonien supérieur plonger vers le NW, apparemment pour s'enfoncer sous le miocène des Bernards et de La Chénevarie, et se rebrousser vers le SE au Bec Cornillon en dessinant cette charnière synclinale. Plus à l'est, au hameau des Jeux, les couches stratigraphiquement inférieures (du Sénonien inférieur à l'Urgonien supérieur) montrent un basculement progressif de leur pendage qui atteint 45° E au niveau de la Lumachelle avant de se faire couper en biseau plus au nord par une surface que l'on peut, en première approximation, appeler le chevauchement de la Croix des Ramées. Au dessus de cette dernière les couches urgoniennes, à l'endroit mais basculant vers l'ouest dessinent un anticlinal également déjeté vers l'ouest dont la charnière passe en contrebas ouest de la falaise de la Croix des Ramées : elle possède en fait le dessin anguleux connu plus au nord pour caractériser la charnière occidentale de l'anticlinal du Moucherotte.

On constate même, aux abords occidentaux du point culminant de ce petit sommet, que l'érosion a atteint un cœur dessiné par les couches à Orbitolines et les couches les plus hautes de l'Urgonien inférieur, tandis que les couches du flanc ouest sont coupées en biseau par ce contact. Ce dernier, apparemment chevauchant, coupe également en biais les couches de sa lèvre inférieure, que couronnent les calcaires sénoniens des Traverses. Ces dernières montrent en outre un amincissement de bas en haut que l'on est tenté a priori d'attribuer à un effilement tectonique.

En fait ce contact tectonique n'est visible nulle part car il est masqué par une ligne d'éboulis. On constate seulement, à l'est des Jeux, qu'à la Lumachelle, renversée et pentée à 45° vers l'est, font place des bancs urgoniens, pentés au contraire à 50° vers l'ouest, qui y appartiennent au flanc ouest de l'anticlinal (voir le cliché ci-dessus). On observe donc là un rebroussement de la lèvre inférieure du contact tectonique, mais ce dernier n'est pas explicable par une rupture en pli-faille du flanc ouest de l'anticlinal pour deux raisons : la première est que l'Urgonien de la lèvre supérieure ne subit quant à lui aucun renversement vers l'ouest ; la seconde est que le tracé de la cassure est orienté d'une facon qui lui fait recouper, du sud vers le nord les couches (Urgonien inférieur) du cœur de l'anticlinal. Dans tous ces cas la question se pose de déterminer si ce contact objectivement discordant est d'origine sédimentaire ou tectonique. Cette seconde réponse est privilégiée par le fait qu'il trouve apparemment son prolongement méridional ultime dans la faille de Machiret, extrémité nord de celle des Clots, qui ferme du côté méridional le grand synclinal de Villard-de-Lans (voir la partie E). |

Ce dispositif semble s'interrompre au niveau du vallonnement qui descend en direction du village de la Chénevarie à partir du collet oriental de Roche Rousse : c'est bien là que la direction de son tracé fait passer l'hypothétique faille de Roche Rousse définie plus haut.

De fait les couches sénoniennes de cette butte ne s'y disposent pas comme celles des Traverses, en dépit de ce qu'elles affleurent dans leur prolongement : elles sont bien affectées d'un ploiement synclinal mais ce dernier correspond plutôt à celui de la partie inférieure du crochon du Bec Cornillon et des Traverses (voir plus haut). En outre le contact Sénonien sur Miocène de la lèvre méridionale de la faille de Roche Rousse semble être abaissé et décalé dans le sens dextre. |

Le versant est du val de Lans vu du sud-ouest, depuis les abords méridionaux du village des Jailleux. a.M = anticlinal du Moucherotte (sa charnière occidentale) ; ØR = chevauchement de la Croix des Ramées ;.Rr? = faille de Roche Rousse ; ØR = chevauchement (?) de la Croix des Ramées ; a.M = flexure anticlinale occidentale du Moucherotte (au sud de la Croix des Ramées son axe plonge vers le sud puis se tord en sens horaire pour aboutir au rebord ouest du parking de La Sierre) ; f.Ti = faille de La Tinette ; ØV = chevauchement des Virets. "Alb" = Albien-Cénomanien (grès verts) (voir détails en fin de la présente page). |

3) L'examen des basses pentes de ce versant fait apparaître que le pendage des couches sénoniennes des pentes boisées des Traverses est plus fort que la pente dégarnie du pied de versant, où affleure le Miocène. Ceci incite à penser que ces couches s'enfoncent stratigraphiquement sous ce Miocène du pied de ce versant. Pourtant le pendage mesuré le long du contact de ce dernier avec les calcaires sénoniens est au contraire de 40 à 60° vers l'est. Ceci indique que la limite bois - prairie y correspond bien à un contact tectonique, conformément au tracé indiqué (à quelques détails de localisation précise près) par la carte géologique. Toutefois il est à remarquer que ce contact n'a plus du tout l'attitude sub-horizontale reconnue plus au nord pour le chevauchement du Moucherotte, puisqu'il plonge ici fortement vers l'est (voir la coupe ci-dessus).

En rive gauche du Furon le contact entre Sénonien et Miocène n'est observable qu'en un seul point, à l'arrivée supérieure du petit téléski des Jailleux. Mais là, plutôt qu'une superposition, axée N-S, du Sénonien sur le Miocène (conforme à celle qui s'observe en rive droite du Furon), il montre leur juxtaposition par une faille NW-SE à fort pendage sud.

|

L'orientation E-W de la surface de cassure, orthogonale à celle N-S observable en rive droite du Furon, est un fort obstacle pour voir dans cette faille le prolongement sud-occidental du présumé chevauchement du Moucherotte. Elle porte plutôt à considérer cette faille comme une cassure secondaire associée au décrochement des Ramées. |

Au delà l'on n'observe plus aucune trace de conglomérats miocènes au pied des reliefs du Bois Sigu, lesquels restent formés par du Sénonien très doucement penté vers le NW (et appartiennent donc au flanc inférieur du synclinal des Suifs). Ceci reste vrai jusqu'au village du Peuil, où le fond du val laisse des bancs sénoniens horizontaux émerger des alluvions. Il n'y a donc aucune raison de croire qu'il passe là une cassure prolongeant, conformément au tracé de la carte, un chevauchement à surface presque horizontale. Comme, de plus , aucune cassure ne décale la barre sénonienne au niveau de la gorge du Furon cela rend au contraire presque inéluctable de conclure que le chevauchement du Moucherotte s'y amortit (peut-être en s'y incorporant au coulissement dextre NE-SW qui intervient là).

|

C / Au sud des Ramées, les pentes supérieures de rive droite du cours amont du torrent du Furon, s'abaissent en constituant le plateau de La Sierre (qui est colonisé en "stade de neige" de Lans). Ce plateau correspond à une dépression structurale car la dalle d'Urgonien supérieur s'y abaisse fortement comme en atteste le fait qu'elle y est garnie par une large flaque de Lumachelle qui y pend en moyenne à 20°W. Il est limité vers le nord par un large vallonnement boisé (Les Vignes) qui masque ses rapports avec le rebord sud-est du Plateau des Ramées (cliché ci-dessous).

Le sentier qui mène depuis Les Jeux au Pas de la Tinette permet d'observer le changement de sens des pendages qui indique la charnière anticlinale, orientée N25, et de constater que le flanc oriental du pliu y est rompu par une cassure extensive, la faille de La Tinette : elle est orientée sensiblement N-S mais on rejet vertical s'amortit vers le nord, en haut des pentes des Ramées, ce qui la transforme en une ondulation synclinale bien observable dans l'abrupt septentrional de l'éperon coté 1612 (voir plus haut en partie A).

Au sud de La Tinette on perd dans les bois le tracé du chevauchement des Ramées et la voûte urgonienne de l'anticlinal semble s'effacer alors qu'elle devrait atteindre le bord septentrional du plateau de La Sierre. En fait il se produit là une torsion en sens horaire du flanc oriental de l'anticlinal, laquelle a pour effet d'abaisser de plus de 200 m (entre Les Ramées et La Sierre) la surface de base des placages de Lumachelle qui garnissent la dalle urgonienne. On peut appeler flexure transverse des Ramées cet accident, très diffus, qui est d'ailleurs l'unique déformation quelque peu notable que l'on distingue dans la falaise urgonienne de la crête de la montagne lorsqu'on la regarde depuis la plaine grenobloise (voir la page "Col de l'Arc").

Un autre effet de cette flexure azimutale est d'occasionner à la flexure anticlinale en genou occidentale du Moucherotte un décalage dextre de presque 1000 m. (valeur mesurée orthogonalement à l'axe du pli). En effet on revoit sa charnière au bord occidental de la dalle urgonienne du Plateau de la Sierre, là où elle est traversée par la route menant à la Sierre au terme supérieur de sa montée du sud vers le nord (voir la carte schématique ci-après).

Bien qu'entre la Tinette et la Sierre on ne parvienne pas à observer l'axe de ce pli il est très vraisemblable qu'il n'y est pas brutalement tranché mais que son décalage est réalisé par une sinuosité cartographiquement sigmoïde (en S inversé, si l'on regarde du sud). En effet on constate que c'est une telle sinuosité qui affecte de la même façon toutes les surfaces stratigraphiques des deux flancs de l'anticlinal.

Cette incurvation se manifeste notamment dans par le tracé synforme qui affecte les couches de la limite Urgonien / Sénonien du flanc oriental du synclinal des Suifs aux environs du hameau du Furon (ces couches s'y orientent aux alentours de N 50 à N70). |

Par son jeu dextre et du fait qu'elle affecte le chaînon du Moucherotte sur toute sa largeur (anticlinal du Moucherotte et synclinal des Suifs compris) cette flexure transverse des Ramées s'avère correspondre à un décrochement, même si celui-ci, au lieu de s'exprimer par une cassure franche et continue, le fait par une torsion azimutale. On peut en outre remarquer que l'orientation NE-SW et le rejet dextre de ce décrochement s'additionnent pour le rattacher à la famille des décrochements du massif de la Chartreuse.

|

Concernant la localisation de ce décrochement, on constate : |

D / Au sud de La Sierre, dans le secteur où le Furon prend sa source (entre le Pic Saint-Michel et le Val de Lans) les complications du secteur plus septentrional laissent place à une organisation mieux réglée, où pratiquement toutes les lignes structurales sont orientées N-S.

Ce dispositif structural débute, côté est, par la dalle structurale urgonienne du Grand Cheval qui correspond la voûte plate de l'anticlinal coffré du Moucherotte, toujours basculée d'environ 30° vers l'ouest mais se développant là sur une plus grande largeur qu'au Moucherotte avant d'être tranchée par le Rebord Subalpin. Elle se termine coté ouest par un escarpement boisé qui la sépare de la Combe Claire, vallon simplement ouvert dans les couches du Sénonien inférieur marneux, à fort pendage ouest, du flanc oriental de la flexure synclinale des Suifs (voir la coupe ci-après).

|

Toutefois le bord supérieur de cet escarpement révèle une complication (ignorée par la carte géologique) que j'ai dénommée la faille de La Sierre. Sa présence ne se révèle qu'au sud des installations de La Sierre et du talus boisé garni d'éboulis qui s'étend jusqu'au réservoir de diamètre hectométrique récemment aménagé. Sa première apparition s'observe à la latitude d'une petite butte boisée cotée 1472 à l'est de laquelle s'engage le sentier qui conduit au Pic Saint-Michel en suivant le sillon à flanc de pente de Combe Oursière.

Ce sillon s'avère correspondre à un alignement d'affleurements de Lumachelle qui sont plaqués à l'est sur le pied de la pente qui descend de la crête du Grand Cheval et dominés à l'ouest par une petite échine urgonienne correspondant à la lèvre surélevée de la cassure.

Le contact avec la lèvre occidentale (surélevée de quelques dizaines mètres seulement) plonge vers l'intérieur de la montagne de façon sensiblement orthogonale aux couches abaissées de la lèvre orientale. |

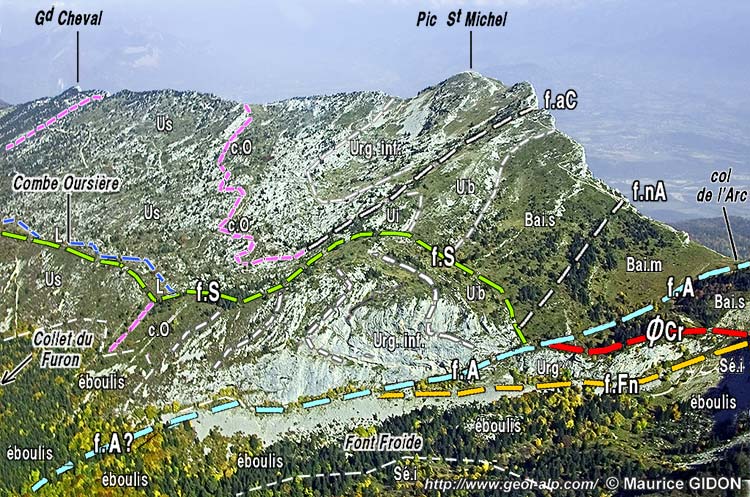

Détail du versant sud-ouest du Pic Saint-Michel vu du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb du village de la Conversaria. f.S = faille de la Sierre ; f.aC = faille de l'antécime (sans doute synsédimentaire : voirà la page "col de l'Arc" la photo des abrupts sud-orientaux) ; f.nA = faille nord du Col de l'Arc ; f.A = faille du Col de l'Arc (voir la page "Col de l'Arc") ; ØCr = chevauchement des Crocs ; f.Fn = faille nord de Font Froide : à droite de la limite du cliché son tracé est interrompu par celui du chevauchement des Crocs (sous lequel passe cette faille : voir la page "Col de l'Arc"). L = calcaires spathiques plaquetés de la Lumachelle ; Us = masse urgonienne supérieure" ; c.O = niveau des "couches à Orbitolines" ici avec lits de conglomérats calcaires à huîtres, pectens et gastéropodes ; Ui = masse urgonienne inférieure ; Ub = Urgonien basal. |

Ces caractéristiques amènent à considérer cet accident comme une paléocassure extensive d'âge aptien qui a évidemment été affectée ultérieurement par le basculement général vers l'ouest. Son tracé méridional ultime, sur le versant du col de l'Arc, permet de la voir en coupe et confirme son âge relativement ancien en montrant clairement qu'elle est coupée par les autres surfaces tectoniques, plus proches de l'horizontale, qui traversent ce versant.

La disposition des couches avec une lèvre orientale abaissée et une lèvre occidentale, ployée par la flexure anticlinale du Moucherotte se révéle tout-à-fait similaire à celle de la faille de La Tinette (voir plus haut). D'autre part l'orientation du tracé de cette faille s'accorde également avec celle de cette dernière : il est donc hautement vraisemblable qu'elles se prolongent l'une l'autre.

| Coupe des pentes orientales de la Combe Claire, à la latitude du réservoir collinaire ("rés.") du sud de La Sierre. s.S = synclinal des Suifs ; f.Si = faille de La Sierre ; a.M = flexure anticlinale du Moucherotte. |

L'escarpement des pentes orientales de la Combe Claire correspond au flanc ouest de la flexure anticlinale en genou occidentale de l'anticlinal du Moucherotte. Il est traversé à flanc de pente par une piste carrossable qui, partant du stade de neige de Lans, mène au Chalet des Allières et au Collet du Furon. Elle y montre que les couches de Lumachelle, pentées à 80°E sont plaquées contre l'Urgonien par une surface (d'ailleurs visiblement frictionnée) qui est un peu moins pentée (70° E) et qui tranche en discordance des bancs urgoniens quant à eux pentés vers l'ouest. C'est là une disposition similaire à celle du versant occidental de la Croix des Ramées (voir plus haut), mais plus basculée vers l'ouest et où l'origine sédimentaire de la discordance de la Lumachelle paraît plutôt privilégiable.

image sensible au survol et au clic |

Cependant le contexte général porte au contraire à une conclusion tectonique. En effet c'est précisément aux environs orientaux de la ferme d'Allières (Collet du Furon) qu'aboutit, selon la même direction le prolongement de la faille de Machiret (elle-même prolongement septentrional de la faille des Clots) qui présente un rejet vertical de soulèvement de sa lèvre orientale (qui s'ajoute à son pivotement de 30° en sens horaire). De plus cette dernière cassure ne peut se raccorder à aucun autre accident de ce secteur, puisque ces derniers (que se soit la faille de l'Arc où les failles de Font Froide) font avec lui un angle d'environ 60° pointant vers le nord (le fait que ces autres cassures ne se prolongent pas plus à l'ouest interroge quant à leur rapports avec celle de Machiret, notamment sous l'aspect chronologique).

E / Au sud-ouest du talweg du Furon, au SE du village des Jailleux, le contour séparant le Sénonien supérieur du Miocène est masqué par des alluvions. Mais la carte géologique y trace un prolongement du chevauchement du Moucherotte en lui faisant subir la même torsion que les couches sénoniennes du synclinal des Suifs. Or celles-ci, qui forment le relief du Bois Sigu, affleurent avec un pendage conforme à la pente occidentale de cette échine et semblent bien s'enfoncer encore là vers le NW. Or au seul endroit où l'on puisse l'observer leur contact avec les conglomérats miocènes (voir plus haut en fin de partie B) il ne présente pas un caractère de chevauchement : on y voit au contraire une faille de l'Avocat dont la géométrie est apparemment celle d'un décrochement dextre.

Au delà de Lans, jusqu'aux abords du village du Peuil, on n'observe plus aucune trace de conglomérats miocènes émergeant des alluvions, ce qui exprime sans doute le simple fait que leur base stratigraphique, subhorizontale, y a été dénudée par l'érosion.

Plus au sud-ouest, à partir du village du Peuil, le fond plat du Val de Lans bute, à l'est des hameaux des Françons et des Girards, contre les reliefs boisés de La Grande Côte, qui forment un escarpement rocheux N-S. Ces derniers sont formés de calcaires sénoniens dont les pendages sont presque horizontaux et appartiennent donc encore au fond plat de ce synclinal : ils y sont simplement rehaussés par une cassure, la faille des Blancs, qui atteint un rejet vertical de près de 400 m à la latitude de ce dernier village.

Cette dénivellation est interprétée par l'auteur de la carte géologique comme le passage d'un chevauchement qui suivrait la rupture de pente du pied de ce versant et y serait le prolongement ultime de celui du Moucherotte. |

En outre il n'existe aucune coupe naturelle transversale qui permette de déterminer la nature de l'accident qui cause ces escarpements. Leur pied est d'ailleurs largement caché sous un garnissage d'alluvions glaciaires, depuis Le Peuil en passant par Les Blancs et Les Girards jusqu'au village des Nobles. C'est d'ailleurs en ce dernier point que réapparaissent brièvement des conglomérats miocènes avant de rejoindre le tracé de la faille des Clots qui rehausse de nouveau les calcaires sénoniens du bord oriental du val de Lans.

On peut remarquer, à ce propos, que le site de cette localité des Nobles était désigné sur l'ancienne carte au 1/250.000° sous le nom de "Fontaine du Petit Vaucluse" (voir la marge extrême sud de la carte de fin de page). Ce nom a disparu des cartes, apparemment en raison de ce que l'on a capté, depuis, la demi-douzaine de sources qui correspondaient à cette dénomination. |

Au total l'analyse de la transversale de Lans du chaînon du Moucherotte jette un fort doute sur l'existence d'un front de charriage dessinant un lobe s'avançant dans le Val de Lans, tel qu'il a été imaginé par J.DEBELMAS et représenté sur la carte géologique en 1965. En fait ce dessin cartographique apparaît comme le résultat d'un décrochement des Ramées, dextre et orienté NE-SW, qui a affecté tout ce chaînon de part en part. Bien que doté d'un rejet kilométrique, il ne s'exprime touterfois que par la torsion des couches, sans aller jusqu'à les rompre par une grande faille (voir les remarques complémentaires ci-après). Enfin ces accidents coexistent (mais d'une façon mal déterminée) avec une paléofaille de la Sierre, orientée N-S, qui a fonctionné en distension à l'Aptien, par abaissement de sa lèvre orientale. Mais elle semble avoir été seulement basculée, mais non reprise, dans les déformation plus récentes. |

> Remarques complémentaires, explicitant mieux certains aspects structuraux qui peuvent préter à controverse du fait de leur caractère plus ou moins conjectural :

A/ Le chevauchement du Moucherotte, reconnu et nommé ainsi plus au nord, se partage ici en deux accidents divergents : à l’est, le chevauchement de la Croix des Ramées et à l’ouest, la branche "princpale", qui rejoint le talweg du Furon aux abords sud des Jallieux : - Le chevauchement des Ramées s’amortit vers le sud, avant d’atteindre La Sierre, au niveau de la bande de décrochement dextre des Ramées, qui coupe tout le chaînon en abaissant sa lèvre sud. On n'en trouve plus trace au delà où l'on peut se demander s'il ne prolonge pas la faille sub-verticale de La Sierre apparemment plus ancienne qui aurait été reprise par cisaillement tangentiel. Au delà de ce point il n'y a pas d'argument (et au contraire des objections) pour admettre qu'il se prolonge vers l’ouest, comme l'indique la carte géologique et il semble donc que son rejet horizontal doit s'y amortir. Or ceci se produit aussi là ou il aborde la bande de décrochement dextre des Ramées : on peut sans doute comprendre cet amortissement en prenant en considération le fait que le jeu coulissant de ce décrochement est l'équivalent, en sens et sans doute en amplitude, des jeux chevauchants des Ramées et du Moucherotte qui affectent la partie plus septentrionale du chaînon. La conclusion principale en est que le jeu de cette branche occidentale du chevauchement n’a pas de rapport avec la formation des plis (puisqu'il les recoupe en biais). Autrement dit l'enchainement anticlinal du Moucherotte - synclinal des Suifs est antérieur à son sectionnement par le chevauchement (ceci est d'ailleurs cohérent avec l'interprétation des ces rapports donnée à la latitude du Moucherotte et de Saint-Nizier). D'autre part le pendage vers l'ouest de la surface de chevauchement (et non vers l'est comme le voudrait l'hypothèse d'un raccord en rampe sous la crête du chaînon) n'incite pas à voir en elle la réapparition du chevauchement de Saint-Ange. |

B/ La flexure bordière orientale du synclinal coffré de Villard-de-Lans est un accident dont l'observation ne se réalise que de manière fragmentaire. La cause en est attribuée ici au fait qu'elle a subi des torsions et des sectionnements occasionnés par une tectonique de couverture cisaillante qui semble s'être superposée à un premier plissement, générateur quant à lui de plis coffrés de style jurassien. 1) Le dispositif observable à l'est de Lans se caractérise par le fait que le chevauchement du Moucherotte y tranche presque horizontalement les couches du Sénonien de cette flexure bordière à un niveau inférieur à sa charnière. Or c'est par une géométrie très similaire que, au nord de Saint-Nizier, son équivalent constitué la flexure synclinale des Vouillants est tranché par la faille sud de Pariset (qui se détache vers le nord du décrochement des Bruziers), sauf que le niveau relatif auquel cela se passe est plus élevé. Cela signifie d'abord que ce pli existait avant que se produise ce chevauchement et que ce dernier n'a donc aucun rapport avec la formation de ce pli : cela permet de mieux comprendre le paradoxe apparent qui fait que ce chevauchement n'ait pas plutôt créé un crochon anticlinal à son front. 2) La zone séparant leurs deux secteurs d'affleurement correspond à un passage "en tunnel" de 6 km de long sous la surface du chevauchement entre Saint-Nizier et La Croix des Ramées. Or si l'on considère leurs caractéristiques de dessin et leurs azimuts axiaux on constate que ces deux importantes flexures synclinales, qui affectent l'une comme l'autre le Sénonien supérieur à des latitudes différentes, se placent cartographiquement, à l'heure actuelle, presque dans leur prolongement mutuel, à ceci près que leurs axes y sont décalés dans le sens dextre de 2 à 3 km. |

|

Carte géologique très simplifiée du Vercors à la latitude de Grenoble

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Bourne amont | LOCALITÉS VOISINES | (Comboire) |

|

|

|

|

|

Lans |

|