Comboire, environs de Claix |

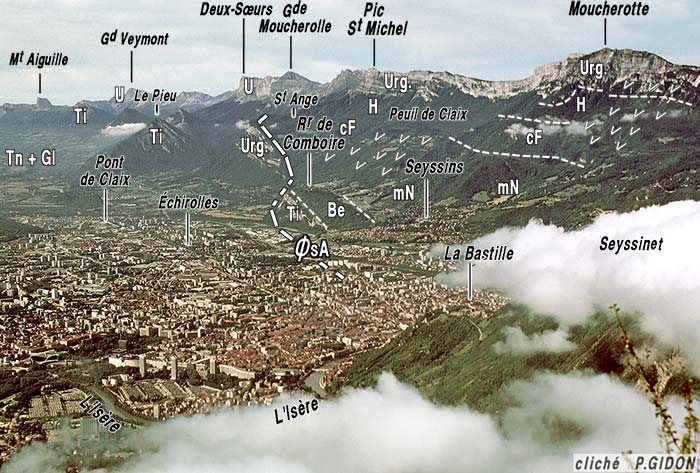

Ce secteur est celui du sillon subalpin méridional, où la métropole grenobloise s'étend vers le sud en occupant la plaine alluviale du Drac (voir la page "Grenoble sud") et colonise le pied du versant oriental de la crête du Vercors qui court depuis le Moucherotte vers le Pic Saint-Michel.

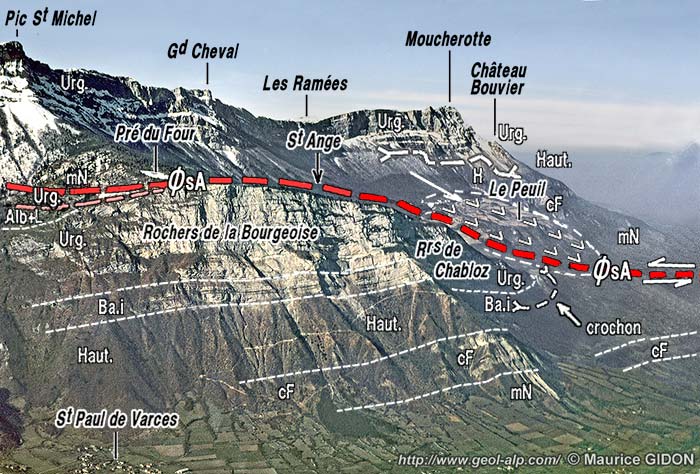

Les pentes du massif du Vercors donnent une coupe de la série stratigraphique des massifs subalpins, mais cette dernière est perturbée par le chevauchement de Saint-Ange (ØsA) qui redouble la corniche urgonienne (voir la page "Pic Saint-Michel"). En avant-plan le promontoire méridional de la Chartreuse (Mont Rachais) est mangé par un nuage de mi-pente qui cache également l'entrée de la trouée de l'Isère entre Chartreuse et Vercors. |

Ce versant, qui représente le rebord subalpin du Vercors septentrional, comporte en fait deux secteurs qui sont séparés par le ravin du Rif Talon, lequel se prolonge en aval par le puissant cône de déjections de Claix : bien qu'ils soient dans le prolongement l'un de l'autre ils ne montrent pas du tout la même structure.

image sensible au survol et au clic |

A/ La partie septentrionale (à la latitude du Moucherotte)

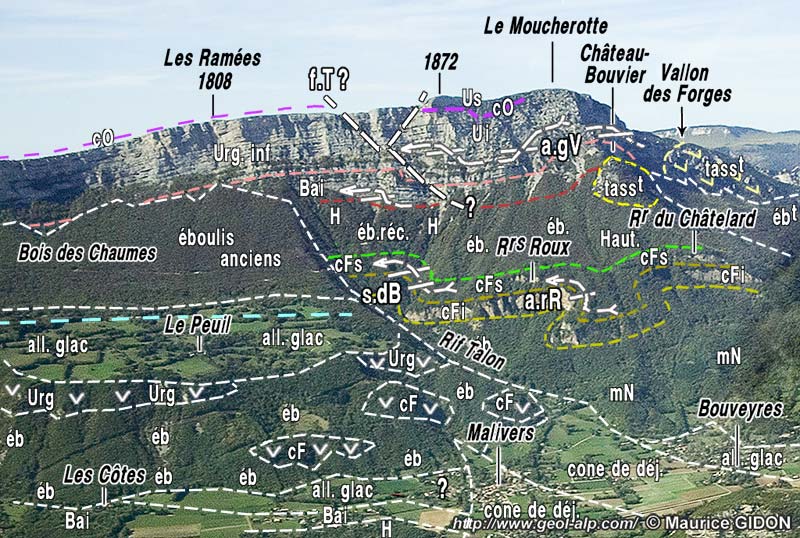

1 - La pente supérieure du versant qui descend depuis le Moucherotte vers les Rochers de Comboire, montre simplement la succession stratigraphique des couches crétacées sous-jacentes à l'Urgonien. Quoique assez régulièrement déclive cette pente est tout de même accidentée par le ressaut des Rochers Roux, formé par les calcaires du Fontanil, qui court en continu à flanc de pente. Plus bas elle est fortement échancrée par la selle N-S de Cossey, couverte d'alluvions glaciaires : celles-ci masquent simplement le passage stratigraphique entre les marnes de Narbonne valanginiennes et les niveaux marno-calcaires berriasiens.

Aucun accident tectonique important ne traverse ce versant mais il est tout de même affecté par un couple de plis hectométriques qui sont associés à la manière d'un pli en genou*, un synclinal de la Draye Blanche avec un anticlinal de la Grotte Vallier, ce dernier surtout visible au niveau de l'Urgonien. L'un et l'autre sont déjetés vers l'est et leur axe est orienté à peu près comme la crête de la montagne (voir la page "Moucherotte").

Au nord de l'échine boisée qui descend vers l'est depuis Château Bouvier le versant qui descend vers Seyssins dessine une ample au dépression au pied des tassements des Forges. Dans ces pentes boisées les affleurements soient plus discontinus (ceci sans doute en partie du fait de leur glissement). Néanmoins constate que la succession stratigraphique des couches s'y prolonge mais qu'elle le fait en s'abaissant vers le nord-est c'est-à-dire qu'elle dessine grossièrement (notamment au niveau des calcaires du Fontanil) la voûte anticlinale du Moucherotte.

Ces couches butent finalement contre le bord septentrional du chevauchement du Moucherotte (le long de la faille des Bruziers) et s'y font sectionner en biseau par la faille des Ferrières (cliché ci-dessus). C'est donc au matériel transporté vers le NW par le chevauchement du Moucherotte qu'appartiennent les couches de ce versant et notamment les plus anciennes qui forment la butte de Comboire.

2 - les Rochers de Comboire constituent un petit crêt* à regard est formé par les calcaires du tithonique à faible pendage ouest, dont le revers occidental est garni par les marno-calcaires du Berriasien (ils y ont été exploités anciennement comme pierre à ciment). La corniche tithonique y domine directement la plaine alluviale du Drac, dont les alluvions masquent donc le soubassement. La logique stratigraphique voudrait qu'il soit constitué de Terres Noires mais divers faits portent à envisager qu'il n'en soit pas ainsi.

L'étude de cette corniche y révèle qu'elle est redoublée la présence de deux surfaces de chevauchement, l'une au nord l'autre au sud.

- Celle située à l'extrémité méridionale du Rocher, fait reposer le Tithonique sur du Berriasien. Sa présence aide à comprendre pourquoi la barre tithonique, qu'elle sectionne en biseau, ne se prolonge pas vers le sud, à l'emplacement et au delà du cône de déjections de Malhivert - Claix (mais son rejet est insuffisant pour l'expliquer) ;

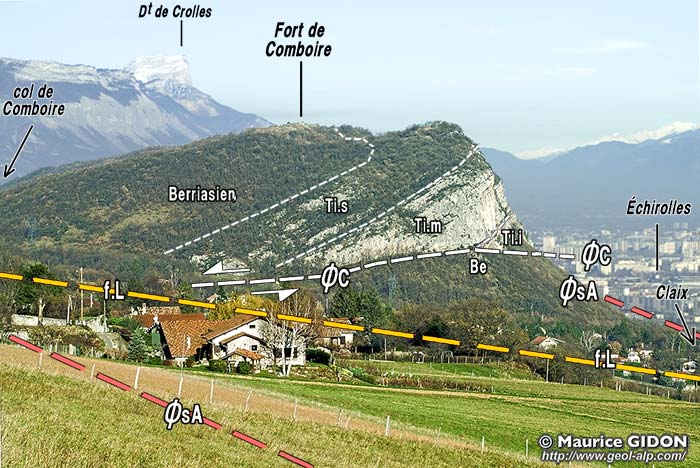

Le versant ouest et l'extrémité sud du Rocher de Comboire, vu du SW, depuis les abords sud du village de Malhivert. ØC = chevauchement de Comboire ; ØsA = chevauchement de Saint-Ange (rampe* de Malhivert). En premier plan les pentes douces du cône de déjections du Rif Talon. |

- la seconde, plus septentrionale, redouble partiellement la succession du Jurassique supérieur des abrupts du versant est (stand de tir de l'armée). Elle le fait d'ailleurs avec une géométrie en escalier de rampe (correspondant aux niveaux les plus massifs) intercalée entre deux paliers (voir, au sujet de ces termes, la page "chevauchements").

La carte géologique au 1/50.000°

(feuille Vif) est ici assez erronée

car elle ne rend absolument pas compte de cette structure.

|

|

Le fait que ces deux cassures sont l'une et l'autre inclinées faiblement vers l'est suggère qu'elles puissent se prolonger l'une l'autre sous les éboulis, au sud du stand de tir. Elles ne représenteraient en ce cas que les deux sections d'une même et unique surface de chevauchement, que le versant de la colline couperait deux fois en raison de son changement d'orientation du sud au nord. Toutefois on ne dispose pas de mesures suffisamment précises des azimuts des plans de cassure pour savoir s'ils sont bien identiques (ou plutôt divergents vers le NW). |

Ces failles à rejets modestes sectionnent le Tithonique en biseau car elles ont un faible pendage vers l'est. Leur géométrie comme leur sens de rejet font évidemment présumer qu'elles sont probablement des accidents satellites d'un chevauchement plus important passant plus bas que le pied de la corniche, que l'on peut clairement considérer comme le prolongement septentrional du chevauchement de Saint-Ange (voir la coupe).

B/ Les pentes au sud de Comboire

Le versant plus méridional du rebord subalpin, qui s'étend au sud du cours du Rif Talon et du puissant cône de déjections de Quaix (qu'il alimente) est constitué par deux ensembles superposés, bien distincts de ceux plus septentrionaux : ce sont le Plateau du Peuil de Claix et le talus doucement incliné qui descend en direction de la rive gauche du Drac à la latitude de Claix.

1 - Le Peuil de Claix.

À la latitude de Claix mais à mi-hauteur des pentes, le substratum rocheux visible, plus au nord, aux Rochers Roux (voir plus haut) disparaît. Il y est évidemment masqué sous la puissante la jupe d'éboulis du Bois de Chaumes qui s'étale là au pied de la falaise urgonienne. En contrebas de celle-ci s'instaure le Plateau du Peuil de Claix : cet assez large replat que limite une crête morainique bien individualisée couronne les pentes relativement douces et peu boisées des environs du village du Peuil (qui sont elles-aussi garnies de matériel alluvial glaciaire).

Les pentes, de nouveau fort déclives et largement boisées, qui forment un important ressaut en contrebas du village du Peuil, au sud du ravin du Rif Talon et du cône de déjections de Bouveyres, montrent de nouveau des escarpements rocheux. Ils sont essentiellement formés d'Urgonien et de calcaires du Fontanil, au lieu des marnes de Narbonne qui affleurent à la même altitude plus au nord jusque dans le ravin.

Cette remarquable particularité, d'abord expliquée par des complications tectoniques, est interprétée de façon beaucoup plus convaincante, notamment sur la feuille Vif au 1/50.000°, comme due à la présence d'un énorme paquet tassé. Celui-ci a dû se former par effondrement de la tranche de couches qui constitue la corniche sommitale du rebord subalpin, à partir d'une crevasse d'arrachement qui correspond à la large concavité qu'y dessinent les raides pentes boisées du Bois de Chaumes. Au terme d'une dénivellation de l'ordre de 800 m. cette épaisse tranche rocheuse est apparemment venue reposer sur les marnes de Narbonne qui sont maintenant masquées en rive sud du Rif Talon mais qui devaient y prolonger celles de sa rive nord.

Les pentes orientales du Moucherotte, au sud du sommet, vues de l'est, d'avion. s.dB = synclinal de la Draye Blanche (et de Château Bouvier ) ; f.R = faille des Ramées (voir la page "Lans"). Les principaux affleurements du soubassement du Peuil (qui sont attribués à des "paquets tassés") sont surchargés de "v" blancs. Les tirets bleu clair localisent la moraine qui masque le Plateau du Peuil et qui le limite du côté oriental. |

Cette interprétation est corroborée par le fait que les affleurements rocheux calcaires constituant ce ressaut sont largement masqués sous un matériel ébouleux et s'avèrent souvent désorganisés au sein de ce dernier, même si leur répartition respecte globalement la succession originelle : les calcaires du Fontanil se localisent plutôt vers le bas, notamment du côté nord au dessus de Malivers, alors que les paquets d'Urgonien forment l'armature de la partie haute du rebord.

L'âge de cet effondrement doit être anté-würmien, puisque le matériel qui le constitue est coiffé par une crête morainique bien individualisée qui a précisément l'altitude voulue pour correspondre au premier stade de retrait ayant suivi le maximum d'extension du glacier isérois wurmien (voir la page "glaciations").

Plus au nord, au dessus de Seyssins, la roche en place est également très largement masquée par les paquets tassés du vallon des Forges (voir la page "Moucherotte") ; mais il s'agit là d'effondrements plus récents, liés à la fonte du glacier würmien. Dans les deux cas toutefois il apparaît que c'est le niveau des marnes de Narbonne qui a fourni le niveau argileux favorable à la naissance de ces arrachements (c'est d'ailleurs également le cas au Mont Granier, en Chartreuse septentrionale). |

2 - Le talus de Claix

Pour en comprendre la constitution il faut d'abord se rappeler que, au sud-ouest de Claix, au delà du plateau du Peuil (voir la page "Col de l'Arc"), la partie inférieure du rebord subalpin voit se développer l'important replat du Plateau Saint-Ange qui est limité du côté oriental par l'abrupt urgonien des Rochers de Chabloz, puis de La Bourgeoise. Ce dernier s'avère supporter en outre des couches de Lumachelle et de Sénonien. Celles-ci ne sont pas visibles à son rebord supérieur mais seulement dans les pentes plus occidentales, à la faveur de l'entaille du Ruisseau de la Pissarde qui les fait apparaître en fenêtre tectonique* sous les calcaires du Fontanil, fournissant ainsi une démonstration rigoureuse de l'existence d'un chevauchement de Saint-Ange.

La surface de ce dernier gagne doucement en altitude vers le sud au pied du talus boisé de l'Hauterivien et des calcaires du Fontanil des pentes orientales du Pic Saint-Michel et passe finalement sous les affleurements de marnes de Narbonne du Pré du Four (voir la page "Col de l'Arc"). À l'opposé cette surface tectonique disparaît, au nord des gorges de la Pissarde, sous le tassement du Peuil : celui-ci masque non seulement son tracé exact mais également le fait que son Urgonien est sans doute coupé en biseau par le chevauchement car, à l'extrémité sud du tassement (gorge de La Pissarde), seules sont présentes les couches de l'Hauterivien et du Barrémien inférieur.

Le rebord oriental du Plateau Saint-Ange vu d'avion, depuis le sud. ØsA = chevauchement de Saint-Ange : noter le crochon* synclinal que dessine l'extrémité orientale des affleurements urgoniens chevauchés aux Rochers de Chabloz : il est symptomatique du sens de déplacement du chevauchement. Du côté gauche (ouest) du cliché on voit se détacher la lame d'Urgonien qui forme le toit de la grotte du Pré du Four et représente une navette* entraînée sous le chevauchement (voir la page "Col de l'Arc"). En arrière-plan le toit du paquet tassé du Peuil est indiqué par trois flèches qui symbolisent le trajet du tassement de la dalle urgonienne, maintenant disloquée. On a en outre figuré les replis d'axe N-S "rétro-déversés" qui affectent l'Urgonien du Moucherotte. |

Aux abords sud-occidentaux de Claix (Les Clots, Malivers) s'observent les affleurements les plus septentrionaux de la lèvre inférieure du chevauchement de Saint-Ange, qui "émergent" au pied septentrional du tassement du Peuil de Claix. Mais ils ne sauraient se prolonger plus loin dans la direction nord, qui est pourtant celle où mène l'orientation du tracé de leurs limites stratigraphiques : en effet, de l'autre côté du cône de déjections du Rif Talon, (pentes de Cossey) affleurent au même niveau les couches berriasiennes et les marnes de Narbonne de la couverture du Rocher de Comboire.

|

Ce fait implique qu'à cet endroit il doit passer un accident tectonique mais ce dernier ne peut pas être orienté comme l'indique la carte géologique, car le tracé vers le NW qu'elle lui attribue se heurte en fait à la continuité, bien observable, de la barre des Rochers Roux (voir plus haut) : il peut au contraire correspondre à une cassure dont la surface soit orientée SW-NE, avec un tracé caché d'une part vers l'est sous le cône de déjections de Claix et d'autre part, vers l'ouest, sous le paquet tassé du Peuil. D'autre part ce ne saurait être un simple décrochement sénestre car il devrait décaler aussi, plus haut, le tracé de la corniche urgonienne, ce que l'on ne voit aucunement se produire. Enfin il doit avoir une pente presque parallèlement au versant mais plus forte que celle de ce dernier.

Une première solution (adoptée dans les figures du site) est d'admettre qu'il s'agit d'un tronçon de la surface de chevauchement de Saint-Ange elle-même, celle-ci acquiérant là un pendage suffisant pour que le tracé du chevauchement décrive un coude qui le fait passer au sud de la butte tithonique de Comboire. Cette inflexion serait donc serait donc une rampe*, intercalaire entre deux paliers* situés à l'ouest et à l'est de Malivers, respectivement à la base des marnes de Narbonne et de celle des calcaires du Jurassique supérieur. Une seconde solution (en fait peu étayée) est que ce soit une faille à rejet plus modeste qui décale le chevauchement en surhaussant sa partie orientale (Rocher de Comboire). La reconnaissance, plus au sud, de l'existence de la faille du Lavanchon (voir les pages "Cornafion" et "Éperrimont"), qui a un tel sens de rejet, porte à envisager que cette cassure de Malhivert puisse en être le prolongement septentrional. |

Quoi qu'il en soit les couches crétacées du soubassement du Peuil de Claix doivent se prolonger vers le nord "en tunnel", cachées sous la butte de Comboire. Il est à remarquer que leur azimut et leur pendage ouest (qui tend à s'accentuer synclinalement vers le haut) les conduit à trouver leur prolongement, au delà de la vallée de l'Isère, dans celles du synclinal du Néron (voir la page "rapports du Vercors avec la Chartreuse").

Cette interprétation présente accessoirement l'avantage de fournir une explication de la formation et surtout de la localisation du tassement du Peuil. En effet le sectionnement en biais par ce chevauchement des couches crétacées de sa lèvre inférieure y a supprimé la barre urgonienne (fait que l'on observe d'ailleurs, plus au sud que le secteur tassé du Peuil, dès les abords septentrionaux du torrent de la Pissarde). Son absence, sous les marnes de Narbonne chevauchantes a certainement beaucoup facilité le tassement de la tranche de couches supérieure, que ne retenait plus aucune barrière rocheuse à sa base. D'autre part la construction d'une coupe transversale au chaînon (voir ci-dessus) met en évidence la différence d'ampleur du rejet horizontal qui oppose le chevauchement de Saint-Ange (plus qu'un kilomètre au niveau du Tithonique) et celui du Moucherotte (à peine supérieure àl'épaisseur de l'Urgonien, soit 600 m.). Par contre une connexion entre ces deux accidents apparaît plausible à cette latitude, au sein de la montagne. Elle conduit à considérer que le chevauchement du Moucherotte est un accident secondaire branché vers le haut sur celui de Saint-Ange et qui tranche la succession des couches du toît de ce dernier. C'est là une manière de voir totalement différente de celle des auteurs antérieurs qui pensaient possible de connecter ces deux accident bout à bout par un tracé contournant le Pic Saint-Michel par le sud (conception qui est récusée dans ce site, notamment aux abords de Lans et au versant oriental du Col de l'Arc). Mais cette hypothèse n'est pas la seule recevable et l'on peut envisager avec au moins autant de vraisemblance que le chevauchement du Moucherotte prenne naissance en rampe* à partir d'un palier de glissement couches sur couches situé plus haut, au sein des Marnes de Narbonne. |

C/ Au niveau de la plaine alluviale du Drac, au pied des pentes orientales du Vercors, les deux échines rocheuses de Comboire et de Rochefort émergent respectivement au nord et au sud de Pont-de-Claix. L'une et l'autre sont constituées par la barre tithonique à pendage ouest et de même azimut, proche de N 15. Mais elles ne se placent pas dans le prolongement l'une de l'autre puisque la première est décalée d'environ 2 km vers l'ouest par rapport à la seconde, dont le pendage est en outre bien plus fort .

Il est séduisant d'envisager que ce décalage soit dû au sectionnement de cette barre par le chevauchement de Saint-Ange : en effet sa surface (éventuellement décalée par la faille du Lavanchon) doit reprendre là le pendage vers l'ouest correspondant à un palier, tout en continuant à s'enfonçer vers le nord, ce qui fait passer son tracé entre les deux.

Une telle disposition apparaît d'autant plus plausible qu'elle est comparable au sectionnement que subit plus au sud, à la latitude de Vif, le prolongement de la barre tithonique de Rochefort, laquelle est tranchée vers le haut par le chevauchement de l'Éperrimont (voir la page "Éperrimont").

Du côté nord (voir la page "Bastille") on peut également remarquer ses analogies avec les rapports qu'entretient le chevauchement de La Bastille, modérément penté vers l'est, avec le Tithonique des quais de l'Isère, redressé à la verticale (voir la page "Rapports avec la Chartreuse").

cartes géologiques au 1/50.000° à consulter : feuille Vif

Carte géologique très simplifiée de la partie orientale du Vercors à la latitude de Grenoble.

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| (Lans) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Comboire |

|