Le Buet, versant sud-est |

La montagne du Buet revêt, surtout vu de l'est depuis le massif des Aiguilles Rouges, l'aspect d'une grosse coupole, ce qui l'avait fait désigner du nom de "Mont Blanc des Dames". Ceci est dû au fait que, à l'exclusion de son soubassement oriental formé par les terrains cristallins du massif des Aiguilles Rouges, il est exclusivement constitué d'alternances de calcaires argileux et de schistes d'âge jurassique moyen.

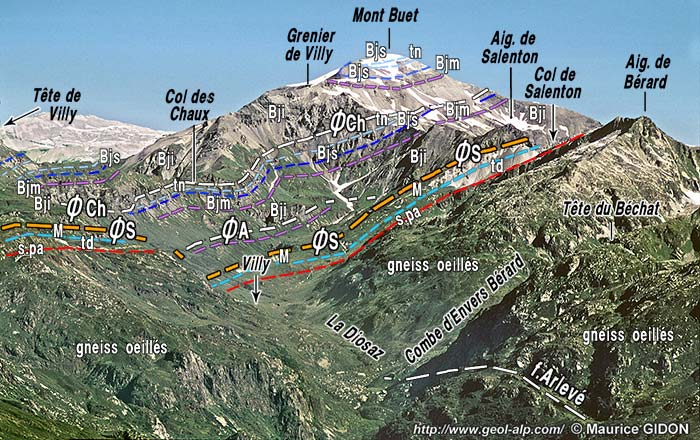

Le haut vallon de la Diosaz vu du sud-ouest, depuis l'Aiguillette des Houches s.pa = surface de la pénéplaine anté-triasique ; ØS = surface de charriage présumée "de la nappe de Morcles". ØA = amorce du chevauchement d'Anterne ; ØCh = chevauchement du col des Chaux (il occasionne le redoublement du Jurassique du Buet) ; "M" = calcaires rapportés au Jurassique supérieur ("Malm"). f.Arlevé = faille d'Arlevé (commentaires à la page "Brévent"). |

A/ Les couches sédimentaires des pentes supérieures du Buet ont une grande épaisseur. La cause en est qu'elles y sont redoublées par un système de chevauchements (accessoirement associés à des plis couchés). Les deux plus élevées de ces "écailles"* tectoniques imbriquées sont visibles sur le versant sud de la crête de partage des eaux dans le haut vallon des sources de la Diosaz, où elles prennent sans doute naissance en se branchant à angle aigu sur la surface du charriage subalpin (voir les pages "Anterne" et "Diosaz").

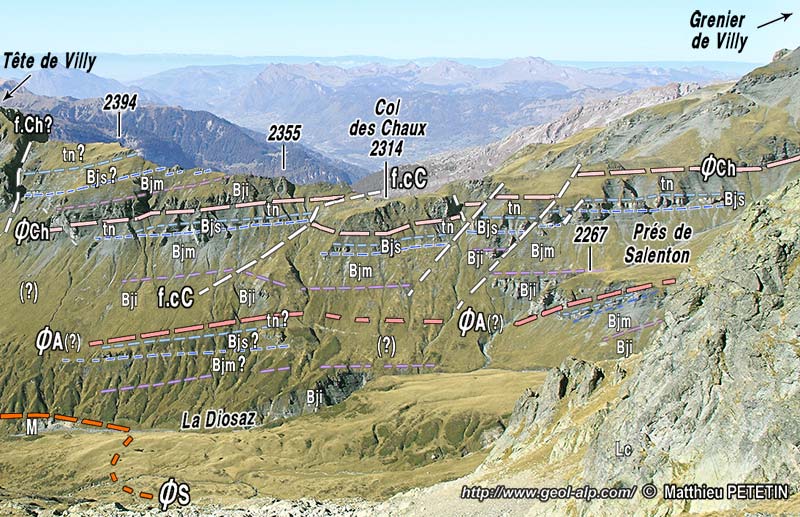

Le versant sud-oriental de la crête raccordant le Buet aux Frettes de Villy,

vu du SE depuis l'Aiguille de Bérard. (cliché original obligeamment communiqué par M. M. Petetin). Le versant sud-oriental de la crête raccordant le Buet aux Frettes de Villy,

vu du SE depuis l'Aiguille de Bérard. (cliché original obligeamment communiqué par M. M. Petetin). voir la suite du paysage vers la gauche à la page "Diosaz". ØS (en orangé) = surface de chevauchement de la couverture subalpine ; ØA (?) = surface du chevauchement d'Anterne "naissant" (affleurements non indiqués sur les cartes géologiques) ; ØCh = chevauchement des Chaux ; f.Ch = faille (supposée) du vallon des Chaux ; f.cC = faille du Col des Chaux. "s.pa" = surface de la pénéplaine anté-triasique ; "M" = calcaires clairs massifs (jurassique supérieur ) recouvrant les dolomies triasiques. N.B : Cette vue permet de constater qu'aux environs du col des Chaux la barre calcaire du Bajocien supérieur montre d'est en ouest une importante réduction stratigraphique de son épaisseur (ce qui n'aide pas à la repérer plus à l'ouest). |

La plus élevée de ces surfaces d'imbrication est le chevauchement des Chaux, qui se suit longuement dans le versant dominant le cirque des Fonds (voir la page "Fonds"). Du côté méridional du Buet il s'élève depuis le col de ce nom au flanc sud du Grenier de Villy avant de traverser le versant sud-est du Buet. Il y est d'ailleurs moins visible car le biseau de la surface de cassure par rapport aux couches réduit l'épaisseur de la tranche de Bajocien supérieur présente sous le Bajocien inférieur chevauchant.Au delà on le suit à la partie haute des escarpements qui tombent depuis le sommet sur le cirque du glacier de Tré-les-Eaux (voir la page "Buet NE")...

B/ À leur base les terrains sédimentaires du Buet garnissent le versant occidental du massif cristallin des Aiguilles Rouges en montrant une belle accordance de pendage de leurs strates par rapport à la surface de la pénéplaine anté-triasique. Pour autant que le montre l'analyse visuelle de leur empilement ces couches conservent dans l'ensemble une polarité à l'endroit, ce que l'on observe aussi que ce soit plus au nord (voir la page "Emosson") ou plus au sud (voir la page "Diosaz").

Ceci porterait à considérer qu'elles reposent de façon normale, stratigraphique, sur le socle cristallin. Toutefois les couches triasiques de la couverture sédimentaire des Aiguilles Rouges supportent presque en continu un niveau pluri-décamétrique de calcaires clairs qui est considéré comme le prolongement de ceux qui, en Suisse (voir la page "Tour Sallière"), ont été datés du Jurassique supérieur. Il est donc généralement admis, notamment sur la carte au 1/50.000° Chamonix, que la succession du Buet, qui est d'ailleurs le prolongement sud-oriental de la nappe de Morcles, repose par un contact tectonique sur cette couverture autochtone véritable, qui s'avère donc très réduite.

Il paraît toutefois préférable de désigner cette surface par le nom de surface de charriage de la couverture subalpine, plutôt que par celui de "chevauchement de la nappe de Morcles", comme on l'a souvent pratiqué. En effet cette dernière est réputée ne pas reposer sur son soubassement autochtone par un chevauchement, mais par l'intermédiaire d'un flanc inverse étiré (voir la page "nappe de Morcles"). L'interprétation de la carte est de considérer que les calcaires clairs reposant sur les dolomies triasiques en sont la couverture stratigraphique et appartiennent donc à l'autochtone. Toutefois certains auteurs considèrent qu'ils appartiennent à la succession de la nappe et représenteraient le flanc inverse très réduit du pli-couché de cette nappe (tout en considérant néanmoins qu'il repose par un chevauchement sur un autochtone se limitant aux couches triasiques). |

La limite cristallin - sédimentaire détermine, à mi-hauteur du versant penté vers le sud-est, une vire ascendante vers l'est qui franchit l'arête au collet des Tours.

On y observe, surtout au nord du lieudit "Table au Chantre", que les bancs de calcaires clairs attribués au Malm y semblent séparées du Bajocien de la nappe par un niveau plus argilo-schisteux dont le faciès pourrait porter à envisager qu'il s'agit de schistes aaléniens (voir aussi la page "Buet NE"). Mais les abrupts de l'Aiguille de Salenton montrent au contraire que les calcaires clairs ne sont différenciés que par leur teinte, mais non par leur stratonomie, de l'ensemble des calcaires sombres bajociens. |

L'éperon sud de la Pointe de Salenton offre une coupe exceptionnelle car dénudée de la jupe d'éboulis qui garnissent ailleurs la vire séparant le socle cristallin de la couverture. Ce qu'on y constate remettent en question l'interprétation proposée par les différents auteurs des rapports entre ces deux ensembles.

En effet il est inexact de dire que les calcaires à patine claire que l'on y observe se situent sous ceux à patine sombre : ils constituent clairement une bande qui est intercalée dans ces derniers, quelques dizaines de mètres au dessus de leur base : ils ne reposent pas directement sur les dolomies triasiques. On ne sait en outre pas à quel niveau de cette coupe ont été prélevés les échantillons ayant prétendument livré ici des microfossiles du Jurassique supérieur.

Le versant occidental de la crête montre que cette bande s'y poursuit à égale distance des affleurements triasiques en laissant réapparaitre, en pointement au pied de la barre claire, les calcaires basaux à faciès bajocien. Il montre aussi que les couches du Bajocien inférieur formant le sommet de l'Aiguille se poursuivent en direction du nord dans le versant en conservant sensiblement leur pendage ouest : elles n'y sont certainement pas affectées de plis susceptibles d'aboutir à un renversement de la série expliquant la présence de Malm. De plus on constate, à la brèche du point 2701, que la succession bajocienne se complète vers le haut, en série normale, par les Terres Noires qui affleurent sous le chevauchement des Fonds. Ceci imposerait que ces dernières soient également présentes sous le sommet de Salenton si la succession s'y renversait.

![]() aperçu général sur le

massif de Sixt

aperçu général sur le

massif de Sixt

|

|

|

|

| Cirque des Fonds | LOCALITÉS VOISINES | (Aiguille du Belvédère) |

|

|

|

|

|

|

Buet sud-est |

|