| Le Néron |

La crête de ce sommet, peu élevé (1298 m) mais spectaculaire, forme une étrave acérée qui se dresse vers le nord et s'abaisse vers le sud presque jusqu'au niveau de la plaine alluviale de l'Isère. Elle est constituée par un "volet rocheux" d'Urgonien qui est fortement incliné vers l'ouest et tranché en montrant l'azimut de ses couches du côté oriental. D'autre part on voit du côté occidental qu'il est limité par l'importante ligne de cassure dite "chevauchement de la Chartreuse occidentale", qui le surhausse par rapport au contenu miocène du synclinal de Proveysieux.

A / Une analyse plus pousée de la forme de ce panneau rocheux montre qu'elle se complète par un rebroussement de son bord occidental, ce qui veut dire qu'il est en fait découpé dans le flanc oriental (grossièrement penté à 45°W) d'un

"synclinal du Néron" dont le flanc opposé a été en majeure partie enlevé

par l'érosion. De fait la charnière de ce pli s'observe très clairement à son extrémité méridionale, où elle est coupée transversalement par la falaise qui domine l'agglomération de La Buisseratte.

En outre son axe, repérable par la ligne d'inflexion des couches les plus superficielles que l'érosion ait respecté de l'Urgonien, plonge nettement en direction du sud vers la

cluse de l'Isère, dont il atteint le rebord supérieur au balcon suspendu de "Pré Néron". Au sud de ce point la coupe de La Buisseratte permet d'observer l'inclinaison de son plan axial qui se montre incliné sensiblement à 45° E : ce pli est donc déjeté vers l'ouest et ouvert à un peu plus de 90°.

|

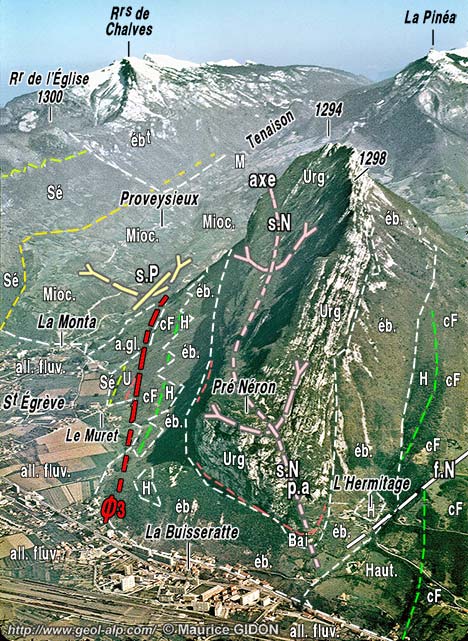

Le Néron vu d'avion, depuis le sud. s.N = synclinal du Néron : l'arête de la montagne, ici vue d'enfilade, est un

crêt à revers très incliné découpé dans le flanc oriental de ce

synclinal. "axe" = tracé de l'axe du pli, à la surface du niveau le plus récent de l'Urgonien qu’ait respecté l'érosion du cœur du synclinal. s.P = synclinal de Proveysieux : le ruisseau de Tenaison suit à peu près son axe. Ce cliché date de 1968 : noter l'urbanisation encore faible de la surface du cône de déjections de Saint-Égrève. |

On peut en outre noter, sur le cliché ci-dessus, la sinuosité du tracé de l'axe du synclinal du Néron, qui traduit sans doute son intersection en oblique par le "synclinal subalpin tardif" (voir plus loin dans la présente page) : on perçoit le changement d'orientation des couches dans les dalles qui descendent du point 1294, c'est-à-dire au nord du couloir Ulhrich : elles y sont seulement vues en biais, plus d'enfilade (voir le cliché suivant). |

En y regardant encore plus attentivement deux faits tendent à montrer que le synclinal du Néron est traversé en oblique par un autre pli, d'ailleurs plus ample, dans lequel il faut vraisemblablement voir le grand "synclinal méso-subalpin" orienté en moyenne N.45° (voir la page "tectonique subalpine").

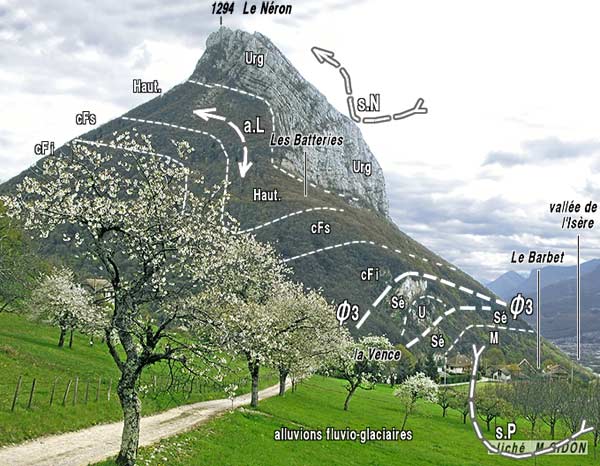

Le Néron (versant ouest), dominant Saint-Égrève vu du nord-ouest, depuis le sommet de la Buffe (Vercors). s.P = axe du synclinal de Proveysieux ; Ø3 = "chevauchement de la Chartreuse orientale" (ici faille décro-chevauchante : voir la page "Quaix") ; s.N = synclinal du Néron ; s.mS = synclinal méso-subalpin. Le plongement vers la droite (sud) de tous les accidents tectoniques est très évident. Il s'atténue fortement, au moins en ce qui concerne le synclinal du Néron, à partir de l'aplomb du Muret. Cela est dû à que l'axe du "synclinal méso-subalpin" (tardif), dont l'orientation, NE-SW, est perpendiculaire au cours de l'Isère, passe là. Il traverse le synclinal du Néron sous un angle de l'ordre de 30°, en se confondant avec lui à l'emplacement repéré par une astérisque émeraude. L'axe du pli du Néron est tordu : presque horizontal à droite il plonge nettement vers le sud à gauche. À droite les couches de son flanc ouest sont presque horizontales, alors qu'à gauche elles pendent clairement vers l'est. Il est intéressant de comparer le cliché ci-dessus avec le précédent et avec le suivant, pour voir la torsion sous un autre angle, et aussi pour apprécier la progression de l'urbanisation en 30 ans ... |

En effet la dalle du flanc oriental du pli se tord en prenant un azimut moins N-S selon un tracé oblique voisin de celui du couloir Ulhrich, puis cette inflexion semble se manifester par un affaiblissement du pendage du tracé de l'axe du pli entre Le Muret et Fiancey, village à l'aplomb duquel son tracé lui fait traverser à flanc de falaise les couches du flanc ouest.

image sensible au survol et au clic |

Cette torsion s'avérant tardive elle doit affecter aussi la surface du chevauchement de la Chartreuse orientale à l'est du Muret : cela doit réduire son plongement vers l'est et faire subir ainsi à son tracé (masqué sous les éboulis puis les alluvions fluviatiles) une inflexion vers l'est. À l'extrémité sud de la montagne, à la Buisseratte, cela doit lui conférer une direction presque N-S, sans doute susceptible de lui faire se raccorder sur l'autre rive de l'Isère avec le tracé de la faille des Perrières, au nord de Pariset (voir la page "Sassenage") sans avoir besoin de recourir à une autre complication explicative (notamment sans décrochement qui suivrait la vallée ...). |

B/ Ce pli est le plus occidental de l'ensemble chartreux oriental. Cela se manifeste par le fait que, du côté ouest, le pied de la montagne est traversé en diagonale par l'accident majeur considéré depuis plusieurs décennies comme le prolongement du chevauchement de la Chartreuse orientale défini au nord de la vallée du Guiers Vif. Mais il s'avère que son étude au sud de cette vallée (et spécialement à la latitude du Néron) semble conduire à réviser sa signification structurale.

1 - Au hameau du Muret cet accident descend jusqu'au niveau de la plaine de l'Isère et s'y perd sous les alluvions fluviatiles au sud du stade des Brieux (voir le cliché précédent). Il fait reposer les calcaires du Fontanil du pied ouest du Néron sur les affleurements de Sénonien, verticaux ou un peu renversés, qui forment une falaise continue en pied des escarpements depuis la gorge de l'Infernet jusqu'à la latitude du hameau du Champy. Plus au sud ces couches se masquent sous les éboulis mais réapparaisent au Muret, où ils se complètent par une lame verticale d'Urgonien qui s'intercale le long de la surface de contact tectonique.

|

Extrait agrandi de la carte géologique au 1/50.000°_ feuille Grenoble (1978). Pour éviter les ambiguités de couleurs on a rajouté des notations complémentaires : leur légende est celle des figures du site (et non celle de la carte). |

Ces affleurements sont à rapporter, avec assez d'évidence, au flanc est du synclinal de Proveysieux. On est tenté de penser, comme l'ont fait tous les auteurs, que l'attitude de ces couches vient de ce qu'elles y sont rebroussées par le jeu d'un chevauchement. Pourtant cette dernière interprétation s'avère fort peu confortée par les observations que l'on peut y faire (je remercie Mr Yves BARDOU pour son aide récente dans la révision des lieux).

En premier lieu la lèvre supérieure de ce prétendu chevauchement ne montre pas trace d'un crochon anticlinal d'entraînement (qui devrait être antiforme, antithétique de celui, synclinal, de la lèvre inférieure) : au contraire ses couches s'infléchissent vers le haut pour y ébaucher le flanc ouest du synclinal du Néron. D'autre part cette interprétation fait état d'un supposé "broyage des strates" (voir Gignoux et Moret :Géologie dauphinoise,1952) qu'en fait l'on observe pas : au contraire elles se disposent en deux gros bancs dont les épontes verticales sont bien distinctes. Elle ne tient pas compte non plus du fait que les trois termes successifs y sont représentés dans l'ordre stratigraphique et que chacun pour son compte a une épaisseur très réduite avec des lacune totales des niveaux intermédiaires plus marneux. Ces caractéres ne peuvent guère étre attribués à un écrasement mécanique global : l'importance des lacunes qui affectent leurs niveaux intermédiaires est très difficile à expliquer par des étirements ou des biseautages de ces derniers. Par contre on en rend compte plus facilement par l'hypothèse de lacunes stratigraphiques successives résultant d'un dépôt transgressif en appui contre la lèvre orientale de cette grande cassure. |

Par ailleurs cette interprétation est supportée par l'examen de cet accident majeur à la latitude, plus septentrionale, de l'entaille des gorges de la Vence.

2 - Dans le versant boisé qui domine la gorge de la Vence, on voit s'intercaler, en contrebas du chevauchement de la Chartreuse orientale, deux barres rocheuses distinctes, mais qui résultent du débitage, par des failles secondaires de la flexure synclinale rebroussée du flanc oriental du synclinal de Proveysieux.

a) La barre la plus haute comporte de l'Urgonien apparemment juxtaposé à du Sénonien, lequel est directement recouvert par les calcaires du Fontanil de la base de la succession chevauchante du Néron ; elle a un dessin cartographique fusiforme qui est évoque celui d'une "navette", intercalée le long de la surface tectonique majeure mais arrachée à un emplacement indéterminé de la structure intercalaire. |

b) La barre inférieure, formée de Sénonien, est limitée du côté ouest par un abrupt que la Vence saute au lieu-dit l'Infernet par une falaise, orientée N.30 et surplombante à 70° E. |

Au nord du cours de la Vence cette structure un peu complexe se simplifie par biseautage de la barre inférieure, comme on le voit en rive droite le long de la route D.105a menant à Quaix (voir la page "Quaix"). Mais il est important d'observer que toutes ces cassures ont un fort pendage, ce qui s'acccorde mal avec une interprétation en simple surface de chevauchement de ce dispositif tectonique.

En définitive l'accident dénommé "chevauchement de la Chartreuse occidentale" semble correspondre ici à une cassure presque verticale, donc sans doute à un décro-chevauchement. Il paraît même hérité d'une paléo-cassure extensive limitant une zone, déprimée dès le Crétacé, qui est devenue au Miocène le synclinal de Proveysieux. Ce caractère semble avoir des affinités avec ce que révèle plus au sud la bordure occidentale du chaînon oriental du Vercors. |

C / La partie nord-orientale de la montagne du Néron, est à première vue constituée simplement par la pile des couches antérieures à l'Urgonien appartenant au flanc oriental de son synclinal. Mais on peut néanmoins faire quelques remarques complémentaires à son sujet.

1 - Dans l'Urgonien le plus septentrional de la dalle sommitale, à l'aplomb sud de l'entaille de la Vence (voir ci-dessus) on voit s'ébaucher le dessin d'un repli anticlinal mineur "en genou". De fait ce dernier se dessine également, de façon d'ailleurs plus ample, aux dépens des calcaires du Fontanil du versant boisé qui descend vers la Vence (ceci s'y exprime notamment par les variations du pendage des couches le long du chemin qui mène au fort des Batteries). La similitude de dessin ce mouvement anticlinal avec celui de l'anticlinal de Leuilly, que l'on observe en rive nord dans le flanc ouest de l'Aiguille de Quaix s'ajoute à leur même direction axiale pour l'assimiler à ce dernier.

Quant à la signification de cette torsion anticlinale son attitude, seulement déjetée, interdit d'y voir un pli d'entraînement associé à un chevauchement. Par contre on peut envisager qu'elle corresponde à la flexure occidentale "en genou" d'un pli coffré (à voute plate inclinée vers l'ouest) dont la flexure orientale pourrait être, plus au nord, celle de la Pinéa. |

L'extrémité septentrionale du Néron, vue exactement du nord-ouest, presque dans l'axe du synclinal, depuis le hameau de La Buissière (au pied ouest de l'Aiguille de Quaix). Ø3 = branche supérieure, à fort pendage (proche de la verticale), du réputé chevauchement de la Chartreuse orientale (il est doublé, en contrebas, par les failles visibles dans les gorges de l'Infernet) ; s.N = charnière synclinale du Néron ; a.L = charnière anticlinale en genou de l'anticlinal de Leuilly : c'est le prolongement présumé, affectant ici l'Urgonien, de celle que dessinent les calcaires du Fontanil à l'Aiguille de Quaix. |

2 - Au revers est du Néron s'ouvre le vallon du col de Clémencières qui le sépare du Rachais. Il ne représente apparemment qu'une banale combe monoclinale essentiellement ouverte dans les marnes de Narbonne (où est d'ailleurs situé leur village éponyme). Mais on ne peut exclure que leur importante épaisseur soi due à ce qu'elle y est accrue par des complications tectoniques mineures, comme le repli qui s'y dessine plus au sud dans le ravin du Souchet entre Narbonne et Les Combes (voir, en fin de page, la coupe d'ensemble schématique) ou comme celles qui s'observent plus au nord, à la latitude de la Pinéa et de Sarcenas (même figure).

image sensible au survol et au clic |

En outre, vers le sud, il y a lieu de s'interroger sur l'éventuel prolongement de la faille de chevauchement de Quaix. En effet la disposition de cet accident rend plausible sur son raccord (en passant par le col de Clémencières) avec la faille des Combes de Saint-Martin-le-Vinoux (voir le premier cliché de la page "Rachais").

|

|

|

|

|

|

|

| Fontanil |

|

|

|

|

|

|

|

Néron |

|