Le Roignais |

Le chaînon du Roignais (2995 m.) est le plus élevé des crêtes du Beaufortain oriental, dont les pentes constituent en amont d'Aime le versant occidental de la moyenne Tarentaise (ce sont elles qui constituent le fond de tableau que l'on a depuis les stations de La Plagne et de Peisey, en rive gauche de la vallée de l'Isère).

Du côté occidental ce chaînon, flanqué de sa crête annexe de la Nova, est séparé par le profond ravin d'Ormente du massif de Portette, qui s'élève, en passant par la Pierra Menta, en direction du lac et des crêtes de Presset. Du côté oriental ils s'abaisse au contraire par une zone à relief désordonné qui porte les petits sommets du Roc de l'Enfer et les lacs de la Forclaz, qui s'intercale entre sa crête et le vallon de Charbonnet.

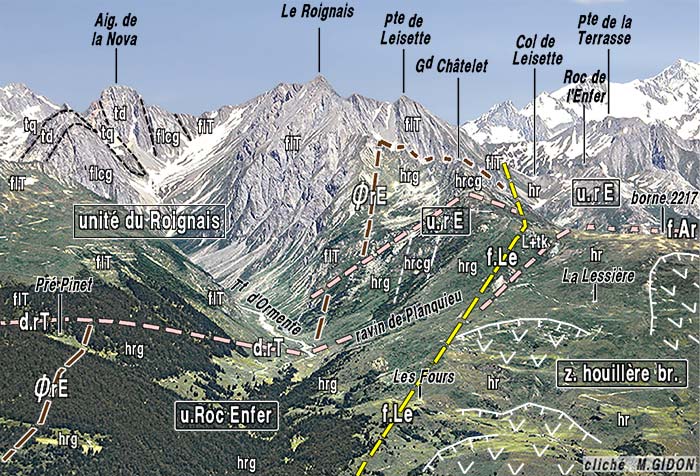

Le groupe montagneux du Roignais vu du sud, depuis le sommet du Mont Jovet ØrE = chevauchement de l'unité du Roc de l'Enfer ; f.Te = faille de La Terrasse ; f.Ar = faille de l'Arbonne ; d.rT = décrochement de la Roche à Thomas (voir page "Roche à Thomas") hrcg = conglomérats du Grand Châtelet (Stéphanien ?). |

1/ La crête principale du Roignais, au sud de la Pointe de Combe Neuve, est très rocheuse et orientée N-S s'abaisse longuement vers la vallée de la Tarentaise. Elle est presque intégralement sculptée dans le flysch de Tarentaise, dont les alternances calcaréo-schisteuses pendent dans l'ensemble fortement vers l'est et coupent la crête en dessinant une succession de becs rocheux. Vers l'extrémité méridionale de sa partie rocheuse, au sud de la Pointe de Plovezan, elle est traversée par une surface de chevauchement qui fait s'enfoncer ce flysch sous des terrains houillers qui forment la crête du Grand Châtelet.

Mais ces affleurements paléozoïques sont de nature un peu différente de ceux de la véritable zone houillère, plus gréseux et incluant des niveaux très riches en conglomérats et surtout ils s'enfoncent par chevauchement sous cette dernière.

Ces couches se poursuivent dans le versant oriental du Roignais (voir la page "Roc de l'Enfer") et y supportent des terrains post-triasiques (Lias et Jurassique) dont les faciès évoquent plus le domaine des flysch de Tarentaise que celui du Briançonnais : on les considère donc comme formant une unité du Roc d'Enfer rattachée au premier de ces domaines et qui se prolonge loin vers le SW (jusqu'en aval d'Aime en rive gauche de l'Isère, cf page "Brides"). |

C'est seulement à partir du dôme de Vaugelas (borne cotée 2217) que l'on rentre vraiment dans le domaine de la zone houillère briançonnaise (voir la page "Grand Châtelet").

2/ La crête de la Nova court en biais à l'ouest la crête principale du Roignais, à laquelle elle se connecte au niveau de la Pointe de la Combe Neuve.

Cette crête est en constituée par le soubassement stratigraphique du flysch de Tarentaise, dont la succession (quartzites, calcaires et dolomies triasiques) a un cachet briançonnais bien caractérisé. Ces couches, au moins aussi redressées que celles du flysch, dessinent au sud de l'Aiguille de la Nova (à la Pointe de Gargan) un mouvement anticlinal, d'axe fortement plongeant vers le sud, qui est orienté tout-à-fait en biais par rapport au fond de la Combe supérieure d’Ormente et à la cassure (faille des Chapieux) que suit cette dernière.

L'Aiguille de la Nova est séparée du Chaînon du Grand Fond par le col du Grand Fond qui fait communiquer le vallon pierreux de la Combe de la Neuva au nord avec celui d'Ormente au sud. Le tracé de ces deux vallons alignés correspond au prolongement méridional d'une importante dislocation, interprétée ici comme la prolongement méridional de la faille des Chapieux (voir la page "Chapieux").

Cet accident correspond, pour les auteurs qui ont analysé et cartographié ce secteur, à la limite entre l'Unité de Moutiers (à l'ouest) et l'Unité du Roignais (à l'est). Il est pourtant difficile d'y reconnaître la géométrie d'une surface d'imbrication entre deux nappes, surtout si l'on considère ici la manière dont le tracé de cette cassure tranche en biais les plis de ces deux unités tectoniques juxtaposées. |

3/ Au nord de la Pointe de Combe Neuve la formation basale du flysch de Tarentaise s'efface passagèrement du paysage dans les pentes nord-occidentales de ce dernier sommet. Mais plus au NE elle reprend vite son individualité : elle forme la crête, jalonnée par la Pointe Motte, la Pointe Noire et la Pointe de Pralognan, qui sépare la Combe de la Neuva du vallon du Charbonnet (voir la page "Roc de l'Enfer") jusqu'à déterminer l'escarpement septentrional de la Pointe de la Terrasse. Elle est essentiellement armée par les conglomérats basaux du flysch, les quartzites triasiques de leur soubassement étant le plus souvent masqués sous les éboulis de son versant NW.

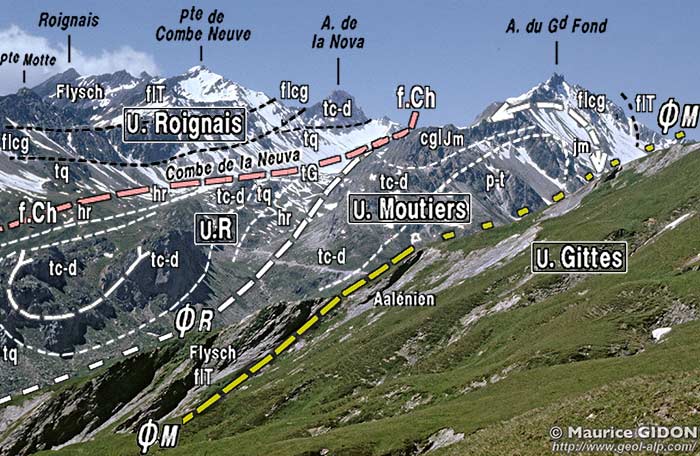

Les arêtes septentrionales du Roignais et l'aiguille du Grand Fond vues du nord-est, depuis les pentes méridionales du col du Bonhomme (Plan Vanaro) ØM = chevauchement de l'Unité de Moûtiers (base de la nappe valaisane du Flysch de Tarentaise) ; ØR = chevauchement de l'Unité du Roignais (u.R) ; f.Ch (en rose) = faille des Chapieux. (voir la page "Chapieux). |

Cette Combe de la Neuva, en dépit de son nom, n'a pas du tout les caractéristiques d'une "combe*" au sens jurassien du terme puisqu'elle suit un faisceau de fractures, la principale étant la faille des Chapieux. Celle-ci y recoupe d'autre part un chevauchement qui a été considéré comme celui de l'Unité du Roignais car il met à nu les couches les plus anciennes (houiller) du soubassement du flysch de Tarentaise de ce secteur.

Le fait que ce vallon fait assez largement affleurer le soubassement du flysch de Tarentaise permet de constater les caractères de celui-ci : Cela porte à conclure que ce soubassement du flysch de Tarentaise avait subi des dislocations et des érosions avant de devenir au contraire, au Crétacé supérieur, un domaine assez déprimé pour recevoir une sédimentation par avalanches sous-marines (c'est-à-dire des dépôts de type "flysch"*). |

4/ La structure du revers oriental du Roignais, jusqu'au ravin de Charbonnet et aux pentes dominant Bourg-Saint-Maurice est analysée à la page "Roc de l'Enfer".

|

|

|

|

|

| Pierra Menta | LOCALITÉS VOISINES | Roc de l'Enfer |

|

|

|

|

|

|

Roignais |

|